| 岸田新首相の公約 |

|

2021年10月4日、岸田文雄内閣が発足した。 実は、それに先立つ自民党総裁選挙における岸田氏の公約を見て驚いた。というのは、公約の中のスローガンに、「成長と分配の好循環により新自由主義からの脱却をはかり、以て新たな日本型資本主義を実現する」、という意味合いの公約が掲げられていたからである。ここに込められた意味は、アベノミクスにおけるトリクルダウンなる新自由主義イデオロークの実現可能性を考慮しない思い付き的・観念的な言葉だけの分配政策<自由競争に委ねておけば、あるいは委ねておくことによってこそ、経済成長の果実が国民に均霑される>とは決別する、という内容を含むと理解できるからである。ワンフレーズでパンチの効いた一般国民の人気を直ちに呼び起こすようなスローガンからは縁遠いものであるが、彼が会長を務める宏池会の中に、このような議論があるのであろう。「令和版所得倍増」などというスローガンもあることから、宏池会創始者池田勇人-国民所得倍増計画(1960年12月閣議決定)が念頭にあるものと窺える。 具体的にどのような政策を通じて新しい資本主義を実現するつもりなのか、納得的な説明は聞こえてこないが、掛け声倒れに終わらぬことを祈るばかりである。 所得倍増計画を引き合いに出すのであれば、倍増計画策定時の宏池会の理論的支柱であった下村治博士の考えが、今でも重要であると考える。博士の根本的な考えは、日本国民の潜在的な能力を最大限発揮することこそ経済成長の基本である、というものである。実は、このような考えは、高度成長期よりも、少子高齢化・人口減の現代社会にこそ必要なのである。これは、イノベーションの実現により、潜在成長力を高めるという我が国経済喫緊の課題の条件なのである。そのような課題を実現する具体的方策を政策として着実に実現していくという覚悟が岸田政治に課されてることを氏は自覚してもらいたい。因みに倍増計画立案時には、経済審議会という法律に基づいた政策立案機関があり、そこでは計画の前提として今後20年間の日本経済の展望、という作業が行われていたことを想起してもらいたい。現代こそそのようなしっかりした展望が求められているのである。 しかしながら、現実はむしろ逆の動きになっている。すなわち、中央省庁再編以来政府の長期政策立案機能が失われてしまっているのであり、このことは甚だ残念というほかない。現代では、時としてやや乱立気味となる総理を中心とする会議等の議論は、長期的視点を欠き、目先の問題に捉われがちで、加えて政策の整合性の面でも課題がありそうである。いずれ近いうちに、新総理の下で同様な会議が発足するであろうが、そのメンバーを見れば、"新自由主義からの脱却"が本物かどうか分かろうというものである。結局変わらないことになる可能性も否定できない。 このページは、今後の政策論を企図したものではない。現下のコロナ渦の下、暇に任せて書き留め置いた、不勉強な元事務系サラリーマンの戯言的雑文が手元にあるので、この機会にupすることにしたものである。(2021.10.20) |

|

Ⅰ資本主義と倫理

現代の経済学は、かなり高度な数学によりソフィスティケートされているため、多分経済学者の人たちを含め、何か普遍的な法則を示しているように勘違いしている向きがあるように窺われることがある。しかしながら、そもそも、経済学の対象は人間の活動であり、その立脚する社会の状況を取り巻く課題、あるいは当該社会を構成する階層の持つ社会観を反映して組み立てられるものであって、本来優れて歴史的・相対的なものであり、どこでもいつでも普遍的に当てはまる、といったものではないだろう。 そうだとすると、現代的テーマとしてはいわゆる新自由主義政策の基礎となっている新古典派の流れの中にある現代経済学の中心であるアメリカの社会がどのような社会であるかについて振り返ってみることが肝要となると考える。 1 さて、アメリカは、ヨーロッパのプロテスタントのうち、主として英国国教会の迫害から逃れてきた人たちが造った国である。そのため、アメリカでは教会は入会資格さえ認められれば誰でも入れる自発的結社の一つで、国家から切り離されて自由に設立することが可能なものとされたのである(その結果、数えきれないくらいの“宗派<ゼクテン>”ができた)。言いかえれば、アメリカは宗教にも自由競争が導入された民間の国ということであり、基本的に「国家嫌い」という心情を伝統とする社会になった。 アメリカにおける政教分離とは以上のような意味であり、アメリカ社会は、むしろさまざまな側面において、「宗教という鋳型」で作られている国である。そして、その場合、「アメリカに土着化したキリスト教(プロテスタンティズム)」という要素が決定的な役割を果たしている。 すなわち、ビューリタニズム、具体的には予定説をとるカルヴィニズムがアメリカに移植され「土着化」するにつれ、この世の成功と神の祝福が結ばれることになったというのである。 つまり、神が約束(契約)した恵み→この世で私は成功→この世で成功した私には、神の救い・恩恵がある、という幸福の神義論の論法になる。ここに、自由競争原理が結びついたのがアメリカにおける成功者=正義、真理、この世の神の恵みのしるし、という社会思想である。(以上は、森本あんり「宗教国家アメリカのふしぎな論理」による。) 以上のような世界では、貧しい人=不成功者は、神の予定から外れて、正しくないことになり、視野の外に置かれる。アメリカ社会を社会史的・客観的に見つめ、相対化しない限り、このような世界を基礎とした経済学は、勝ち組の経済学となるのは必然である。 2 レーガンに強い影響を与えたのは、新自由主義の巨頭ミルトン・フリードマンであり、彼が政府嫌いなことはよく知られているが、彼の場合はプロテスタント的な意味合いではないようだ。 彼は自らがユダヤ系であり、ユダヤ民族は数千年にわたり政府を持たず、政治的な規制から自由な立場で活動してきたのであり、そのような社会観に立って、自分は政府等の規制には否定的なのである、といった意味の発言をしている、という記事を読んだことがある。そうなると、彼の自由競争論や規制廃止論は民族イデオロギーの色彩を帯びていると言えよう。 また、前世紀末以来の新自由主義の盛行は、東西冷戦の終結を契機として、より強められた面がある。 すなわち、冷戦終結に関して、多くの識者により社会主義もしくは共産主義に対する自由競争を旨とする資本主義の勝利として喧伝されたわけである。実際は、社会主義の内部崩壊であるのに、資本主義の勝利と見做すことにより、資本主義の問題に眼をつぶることになったのである。 ところで、故宇沢弘文教授がローマ教皇ヨハネ・パウロ2世主宰の勉強会に参加を要請され、その結果出された教皇文書(1991年5月)の中心テーマは、「社会主義の弊害と資本主義の幻想」であったという。教皇が冷戦終結の陰の立役者であることは、よく知られているが、彼は社会主義が崩壊しても、資本主義にも問題が多いことを見抜いており、資本主義の勝利であるといった幻想を抱いてはいけない、と釘を刺したのである(宇沢弘文「社会的共通資本」)。 しかし、アメリカを中心とした現代の主流派を任ずる経済学者、それに追随する日本を含む経済学者や政治家たちは、皆それを無視して新自由主義に走ったのであり、ここにおける資本主義優位論は、学問の仮面を被ったイデオロギーの面があると言わざるを得まい。 3 現代の英米中心の世界の経済システムの問題性を、自由放任と株主資本主義型になっているとの認識の下、現代資本主義には、倫理と公共性が必要であることを確認しなければならない、との説がある。その指摘は、誠に真っ当なものであろうが、ただ、前項のような認識からすれば、アメリカ社会に立脚した経済学からは、そのような経済思想は期待し得まい。 ここで、マックス・ウェーバーの有名な一節を思い出さざるを得ない。ウェーバーは、20世紀初頭の米国視察を踏まえて、資本主義勃興のエンジンとなった倫理(現世的禁欲と天職)は既に失われ、変容したアメリカ資本主義について、以下のように述べている。

すなわち、20世紀初頭におけるアメリカ資本主義において、ウェーバーの言うところの“倫理”は既に失われ、経済活動は”スポーツ”のような様相を呈するようになっている、というのである。まるで、現代の金融工学と、リーマン・ショックを予言しているかのようではないか。 ウェーバーの指摘から1世紀を経た今日、現代社会は、社会の分断といった複雑で広範囲な問題を抱えるに至っているが、経済活動を担う資本主義の各経済主体の内面的変化を促し、その活動において実践できるような資本主義の新たな倫理が必要になっていることは間違いないであろう。どのような内容の倫理をどうやって実現するのであろうか、識者にはその内容と手順を明らかにしてもらいたいと思う。 ウェーバーの言が当を得ているのであれば、「精神なき専門人、心情のない享楽人。この無のもの(ニヒツ)」の内面に働きかけることができなければならないのである。そうだとすれば、ウェーバー流に言う強力な”預言者”の出現が必要なのかもしれない。しかし、そのようなことは、誰にも判らないとしか言えまい。 最近、アメリカで株主至上主義を修正しようとする見解が一部で見られるようだが、それはそれでよい傾向とはいえようが、まだ現実の動きには至っていないし、あまりにも富の偏在がひどくなり、中間層が崩壊した結果、期待すべき需要の伸び、すなわち経済の成長に不安を抱いた結果と見るべきで、“倫理”を意識してのことでは全くなく、倫理と絡めて評価するべきではなかろう。 まず、純粋な市場経済制度という非現実的な虚構の上に成り立ち、資源配分の効率化を追求し、分配の思想は出てこないといった新古典派の超克が必要なのではないか。 なお、長期的にみれば、アメリカの覇権が失われ、それに代わる経済圏が成立したとして、当該社会に立脚した新しい経済学の出現という世界も考えられようが、現状ではあまり意味のない話題であろう。 ただ、ここで言いうることは、その場合でも、「人間の尊厳と自由が保障され、自立した市民からなる市場経済を基本とする民主主義的市民社会」が前提とされるべきで、絶対に中国のような専制的社会であってはならないということである。(2020.1.8.) [参考文献] 森本あんり「宗教国家アメリカのふしぎな論理」(2017、NHK出版) 宇沢弘文「社会的共通資本」(2000、岩波新書) |

|

Ⅱ最近の資本主義論議

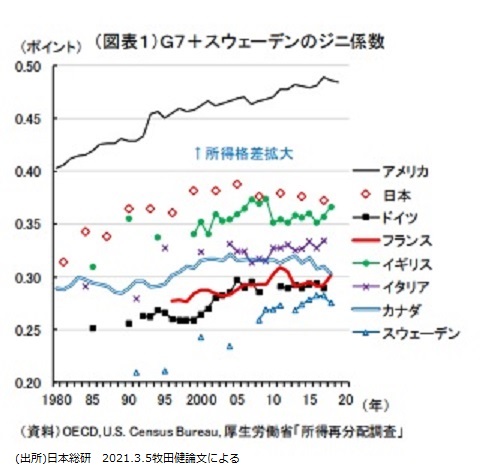

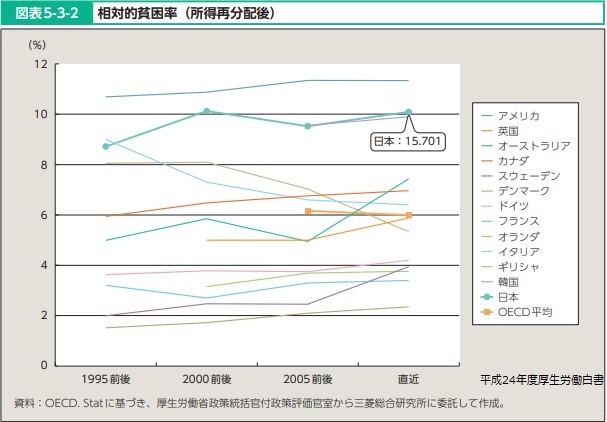

2020年春から始まった我が国の新型コロナウィルスによる感染症流行は、最初の非常事態宣言発出から1年経った現在も、変異株への移行によりますます猖獗を極め、第4次と呼ばれる流行の最中にある。 このような状況下、近場の本屋に行くぐらいしか動きようがないのが実情であるが、4月初めに本屋に行き、当日発売の「週刊東洋経済」を見て驚いた。特集のタイトルは「マルクスvsケインズ」なのだ。半世紀以上前の学生時代にもこのようなテーマが議論されていたことを思い出した。 確かに最近”資本主義”に関する議論が盛んになってきており、そのような動きと関連してカール・マルクスの”資本論”がよく話題になっているようだ。近くの書店でも、これまで目につかなかったマルクス関連の書籍が、ベストセラーなどと並んで平置きされているのを見かけた。また、NHKの”100分de名著”で”資本論”が取り上げられたのには驚いたものである。 しかし、このような動きには、どうしても違和感を覚えざるを得ない。 すなわち、経済体制を公正な立場から論ずるのであれば、資本主義と社会主義の問題を同時に語るべきであろうが、今の資本主義の議論は、現実に存在する社会主義(非資本主義)諸国の大いなる問題性について何も語らないからである。そうしないのは、特定の反資本主義イデオロギーに立脚した論と考えざるを得まい。 ところで、ロシア革命から100年余を過ぎた現在、”社会主義”の実例として経験している典型的な経済システムは、以下の如くである。 ①ソ連型の独裁・専制政治による計画経済 このシステムは、ソ連邦の崩壊により地球上から消え去った。 ②共産党一党独裁下において、市場経済を一部取り入れた中国型専制的統制経済 いずれにせよ、これらのシステムで経済運営を行う国はいずれも民主主義的国家ではない。その意味で、現実の社会主義とは、民主主義の反語というのが実態である。因みに、体制としての“資本主義”が語られるようになったのは、社会主義運動が盛んになる中、W.ゾンバルトが”近代資本主義”を、社会主義の政治的な自明の反義語としたことによるところが大きいらしい。 一方、現代の資本主義には多くのヴァリエーションがあるが、理念型的には専制や独裁でない民主主義社会を前提とした分権的市場経済システムと規定することができよう。ただ現実には、民主主義の形をとるものの強権的な統制経済運営を行っているケースが多々ある。ソ連崩壊により資本主義化した旧東欧諸国などにもそのような事例がみられる。 資本主義に問題がないなどと言うのではない。資本主義には本来的に不安定な面を内包しており、市場原理(自由放任)に委ねておけば良いというものではないにもかかわらず、1980年代以降のいわゆる新自由主義経済学と言われる考え方による経済政策が、所得・資産の格差、ひいては社会の分断を生み出し、国家間の軋轢にまで及んでいるというのが現代の資本主義の問題なのである。”経済学の犯罪”(佐伯啓思)と言われる所以である。 昔よく聞かれた資本主義と公害、所得格差を機械的に結び付ける観念的な議論を最近再び堂々と唱える向きがあり、我が国の一部マスコミもこれらの議論を喧伝する側に回っているよう窺える。国民を混乱に陥れるようなもので、何の解決にもなるまい。 現在の世界で、社会主義=非資本主義(共産主義)の代表と言えば、GDP世界第2位といわれる中国である。しかしながら、中国の炭酸ガス放出量が世界一であること、北京の非人間的としか言いようのない大気汚染を見ると、社会主義では公害などを抑えるメカニズムは内包されていないことは明らかであろう。 また、驚くべき所得格差の存在を挙げねばならない。 そこで、まず主要先進諸国の所得格差を示すジニ係数の推移を下図により見てみよう。 各国ともに、1980年以降ジニ係数は上昇傾向にあるが、その中でも米国の係数の上昇速度並びに水準が飛びぬけて高い。すなわち、もともと先進(資本主義)諸国の中で最も格差が大きかった米国において、更に一層格差拡大が進んでいることが読み取れよう。日本については、1980年台からのバブル期を通じてジニ係数の上昇をみたが、2000年以降はやや低下しているものの、米国を除く主要国では最も高い水準にある。それにつけて思うのは、戦後我が国では、多くの面で米国発を善なる範とし、採り入れる傾向が見られたが、格差においても最悪の米国を念頭に、米国ほどひどくないではないか、などという向きがあるのは如何なものか。付言するならば、わが国においては、貧困率の高いことがもっと問題にされるべきであろう。貧困率も主要国の中で米国が最悪で、それに次ぐのが日本である。米国に比べて社会の流動性が低いだけに、貧困の固定化が懸念されるのである。

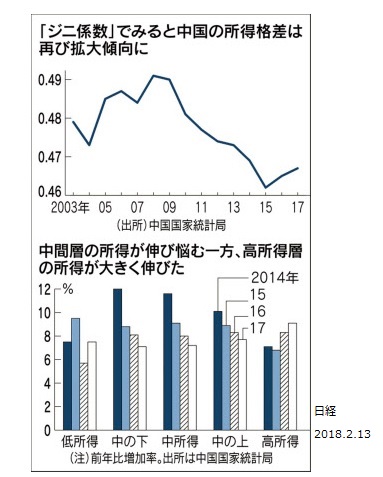

さて、日経新聞の記事により中国の所得格差について見ると下図の通り。 そもそも中国の経済統計が信頼に足るものか、筆者は以前から疑問を持っているが(注)、いずれにしても公表資料で算出するしかないわけである。 (注)経済の後退局面において、四半期別成長率が、毎期コンスタントに0.1%ずつ低下していくような統計を見ると、作為的なものを感じざるを得ないであろう。近時は、成長率低下、変動の大きさを容認しているが。>

|