![�O��ʓ@�W�]�䂩��x�m�R��]��](oisoslide/oisoslide010.jpg)

![���g�c�@���瑊�͘p��]��](oisoslide/oisoslide005.jpg)

![�O��ʓ@�W�]�䂩��̓W�]](oisoslide/oisoslide006.jpg)

|

�@���g�c�Γ@�E�O��ʓ@�Ƒ��U��2017�` |

|

�E���́A�_�ސ쌧�����̑��͘p�����Ɉʒu����l��3���l���̒��ŁA�]�ˎ���ɂ͓��C��8�Ԗڂ̏h�꒬�Ƃ��ĉh���A�����X���̏����ȂǂɁA���̖ʉe���c���Ă���B �@�����ȍ~�́A���g�ȋC��ۗ{�n�Ƃ��Ē��ڂ���A�ɓ������Ȃǖ����̌��M���n�߂Ƃ��鐭���Ƃ�A�O��A�O�H�A���c�ȂǍ����{�Ɠ��̓@��(�ʑ�) �����Ă�ꂽ�B���a�ɓ����Ă���́A�g�c�����̓@��{�@�Ƃ����B���n�ɓ@���L����������b�o���҂́A����8�l�𐔂���B �@�@�@�@�ɓ������E�R���L���E��G�d�M�E���������]�E�������B�E���h�E���������E�g�c�� ��ケ���̓@��̑����́A���L�҂̎�𗣂�A�܂��A�Ւn������ł��邾���ŁA�@��c���Ă����͑����͂Ȃ��B �����̂����A���O��ʓ@�ՂƋ��g�c�Γ@���u����R�����v�Ƃ��Đ�������A��ʌ��J����Ă���B�������A�������ꂽ���̂łȂ��A���z�����̂܂c����A���펞��ʌ��J���Ă���̂́A���w�O�̋��؉��ƕʓ@�݂̂ł���B �E���݂ɁA���������ɔ��\���ꂽ�A�u�����n�����L���O�v�Ȃ���̂ɂ��A��邪��1�ʁA ��2�ʂ��y���ŁA���q��11�ʂ������B �@ �Ȃ��A���ɂ�1885(����18)�N�ɊC�����ꂪ�J���ꂽ�B���n���䂪���ɂ�����C�������˒n�Ƃ����������B �@���g�c�Γ@�́A2009�N�ɉЂɂ��Ď��������A���̌�Č�����A2017�N4������ʌ��J����Ă���B���̌��ʁA�����Ȃǂ���̓��A��o�X�c�A�[�̊��D�ȃX�|�b�g�Ƃ��āA���ւ̊ό��q�͑傫�������Ă���悤���B �܂��A2018�N������150�N�ɂ����邱�Ƃ���A��������n��̋��ɓ������@�ȂǏ��Ă̖����̏d�b�̓@����L�O�s�s�����Ƃ��Đ������悤�Ƃ���v�悪�i�߂��Ă���B |

�@[ �� �� �� ] |

�@1 �����L�O���뉀�@2 ���؉��ƕʓ@�@3 �����c�P���Y�@�@ |

�@���g�c�Γ@ |

|

�@���g�c�Γ@�́A���̕ʑ��Ƃ��Ă͍ł����������ł���1885(����18)�N�ɁA

�f�Տ��g�c���O(�g�c�̗{��)�����Ă����̂ł���A�g�c�́A1944(���a19)�N������A���̐��U�����1967(���a42)�N�܂ł��A���̓@��ʼn߂������B �g�c�̖v��͐����S�����擾���A���v�����X�z�e���ʊقƂ��ė��p����Ă����B���̌�A���Ђ����p�̕��j�����߂����Ƃ���A���j������Y�Ƃ��ĕۑS���悤�Ƃ����@�^������オ��A�k���̋��O��ʓ@�Ղł���u��������R�����v�̊g����Ƃ��āA2012�N�����J����\��ł������B�����A2009�N3���{�@���ЂŏĎ��������߁A�܂�������Ƃꂽ���{�뉀�⊕��A���������̗��j�I���Y(��1�A2)�A�Βn���u����R�������g�c�Γ@�n��v�Ƃ��Đ������A���g�c�Γ@�͑�钬�����L�{�݂Ƃ��čČ��A2017�N4������ʌ��J����Ɏ��������̂ł���B �@�@�@�@�@(��1) �u����v�́A�T���t�����V�X�R�u�a���������L�O����1954(���a29)�N���Ă��A�ʖ��u�u�a����v�B �@�@�@�@�@�@�@�@�@����ɋȐ���̐茇��������A���̌`�Ɏ��Ă��邱�Ƃ���A���̖�������B �@�@�@�@�@(��2) �ɓ�������1903(����36)�N�A�u��Q�t�v�Ɋ�q��E��v�ۗ��ʁE�O�������E�،ˍF���4�l���J�����l������ �@�@�@�@�@�@�@�@�@���āA���̌�ɓ����������u�܌����v�ƂȂ����B �@�@�@�@�@�@�@�@�@1960(���a35)�N�ɋg�c�@�Ɉڐ݂���A1962(���a37)�N�ɋg�c�ɂ�萼�������]�A1968(���a43)�N�ɍ����h��� �@�@�@�@�@�@�@�@�@����ċg�c�����J����A�u�������v�ƂȂ����B |

(�摜�̓N���b�N�Ŋg�債�܂�) ���g�c�@�n�����  ���� |

![���傩�������]��](oiso17picture200/mitsui039.jpg) |  |

|

||

| ���傩�������]�� | �������ꂽ�g�c�@���� | �������֍�����(1�K�͐H���A 2�K�E���̊ԁA����̊�) |

|  |

|

||

| �S���r (�g�c�@�Ď����A�Ď���Ƃꂽ �T�����[����������) | �뉀�ƐS���r | �S���r |

|  |  |

||

| �@���ʘH | ������ | �����h�쏑�������G�z |

|

![�g�c�Α��O���瑊�͘p��]��](oiso17picture200/mitsui046.jpg) |

|

| �g�c�Α� (1983�N�����A�u�a�������n �T���t�����V�X�R������) | �g�c�Α��O���瑊�͘p��]�� (��O�͐��Ão�C�p�X) |

| ���u ���g�c�Γ@�v�̃g�b�v�� |

�@���O��ʓ@ |

|

�E���̒n��ɂ́A�����̉����Õ�������ꕶ�y��Ȃǂ���������Ă��鑼�A�Â��͎R�邪�z����Ă������Ƃ�����A���̌@���Ղ⊙�q�Ó��Ȃǂ��c����Ă����B �O������́A1898(����31�j�N�ɁA���̒n��ʑ��Ƃ��A �L��ȕ~�n���ɒ뉀��z������ق��A�S���̗L���ȌÎ��Ђ̌Íނ�p���āu��R���v(��1)�A�������Ă�ꂽ�B�܂��A���s���m���̒����u�@���v(��2)���ڒz���ꂽ�B�������Ȃ���A������̌�͖w�ǂ̓y�n���O��Ƃ̎�𗣂�A�c�����y�n�����u����Ă����B �u����R�����v�́A���̒n��������s�s�����Ƃ��Đ����������̂ł���A�s���̌e���̏�ƂȂ��Ă���(1987(���a62)�N�����J���A1990(����2)�N�S�ʊJ��) �B�܂��A�~�n���ɂ́A��钬�̋��y�����ق��ݒu����Ă���B �E�����Ƃ��Đ�������ɍۂ��ẮA�O��ʓ@����̌��z�����\�͖w�ǎc���Ă��Ȃ����Ƃ�����A�O�䎞��̎{�݂Ɋւ��ẮA�������s���̂ł͂Ȃ��A�Ւn�ɂ���������ē����f�����邱�ƂƂ��A�V���ɎU���H�⋴�A��A�x�e���A�W�]�䓙�������B���̂��߁A���ɂ́A�O�䎞��̎{�݂������Ƃ̌���������悤�Ȃ��̂��ꕔ�ɂ݂���B �Ȃ��A�s���r���ӂ́A�g�t�̖����ł���A���N11�����{�ɂ́A���C�g�A�b�v���s���Ă���B�Ȃ��A�����u��R���v�́A����E�����u�@���v��͂��āA�������ɋ߂��֗��ȏꏊ�Ɍ��Ă�ꂽ���̂ł���B �@�@�@�@(��1)��R���{�ق́A1934(���a9)�N�Ɍ��݂̓W�]��t�߂ɁA�S���̎��Ђ̌Íނ��g�p���Č��݂���A���j�I�ɂ����l�̍� �@�@�@�@�@�@�@�@�������Ƃ���Ă������A1970(���a45)�N���É��S���̏��L�ƂȂ�A�ڐ݂��ꂽ�B �@�@�@�@(��2)�D�c�M���̒�D�c�L�y�ւ��A1618(���a4)�N���s���m���Ɍ��Ă������B���������ɎO��{�@�Ɉڒz�A1936(���a11)�N �@�@�@�@�@�@�@�@����Ɏw��B1938(���a13)�N���̕ʓ@��R���Ɉڒz���ꂽ���A1970(���a45)�N�A���É��S���̏��L�ƂȂ�A���R�� �@�@�@�@�@�@�@�@������̗L�y���Ɉڒz���ꂽ�B |

| ���`�������Q |

| (�摜�̓N���b�N�Ŋg�債�܂�) | |||||

|

|

|

|||

| ������(�ł����̍L��O) | ���ւ̓o��� | ��� |

|

|

|

|||

| �O�䎞��́u����v�Ɋւ�������� (�����̏ꏊ�ɂ�����) | �����Õ��Q�ւ̎U���H�̗l�q | �����Õ��Q�ւ̎U���H�̋� (�O�䎞��̋��́u���_���v�Ə̂���) |

|

|

|

| �����Õ��Q�̔� | �����Õ�(��)�̗� (�S����12�J������) |

| �ӂꂠ���̍L��A��钬���y������ |

|

|

|

|||

| �ӂꂠ���̍L�� �����u�@���v�Ղ̈�� | �����u�@���v�� | �����u�@���v�Ղ̐��� |

|

|  |

||

| �ӂꂠ���̍L��� ��钬���y������ | ��钬���y�����ِ��� | ��钬���y�����كG���g�����X |

|

|  |

||

| ���y�����كG���g�����X�z�[�� (��R���{�ٍL�Ԑ����㕔�� �ۑ�����) | �W���z�[��(�ꕶ�y��Ȃǂ��) (�W���������͎B�e�֎~) | ���� |

|

|

|

| ����̎������W�Ύ��� (���y�ْ���E�������̍��Q��) | �������藠�� |

| �Ђ���̍L��`�W�]����� |

|

|  |

||

| �@�_����(�O�䎞��ɂ͂Ȃ������B �߂��ɂ������@�_���Ƃ����x�e���� ���݁A�V���ɑ���ꂽ) | �O�䎞��̋x�e���u�Z�����v�� �O���b��(�@�_����̓���) | �Z�����̐����� |

|

|  |

||

| �x�e�� (���Ă̖@�_���߂��ɑ���ꂽ) | �Ђ���̍L��Ɓu�ق��ݒ��v (�O�䎞��͋x�e���u�剀���v�� ������) | �ʉ_�� (�O�䎞��ɂ͂Ȃ����������ʉ_�� �̎�O�Ȃ̂ŐV�݂����悤��) |

|  |  |

|||

| ���{(������)�� (�ʉ_���̏ꏊ�ɁA���n���̋��� �˂�������) | �k���M�������[ (�O�䎞��̌����Ŏc���Ă���̂� �{���Ɣ���J�̓����̂�) | ��R���{�ِ����� |

![�W�]��](oiso17picture200/mitsui028.jpg) | ![�W�]���̒߂̑�](oiso17picture200/mitsui028-2.jpg) | ![�W�]�䂩��̒��]](oiso17picture200/mitsui031.jpg) |

||

| �W�]�� (��R���{�ق̂������ꏊ) | �W�]���̒߂̑� | �W�]�䂩��̒��] |

| ��R���A�s���r |

|

|  |

||

| ���� | �����u��R���v���� | �����u��R���v |

|

|

|

| �s���r | ���� |

|

|  |

||

| �s���r�̍g�t | ��R���t�߂̍g�t | ���� |

| ���u�O��ʓ@�v�̃g�b�v�� |

|

�@�����L�O���뉀�ƒ����̋��@�� |

|

1 �u�����L�O���뉀�v (��Q�t) �@���C���������c���Ă��鍑��1���������ɂ́A�����ȍ~�����̒����l�̓@����Ă�ꂽ�B�ɓ�����(1841�`1909)�̖{�@�u��Q�t�v���A���̈�ł���B1890(����23)�N�ɏ��c���ɕʑ������Ă����A�����C�ɓ������ɓ��́A��1896(����29)�N�ɑ��̕ʓ@���������A��1897�N�ɂ͏��c�����瓖�n�֖{�@���ڂ����B �����̌����́A�����ؑ��������Ă̘a��(�����ʐ�87��)�ƁA��������������̗m��(70��)��2���ł������B1921�N�ɓ��Ƃ��痛���Ƃɏ��n���ꂽ���A�֓���k�ЂŐr��Ȕ�Q���A1926�N�ɋ��ނ��ė��p���Ęa�m�ܒ��̖ؑ��������ĂƂ��čČ����ꂽ�B �@���b�����Đ����S���̏��L�ƂȂ�A"��Q�t"�̉����̉��A���v�����X�z�e���ʊق̌������ꂨ��у��X�g����(���ؗ����X)�Ƃ��ĉ^�p����Ă����B���Ȃ킿�A�{���̟�Q�t�͑����z���d�˂��A�����ɖʂ������������X�g�����Ƃ��A�X�Ɍ��������V�݂����B �@�����́A2007�N�ɓ��{�݂���������Ƃ���A��钬�͔����̏�A���p�E�ۑ����邱�Ƃ���}���A�O���R���T���^���g�ɗ��p�v����Ă�����Ȃǂ������̂́A���i���܂荇�킸���u����A�p�Ђɋ߂��i�D�ɂȂ��Ă����B ���̌�A2018�N������150�N�ɓ����邱�Ƃ���A���̋L�O���Ƃ̈�Ƃ��āA���̒n����u�����L�O���뉀�v�Ƃ��Đ�������v�悪���サ���B ����ɂ��A��Q�t���тɋߗׂ̋��r�c�ĕj�@(�����������]�@��)�A����G�d�M�@�A���É͕ʑ�(�������@���@��) �v��5�w�N�^�[�����A�s�s�v������Ƃ��Ĉ�̐������悤�Ƃ�����̂ŁA���̎��ƂƂ��Ď�������̂ł���Α�钬�ɂƂ��Ă���قǖ]�܂����b�͂Ȃ��킯�ŁA�X���[�Y�ɘb�͉^�сA�v���2017�N11��21���Ɋt�c���肳�ꂽ�B���{�W�O�������A�������B�o�g�̈ɓ������@�̕ۑ��ɋ����v�����ꂪ���邱�Ƃ��e�����Ă��邩������Ȃ��B �����A�s�s�v�挈��Ȃǂ̏��葱���ɂ͂���Ȃ�̎��Ԃ�v���邱�Ƃ���A�����_(2018�N12��)�ł́A�s�s�v�挈��̎葱�������ςł���B�̐S�̟�Q�t�������ǂ�����Ė{���̎�|�ɂ����������ɂ���̂��A���̋���Ȍ�������͎��̂ł��낤���A�z�������Ȃ��B�Ƃ͂����A2018�N���ɉ��Ƃ��`��t�������Ƃ������Ƃł��낤�A���J�ɑς����鋌�É͓d�H��鑑(����G�@�A�������@)�ɂ��A��ʌ��J���s�����ƂƂȂ�A���y��ʏȎ�ẪK�C�h�c�A�[�����{����Ă���(2018�N10��23������12��24���܂�)�B ���n�ł́A�����Ƃ��Ċ�������̂͑�����3�N�キ�炢���A�ȂǂƂ������������ꂽ�B �@����1�����̏����ؐ��[�C����"�ɓ�����Q�t�V���p��"�肪����A���̑O�̌�����"��Q�t"�̃v���[�g���c���Ă��邪�A���̌����͐��������Ă���������ł���B���̌����̓������A���X�g������`���y���Ƃ��Ďg���Ă�������������̋���Q�t�̑��z�����ł���A������ɂ��挻�݂͋���Q�t(����������̂��̂ł��邪)�����邱�Ƃ͂ł��Ȃ��B����̃K�C�h�c�A�[�̍Ō�ɋ���Q�t�O�ς̌��w���g�ݓ�����Ă����B |

| (�摜�̓N���b�N�Ŋg�債�܂�) | ||||

|  |  |

||

| ����Q�t�̔�(����1������) (�������������) | ����������̋���Q�t�a������ (���}�Q��) | �����m������ |

|  |  |

||

| ��������̌������� (���G���g�����X�A���͗L�����ԏ�) | ����Q�t�̑��z����(�������) (���`���y��) | �������������X���� |

|

(���r�c���j�@) �@��Q�t���ׂ��A���r�c���j�@�ł���B����1������C�݂֒ʂ��鏬����������Ƃ���ɓ���������B ���n�́A1899(����32)�N�ɐ��������]�������̉Ƃ����Ă��ꏊ�ł���A1917(�吳6)�N�ɒr�c���j(�O�䍇������)���擾���A1933(���a8)�N�ɉp���`���[�_�[�l���ɂ��m�ق����Ă��B�n�����̈ӏ������̂܂� �c���Ă���A������Y�Ƃ��Ẳ��l�����ɍ����Ƃ���Ă���B�܂��A���������钬���ő�K�̗͂m�قł���B���O���s���A�����{�݂Ƃ��ė��p���Ă������A���݂͕�����Ă���(����J)�B�����́A�����r�p���Ă���Ƃ����B |

|  |

|

| ���r�c�@ | ���� |

|

(����G�@�A�������@) �@��Q�t���ׂ́A����ˍŌ�̔ˎ�瓇����̕ʑ��ł��������A���݂̓}���V�����ɂȂ��Ă���B ���̓�������G�@�A�ׂ��������@�ŁA���������������ɌÉ͍����̓��傪�擾�����ؑ��a�����z�ł���B���҂͍ŋ߂܂œ���~�n���̌É͓d�H��鑑���فA���قƂ��ĉ^�p����Ă���A����J�ł������B ���ʁA�����L�O���뉀�̌v��ɏ]���A���֏��n���邱�ƂɂȂ�A�����͊ς݂ŁA���݊��ɍ��̊Ǘ����ɂ��邱�Ƃ���A������J�ɋy���̂ł���B |

| (�@�����) | ||||

| (�摜�̓N���b�N�Ŋg�債�܂�) | ||||

|  |  |

||

| �������̂��錺���� | ���ڊ�(���։E) (��������x�m�̊ԑO�̍L��) | �x�m�̊ԑO�̍L�� |

|  |  |

||

| �x�m�̊Ԏ�O��10���a�� | ���� | �x�m�̊�(����10���a��)(��) |

| (��)�x�m�̊Ԃ̍L�����ɓW������Ă��鐙�ˊG�́A�����V�c����ɓ������ɉ�������A��Q�t�a��2�K�ɓW�����Ă����B�����̎��ƓP�ތ�͑�钬���y�����قŕۊǂ��Ă������̂��A����W�������B �u�쌩�h�H�̑��o�v�A�u��O�N�̖��v(�摜�Ɏʂ��Ă���)�ƁA�u�Ì�O�̕��v�A�u�O��N�̖��v��4��������B��G�@�Ƃ͖��W�̂��́B |

|  |  |

||

| ����ޏ@���̏� (����ޏ@���͉~�o���h�ǒ��� ���߂��ՍϏ@�̑m) | �x�m�̊Ԃ̏��̊� | �����|���� |

|  |  |

||

| �_��̊� (���̊Ԃ́A�O�̈ꖇ�ƒ|�̏���) | �_��̊ԗׂ̘a��(�Q��) �G�z�́u�����D�v�A���c�A�ގt (�~�o���h�Ƒ哿���h�ǒ�)�̏� | �����K���X�˂ƒ뉀 |

| (�O�ςƒ뉀) | ||||

| (�摜�̓N���b�N�Ŋg�債�܂�) | ||||

|  |  |

||

| �x�m�̊ԊO�� | ���� | �_��̊ԊO�� |

|  |  |

||

| �k��(������)�뉀 | �y�� | �܉E�q�啗�C(���C�D��������) (�C�݂̕��֍~�肽���C��Ղ��� ���@) |

| (�@�����) | ||||

| (�摜�̓N���b�N�Ŋg�債�܂�) | ||||

|  |  |

||

| ���ւ̝G�z (���c�A�ގt��) | ���։��̘L��(���ڊԌ���l���O) (���v���̒I) | ���ڊԌ���l�� (���̊ԕt��10��) |

|  |  |

||

| ���ڊԌ���l�����̊Ԏ��� | ���R��Ϗ��̊|����"���" (�É͉Ƃɏ����ꂽ����ɕ`����) | ���ڊԌ���l���S�i(��O�a��8��) |

|  |  |

||

| ���ڊԌ���l���뉀���L�� | �Ƒ��p�a�� | �Ƒ��p�a���K���X�˂ƒ뉀 |

| (�O�ςƒ뉀) | ||||

| (�摜�̓N���b�N�Ŋg�債�܂�) | ||||

|  |  |

||

| ���ڊԌ���l���O�� | ���� | �Ƒ��p�a���O��(6���2�ԑ���) |

| ![�뉀����]��](oiso17picture200/mutsu015.jpg) |  |

||

| �E:�����ڊԌ���l�� ��:�Ƒ��p�a���A��O:���� | �뉀���狌�����@��]�� | ��ύ��|�� (���̊�ɍ��|����"���"��`����) |

| ���u�����L�O���뉀�ƒ����̋��@��v�̃g�b�v�� |

|

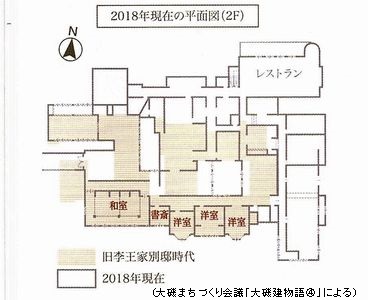

2 ���؉��ƕʓ@ �E���w�O����C������������E���Ɍ�����m�فB�吳���߂ɖ؉������Ƃ����f�Տ������Ă��A�킪���ōł��Â��c�[�o�C�t�H�[�H�@�ɂ��ؑ����z�ł���B�u���o�^�L�`�������v�ƁA�i�ϖ@�Ɋ�Â��u�i�Ϗd�v���z���v�Ɏw�肳��Ă���B 2010�N�ɁA�����ɂ������悤�Ƃ��Ă����y�n���钬���������A�����̊������̂ŁA�C���̒뉀�����Ɂu�V�فv��݂��������A���ԋƎ҂Ƀ��X�g�����Ƃ��ĉ^�c�����Ă���(�u���}�o�فv)�B �����ɂ́A���v�����X�z�e���ȊO�A����Ƃ����������{�݂ɖR�������Ƃ���A���n�������ǍD�ȓ��n�ɂ����āA�ό��q�����̎{�ݐ�����}�낤�Ƃ������Ƃł��낤�B���g�c�@�̕����E���J�ȗ��̊ό��q�̑���������A���ݍ����A�l�C�X�|�b�g�ɂȂ��Ă���悤���B �ȏ�̂悤�Ȍo�܂ɂ��A���w�͉\�����A���X�g�����c�Ǝ��݂̂Ɍ��肳��Ă���B�܂��A�݂���⌋�����̍ۂ����w�͂ł��Ȃ��B�@����������̑O�ɁA���X�g�����̈ē��ƕ���ŕ������̕\�����������邪�A�������Ƃ��Č��w�\�Ƃ̈ē������Ă��Ȃ����߁A���X�g�����q�ȊO�́A�����ē��낤�Ƃ͂��Ȃ��悤���B�����L�������̈����Ƃ��ẮA���^��ł���B �E1�K�̗m��2�����A2�K�̗m��3�����ƃT�����[���Ȃǂ����J����Ă���B1�K�������̗m�Ԃ́A���X�g�����Ǝ҂̎������A�E�̕����̓V���b�v�ɂȂ��Ă���B |

| (�摜�́A�N���b�N�Ŋg�債�܂�) | ||||

|  | ![���X�g���������瑊�͘p��]��](oiso17picture200/mitsui117.jpg) |

||

| ���؉��ƕʓ@���� | �����猩�����؉��ƕʓ@ | ���X�g���������瑊�͘p��]�� |

| ![1�K�L�����烌�X�g������]��](oiso17picture200/mitsui119.jpg) |  |

||

| 1�K�L�� | 1�K�L������V�ك��X�g������]�� | 1�K�m��(�V���b�v) |

|  |  |

||

| 1�K���̗m�� | 2�K�ւ̊K�i | �K�i�̏Ɩ� |

![2�K�L���A�T�����[����]��](oiso17picture200/mitsui124.jpg) |  |  |

||

| 2�K�L���A�T�����[����]�� | 2�K�k�����m�� | ���� |

|  |  |

||

| 2�K�k�����m�� | 2�K���̗m�� | �����吳�̃f�U�C���Ɩ� |

|  |  |

||

| 2�K���m�Ԃ̃X�e���h�O���X | 2�K�쑤�T�����[��(���E���W) | �������㕔�̃X�e���h�O���X |

|

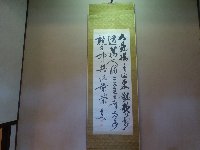

3 �����c�P���Y�@ �@���c�P���Y(1838�`1921)�́A�����x�R�o�g�̐�쑍��Y������̕ʑ��n������A1917�i�吳6�j�N�ɕʑ�(���y��)�����ĂĈڂ�Z�B���݂̓@��E�뉀�́A�֓���k�Ђ̌�A1931�N�ɉ�ƈ��c�ԕF�̐v�ɂ�蕜���E�Č����ꂽ���̂ł���A�L��ȕ~�n(8272��)�ɒ�����ݒu�����ꉮ�A�P���Y�̖������F�邽�߂Ɍ������ꂽ�������A�o����3���̌����̑��A�Α��\�O�d���Ȃǂ̐Δ�E�Α����_�݂��Ă���B ���݂͈��c�������n�̗�������ވ��c�s���Y�����L���A���Б�闾�Ƃ���Ă��邪�A���c�����n�n�҂䂩��̓@����ɕۑ����Ă���A�Ƃ������Ƃł��낤�B����J�ł��邪�A��钬�ό������ẤA�u�����c�P���Y�@�뉀�̂����Ɠ@�����w�v(5�����{�̓��j��)�A�u�����c�P���Y�@�\�ܖ�ό���v�Ƃ��āA�N2����J����Ă���B ���݂ɁA�������O�̎��y����̔蕶�͑P���Y���r�A�u�䂩�܂��������������肽�܂����������ȗV�Ԃ��q�̂܂ɂ܂Ɂv�A���L����Ă���B�뉀�Ȃǂ�ʂ��Ē����ƌ𗬂����������Ƃ��M���A���݂��J������Ă����悤���B �Ȃ��A���c��1921�i�吳10�j�N�A���݂̎������̏ꏊ�ɂ��������ʑ��̉��ڎ��ɂ����ĉE�������ƒ�������(31)�ɂ���Ďh�E���ꂽ(���N82)�B����37����̌��h�ÎE�ɉe�����������Ƃ���Ă���B |

| (�摜�̓N���b�N�Ŋg�債�܂�) | ||||

|  |  |

||

| ���c�s���Y��闾���� | ���j��������(���c�ԕF�v) (�@��A�뉀����) | ��������(�@��������@�~�q�� ���j��<�����̌`>��͂���) |

|  |

|

| �o�� | �o���O�̐Α����ӏ�(1913�N) (���l�s�d�̑S�g���l�d�C�S�� �x���ɑ��銴�ӏ�) |

|  |  |

||

| ���������� (�Γ��U�͓�k������ޗǂ̐_�� �̂���) | ������ | ������ |

|  |  |

||

| ���������̈��c�P���Y�� | �v�w�̕�(�ܗ֓�) | ���y���� |

|  |  |

||

| �ꉮ�S�i | �ꉮ���� | ���u�̊� |

|  |  |

||

| ���u�̊Ԙe������������ | �����S�i | �������� |

|

| �Α��\�O�d��(1931�N���̏d�v���p�i�F��) (���O���������e���̕�ɂ��������̂Łu�Ì��O�N�i1305�j�v��������) |

| ���u�����L�O���뉀�ƒ����̋��@��v�̃g�b�v�� |

|

�@���̎j�Ձ@1�`�������Ƌ����蓡���@ |

|

������ �@���s�̗��`�ɁA����̖������ƕ��ԁA���{�O��o�~����̈�Ƃ����B ���s�������ւ̗��̓r���ɉr�A�u������Ȃ��g�ɂ����͂�͒m��ꂯ�莰����̏H�̗[��v�i�u�V�Í��a�̏W�v�j�ɂ��B ���s�����̉̂��r��ł���ܕS�N�ȏ�o�����]�ˎ��㏉���� 1664 �N�ɁA���c���̐���Ƃ����l�����A���n��K�ꂽ�ہA���̖̉̂ʉe����ەt�����A�u������̕W�v�����āA���������B���̌�A1694(���\7)�N���I�s�ƁE�o�~�t�̑嗄�O�畗�����������̂��A����ɑ����������̎n�܂�ł���B ����́A14���I�ɒ������]�Ȃ���n�����A16���I�����ɁA�k�𑁉_�ɏ�����ď��c���ɗ��Z���A���c���ŁA��Ɖَq("�����낤")���ƂƂ��Ă����A���l�̖���ł���B���݂܂ő������c���u�����낤�v�ł���B �������A���q����ɐ��������u���s����v�ɂ��A���s�����́u������Ȃ��E�E�E�E�v�̋���r�̂́A�u���͍����u�㌴�v�Ƃ���Ă���B���̏ꏊ�́A���ł͂Ȃ��A���݂̓���s�����̕ӂ�ł���B�m���ɁA�����Ƃ����Ĉ�a���͂Ȃ��B ���Ⴊ�u���s����v��ǂ�ł������ǂ����͕ʂƂ��āA���֗���������ہA�������z�N������̂��������̂͊ԈႢ�Ȃ��̂ł��낤�B ������ɂ���A���̂��̒n��������Ƃ��āA�o�~���̐��n�����܂ꂽ�̂ł���B�������22���̌��a�c�֎q�Ƃ������ł���B���͌�1��s���Ă���B |

| �@�������̖������ĉE�̌������A�������嗄�O�畗�ɂ���Č��Ă��A������̏Z�܂��Ƃ���Ă���"��������"�ŁA��O���������ɂȂ��Ă���B���������̉��̈�i�����ꏊ�ɗאڂ���̂��A�ꐢ����70�N��A�O�����唒�䒹�������Ă�"�o�~����"�ŁA�����������������Ƃ���A���������́A���̍T���̈ʒu�Â��ɂȂ��Ă���B |

|  |  |

||

| ����1�����现������]�� | �����O�̐����现�����]�� | ��̝G�z�u�����V�v |

|  |  |

||

| �������� | ��������(���̕���) | ����(��O�̕���) |

|  |

|||

| �o�~����(����������) | �o�~������� | ���� (�G�z�Ɂu�o�~����v�Ƃ���) |

|

�@�����ȊO�̌����ɂ��Ă͈ȉ��̒ʂ�B

�o�~����O�ɂ��邨���́A"�@�Փ�"�Ə̂��A�����Ɉ��u���ꂽ�Ռ�O�̖ؑ��ƂƂ��ɁA���\����E�]�ːV�g�����瑡��ꂽ�B�Ռ�O�Ɋւ��ẮA���䎛�̍����Q�ƁB ���ʉ����嗄�O�畗�̌��Ă��~�ʓ��ŁA���s���J���Ă���(�~�ʂ́A���s�̖@��)�B���\����̌��z���ł���B3���� ���s�Ղ肪�����ōs����B �����̉��̊ω����́A�\�������傪�������̂ŁA���u���ꂽ�ϐ�����F���́A���������L���Ă������N���o�����Ε��Ƃ̂���(����J)�B |

|  | |||

| �@�Փ� | ���� | �����Ռ�O�� |

|  | |||

| �~�ʓ� | �����������s�� | ���� |

|  | ||

| �ω��� | ��V�H�̗l�q |

|

�@�~�n���́A��������o�~����̗������A�����O�̒�ɂ��鎰�̈�˂̑O�֍~����V���[�g�ɂȂ��Ă���B���̎��͂ɂ́A��������Ȃ����炢�́A�̔�A���A��蓙������ł���B �����̒��ɁA���Ⴊ���Ă��u������W�v������B�������A�����ɂ���u������W�v�́A���v���J�ł���B�{���́A����R���������y�������ɂ���B |

|  |  |

||

| �ܒq�@���� (�߉ށA����ɁA����A�����キ�A ��) | ������W�� | ���̈�˂Ɗ^�̃I�u�W�F (���̐Βi�͉�V�H�̍~���) |

|

�@���Ⴊ���Ă��u������W�v�̗��Ɂu��ᶏÓ쐴��n�v�ƍ��܂�Ă���B ����́A���n�ɐ��s�̎�����(���͍��� ?)���C���[�W����Ɠ����ɁA�c��̃��[�c�ł���A�����Γ�ȏÍ]�̌i�����v���`���Ă����̂ł��낤�B ���ł͂���������ē��n���u�Ó�v���˂̒n�Ƃ��Ă��邪�A�K�������R���Z���T�X���������Ă���킯�ł͂Ȃ��悤���B���q����ɁA�T�@�ƂƂ��ɂ��̌ꂪ�����Ă������Ƃ���A���q���ӂ��w���A�Ƃ����b������B ������ɂ���A�]�茚�ݓI�ȃe�[�}�ł͂Ȃ��Ǝv���̂����A���Ƃ��Ă͏Ó씭�˂̒n�����ꂸ�A2016�N�ɂȂ��đ��w�O�ɑ傫�ȏÓ씭�˔�����Ă��قǂł���B����̑��́A���̊��q�E�]�̓��E�Ó��C�݂ƁA���̔����Ƃ����S���u�����h�̑�ό��n�ɋ��܂�AJR�̉�����Ԃ��ʉ߂��Ă��܂��ȂǁA�ό������I�ɂ͋ꂵ�����̂����邱�Ƃ̏؍���������Ȃ����A�̂���̐Â��Ȓ��������Ă��悢�̂ł͂Ȃ����B |

|  |

|

| ���w�O�̏Ó씭�˔� | ���w�O�̎�����̔� |

|

���蓡���@ �@���w���瓌�C�����ɉ����������{���ʂ�6�`7�������ƁA�W��������B ���蓡��(1872�`1943)�́A���g�ȑ��̒n���C�ɓ���A1941�N2������43�N8���ɖv����܂ŁA���̊ȑf�Ȗؑ������ɏZ�B�Ԏ��́A�傫�ȍL���t����8��̋��ԁA4.5��̏��ւ�6��̘a���̂݁B�֓���k�Ќォ�珺�a�����̌��z�Ƃ����B ��钬�̉���ɂ��ƁA�u�Â̑����v�ƌĂ�Ă����悤���B24�˔N���̐Õv�l�̖��O��t���Ă����̂ł��낤�B �����̕�́A���w�ɋ߂��n�����ɂ���B�����́C�����̔~�т��ϋC�ɓ����Ă���A�揊�Ƃ��Ċ�]���Ă����Ƃ����B����100�`200�N�̌ÖŁA�~�̖����ƂȂ��Ă���悤���B �ό������ÂŖ��N������8��22���ɓ��������s���Ă���B |

| (���蓡���@) | ||||

|  |  |

||

| ���蓡���@ | ���ցA��O���a�� | ���� |

|  |  |

||

| ���֓��� | ���ւ̐Õv�l�̏� | �L���Ƌ��� |

![���ԓ�����]��](oiso17picture200/mitsui068.jpg) |  |

|

| ���ԓ�����]�� | �뉀 |

| (�^���@�n����) | ||||

|  |  |

||

| �n�����R�� | �{�� | ���蓡���� (1949�����A�v�J���g�Y) |

|

| �{���O�̃J���q�U�N���Ɣ~ |

|  |  |

||

| �J���q�U�N�� | ���~ | ���蓡���ƐÕv�l(��)�̕� |

| ���u���̎j�� 1�v�̃g�b�v�� |

|

�@���̎j�Ձ@2 |

|

�����C�� �@����1�����̑��w�������畽�˕��ʂɌ������ƁA�u�O���v�Ƃ��������_(�M��)������B���������ɓ���A�u���ύ�v�Ƃ����M���ō���1�����ɍĂэ�������܂ł�1km�オ�����C���ł���B�������A�r��JR���C�����ŕ��f����Ă���AJR��n��n�����́A�����݂̂ɂȂ��Ă���B�u���ύ�v�Ƃ����n���́A���q�ɂ����邪�A���̉��ύ���A���q���ォ��̂��̂ŁA���s�������X���̒��Ƃ��ē�������炵���B ���̋��X���̂����AJR�̖k�������ɂ́A�u���ύ�̈ꗢ�ˁv(�]�˂���16��)���A�쑤�ɂ́A���h�̓����ɒu���ꂽ������ԏ��u�]�ˌ����v���������B ���H�����́A�w�Lj�ʖ��Ƃł��邪�A���z�����Z�b�g�o�b�N�����A���Ă͏����ł������낤�Βn�������c����Ă���B���ɁA�쑤�ɂ́A�����̖ʉe���c���Ă���A�����Ŗ��N11���ɑ��h��Ղ��s���Ă���B |

| (�摜�̓N���b�N�Ŋg�債�܂�) |  |

|  |

|

| �����C�� (JR�̖k���A���ύ������]��) | ���ύ�̈ꗢ�ː� | ��锪�i���ύ�̖�J�� |

![�����C��<br>(JR�̓쑤�AJR�n����������]��)](oiso17picture200/mitsui057.jpg) |

![�]�ˌ�����](oiso17picture200/mitsui060.jpg) | ![�]�ˌ����Ր�����](oiso17picture200/mitsui061.jpg) |

||

| �����C�� (JR�̓쑤�AJR�n����������]��) | �]�ˌ����� | �]�ˌ����Ր����� |

|

���C��������(����1��������Ԑ�)�Ɩ{�w�� �@����1������钆�w�O���琼���́A����Ԑ��̖�500m�ɘj���āA�u���C�������v���c���Ă���B���ɂ́A����150�N�̋����݂���B���̏����̒��ɁA���h�̐��o���ł���u��������v���u����Ă����B �@���h�ɂ́A�{�w���Ő����ɂ�3���u����Ă������A�����A�����A�����2���͖����܂ő����A���݂��̐Ւn�ɊȒP�ȐΔ肪���Ă��Ă���B�����{�w�̐Ղ́A�����h���̕��ˊ��A���Ԑ����ɁA���H����B���悤�Ȍ`�Ō��Ă��Ă���B�܂��A����{�w�Ղ́A���h���O�̐M�p���Ƀr���O�Ɍ��Ă��Ă���u��鏬�w�Z���˂̒n�v��́A���ʂɋL�ڂ���Ă���A�������Ȃ��������ϕ������B |

|

|  |

||

| ���C�������� (��钆�w�O��������) | ���C�������� | ���� |

|  |  |

||

| ��������� | ��������Ր����� | �����{�w�Ք� |

|  |

|

| ��鏬�w�Z���˒n�� | ����{�w�Ղ̔� |

|

���̑��̎j�� ���䎛 �@�]��Z��̋w��(1194�A���v4�N)�Œm����\��\�Y�S���Ƒ\��ܘY���v�Z���ǑP���邽�߁A�\�Y�̏�(������HP�F�z���l)�Ռ�O(�V���E�����q)�����ɖ@�Ո��]�䓰�����Ă����̂́A���̌セ�̑��Ă͋����ʂĂĂ����B���̏ꏊ�ɁA���n�ɗ���������g���R19���@��ɂ��1599(�c��4)�N�J���ꂽ�̂��A�����@�@���䎛�ł���A�u�]�䕨��v�̌Ռ�O���̎��Ƃ��Ēm���Ă���B �Ռ�O�́A���݂����l���̂悤�ŁA�e�n�ɌՌ�O�̓`���Ɍ��т����u�Ռ�v�����݂���Ƃ����B�u�Ռ�v�́A�]��Z���g����ɂȂ��Ď�����Ƃ���A�@�Ո��]�䓰���J���Ă���(���N�]��Z��̋w����5��28��"�Ռ�܂�"�Ɍ��J)�B �����@�́A�Ђɂ�蒷���ɘj���ĉ�����]�V�Ȃ�����A���݂̖{����R��́A1980�N��ȍ~�ɍČ����ꂽ���́B�@�Ո��]�䓰�́A2005�N�ɍČ����ꂽ�B ���X�ǂ���50m����{���̍���1������������Ƃ���ɂ���B |

|

| ![���䎛�]����@�Փ�](oiso17picture200/mitsui082.jpg) |

||

| ���䎛�R�� | ���䎛�{�� | ���䎛�]����@�Փ� |

|

�V�����I���̒n �@�V����(1843�`1890)�́A1875(����8)�N�ɓ��u�Љp�w�Z��n���������A�h��Ƃ�����w�ݗ��ɓ��z�������A�S�����������������ČQ�n���̑O���œ|��A�×{���̓��n�̗��ٕS�����ɂĐ��U������B �V�����I���̒n��́A����1���������̏ƃ���C�ݓ����̍ۂɂ���B�ƃ���C�݂́A���{�ŏ��̊C������Ƃ���A�ē�������B�������A���̐�̍s����������`�ł���A���݂̊C������͐����ɂȂ�B |

|  |  |

||

| �V�����I���̒n | �ƃ���C�݊C������̔� (����1������̓���) | �C�����ꔭ�ˈē� (����1������̓���) |

| ���u���̎j�� 2�v�̃g�b�v�� |

|

�@�V�c����L�O�� |

|

�E�V�c����L�O�ق́A�O�H�����̑n�n�Ҋ��푾�Y�̑��ł����V�c����(1901�`1980)�����^�c���Ă����G���U�x�X�E�T���_�[�X�E�z�[��(1948�N�ݗ�)�̕~�n����1987�N�ݗ��������̂ŁA�����j����O���l�\�N�ɂ킽���ďN�W���Ă����A�]�ˎ���̉B��L���V�^���̈�i��֘A����i�X��W���A���J���Ă���B ���w�O�̂��̍L��ȕ~�n�́A���X���Ƃ̕ʓ@�ł��������A���̍�����̂ɔ������Y�łƂ��Đ��{�ɕ��[�������̂��A�V�c��������߂��A�Đ�̌R���m�Ƃ̊Ԃɐ��܂ꂽ�������̋~�ςƗ{��̂��߂̎{�݂�ݗ��������̂ł���B �E�L�O�ق̌����̓m�A�̕��M���C���[�W�������Z�p�`�̑D�^�ɂȂ��Ă���A1�K�ɃR���N�V�����W�����A2�K���V�c����L�O��q�����u����Ă���B �N�W���ꂽ�L���V�^���╨��872�_�ɋy�Ԃ��A���̂���300�_���W������Ă���B�������Ǝv����̂́A�L���V�^�����m�́u���̒Ձv���������W������Ă��邱�Ƃł���A����ȂǂŕK���������郍�U���I�͖ڂɂ��Ȃ������B �W���i�Ɋւ��ẮA�i���݂̂��L�ڂ���A�N�W�����n���E�o���A�R���Ȃǂ����炩�ɂ���Ă��Ȃ��̂��A��╨����Ȃ������c�����B�L���̉�����ɂ͏ڂ����f�ڂ���Ă���̂�������Ȃ����B �n��͎�Ƃ��ċ�B�̂悤�Ȃ̂ŁA���˂���O�C�A�����ē����֎��钷�茧�̊e�n�ƁA���������茧�̌ܓ��Ƃ������ƂɂȂ낤�B�W���i�̒��ŁA�u�א�K���V�A�v�l��"����"�v�́A���ɂ͂Ȃ����̂Ǝv����B ����(����A�O�C�Ȃ�)�Ō���悤�ȁA���Q�E�}���Ƃ��������j��w�i���ɂ������͂͂Ȃ����A��s���ł��̂悤�Ȉ╨�������铖�ق͋M�d�ȑ��݂ł��낤�B |

| (�摜�̓N���b�N�Ŋg�債�܂�) | ||||

|

|  |

||

| �V�c����L�O�ٓ��� (���w�O�L��o�X��̑O) | �L�O�ِ��� | ���ʊK�i���e�̓S���\���� (�����26���l�Ɉ��݁A���E�� �e13�{) |

![�L�O�ٌ��ւ�����O��]��](oiso17picture200/mitsui103.jpg) |

|  |

||

| �L�O�ٌ��ւ�����O�A�؎x�O���U ��]�� | ���O | �؎x�O���U |

|

|  |

||

| 1�K�W�������� | 1�K�W�������̈ԗ�̕��� (�V�c����̈⍜����������Ă���) | �א�K���V�A�v�l��"���� |

|

|

|

| 2�K�ւ̊K�i�� | �V�c����L�O��q�� |

|

| �V�c���샌���[�t |

| ���u �V�c����L�O�فv�̃g�b�v�� |

|

|