| �����p�v�ǁE�����ƊC�� |

| �����T�K | �����p�v�ǂ̊C�� |

|

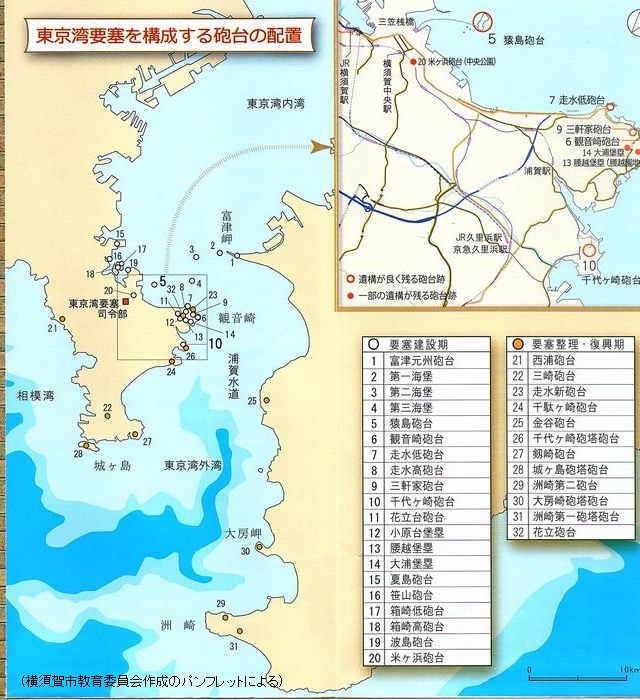

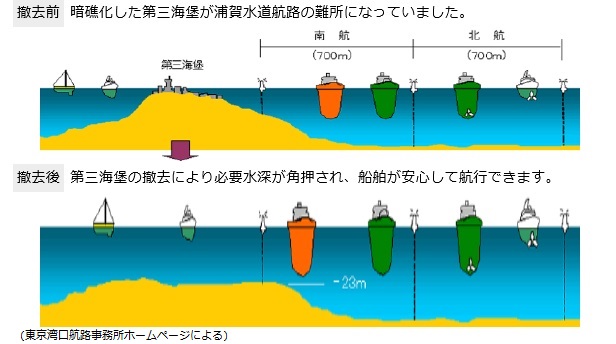

(�����p�v��) �@�����p�v�ǂ́A1880�N���猚�݂��n�߂��A���{��R�`�A�O�Y�����y�ёΊ݂̖[�������ɖC��Q���A�܂������p�̊C��ɎO�J���̊C�Ƃ��z�u���ꂽ�B���}�����̔z�u�}�ł���B

|

| �@�����T�K |

|

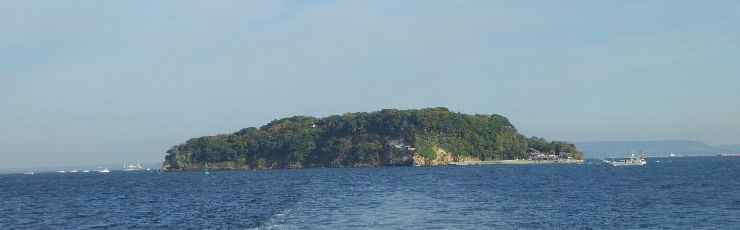

�E�����́A���{�ꉫ1.7km�ɂ��鏬���Ȗ��l���ŁA�����p�ɕ����ԗB��̓��ł���(������200m�A��k��450m�A���͖�1.

6km)�B �]�˖��{�͍]�˖h�q�̋��_�Ƃ��āA������1847�i�O��4)�N�A���̓���3�����̑���z�������B �����ɓ���Ɨ��R�́A��s�h�q�̂��ߓ����p��т�"�����p�v��"��z�����邱�ƂƂ��A1880�N�Ɋω���v�ǂ𒅍H�A������1881�N�����̗v�lj��ɒ��肵�A�������1884�N�Ɋ��������B���̂��߁A1881(����14)�N����1945�N�܂Ŗ��Ԑl�͉����ւ̗���������ւ����Ă����B �@�����͌��݂����L�n�ł���A���{��s��������̊Ǘ��ϑ��ɂ��A�u���������v�Ƃ��Đ����E�^�c���Ă���B�Ċ��̊C�������p�����S�����A�ނ�q��C�݂ł̃o�[�x�L���[�A�����{�R�̗v�Ǐ���ȂǂŔN�Ԃ�ʂ��Ċό��q���K��Ă���B�ŋ߂́A�u���l���T���v�ȂǂƖ��ł��A���{��R�`�߂���A�L�O�͎O�}�ƃZ�b�g�ɂ����s������̓��A��o�X�c�A�[���s���Ă���B �����̗v�ǐՂ́A�����p�v�ǂ̒��ł��ۑ���Ԃ��ǂ��A���Y��̐�ブ��C��ƂƂ���2015�N3���ɍ��̎j�ՂɎw�肳�ꂽ�B �E�����ւ́A�O�}�������̎O�}�V������1���Ԃ��Ƃɒ���D���o�Ă���A10���œ�������(�ڂ�����������)�B �����͎��R�Ɍ��w�\�ł��邪�A���{�R�v�ǐՂ̂������ɂ�e��ɂ͎{������Ă���B�����A�u�����������K�C�h����v�ɂ���K�C�h�c�A�[���s���Ă���(���v60�`90��)�A���̃K�C�h��\�����߂Ε��{�݂����w�\�ł���B ����͋�X2015�N10�A11���̏T���Ɍ����čs���Ă����A�v�ǐՒ��S�̃K�C�h�c�A�[(45���A1��2��)�ɎQ�������B |

|

(�����V���Ǝ���) �@�����͓��S�̂����R�тɕ����Ă���A���͖͂w�NJ��ł���B�D�����ڊ݉\�ȏꏊ���Ȃ����߁A���̓쑤(��f�n�}�ł͉E�[)�̍��l����C��ɕ�����ݒu���A���̐�Ƀh���t�B���V����݂��Ă��邪�A�O�m�ɖʂ��Ă��邽�߁A�����Ŕg�������Ȃ�Ǝg�p�ł��Ȃ��Ȃ�B���{��`�����̌R�`���肪�^�s���Ă���Ƃ��ł��A������͌��q�ɂȂ邱�Ƃ�����B�����X�V�����z�[���y�[�W�Ŋm�F����Ƃ悢�B ���l�͌��݂̌`�炵�āA�l�H�I�ɑ���ꂽ�����������悤�ɉM����B���̍��l���C������o�[�x�L���[�̏ꏊ�ƂȂ��Ă���A���̎R���ɁA���X�g�n�E�X�ƊǗ������ݒu����Ă���B���X�g�n�E�X�ɂ̓����^���V���b�v(�o�[�x�L���[�p�i)�A���X�A�C�̉ƂȂǂ̓X�܂������Ă���A2�K�͎��R�ɋx�ނ��Ƃ��ł���L���e���X(�{�[�h�f�b�L)�ɂȂ��Ă���B �@�Ǘ���3�K�ɗאڂ������˂̂��錚����1895�N�Ɍ��Ă�ꂽ�ΒY�����̔��d���ł���B�����K�����������A���݂͕\�ʂ������^���h��ɂ��Ă���B���݂��W�[�[���G���W���Ŕ��d���Ă���B |

| (�ʐ^�̓N���b�N�Ŋg�債�܂��B) | ||||

|  |  |

||

| �����V���֓�������Sea Friend�� | �����V�� | �㗤�p�����ƍ��l |

| (�ʐ^�̓N���b�N�Ŋg�債�܂��B) | ||||

|  |  |

||

| ���d�� | �����V���O�̗��n | �V���O�̊R�n�̊C�L (�����͊C�L�̐����n) |

![�V������̉��]�E�݂ȂƂ݂炢](navyresize200/navy283.jpg) | ![�V������̉��]�E���l�����h�}�[�N�^���[](navyresize200/navy284.jpg) | ![�V������̉��]�E�Ǖl�Z�F�d�@](navyresize200/navy285.jpg) |

||

| �V������̉��] �݂ȂƂ݂炢 | ���� ���l�����h�}�[�N�^���[ | ���� �Ǖl�Z�F�d�@ |

|

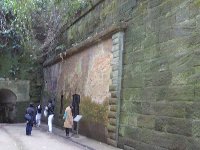

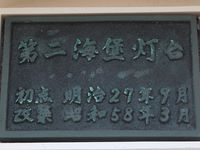

(�����̗v�lj��A�C��A�����A���ɁE�e���) �@�����̗v�lj��́A��ʐl�̗���������֎~����1881�N���n�߂�ꂽ�B �܂��O������͌����Ȃ��悤�A���̓������J���A�ǖʂ�ΐς݂ɂ��āu�����v�ƌĂԐؒʂ�����(�S��300m�A��4.5m�A����4.5�`9m)�A���̐�Ƀg���l�����A�X�Ɋ����̐��ǂɂ͕��ɁA�e��ɂȂǂ��@�荞�݁A�n�㕔�ɖC���2�����ݒu���A1884�N�Ɋ��������B�����p�v�ǂ��\�����鉎���C��ł���B�C��̒u���ꂽ�ꏊ�́A��1�C��(27�Z���`�C2��)���A�g���l�����o����̐ؒʂ��̏�A��2�C��(24�Z���`�C4��)�����ɂƒe��ɂ̏�ł���B�܂��A�����̓��ǂɂ͎������ꂽ�B �����C���1925�N�ɏ��Ђ��ꂽ�B�܂��A���݂͖C��Ղ̌��w�ł��Ȃ��B |

| (�ʐ^�̓N���b�N�Ŋg�債�܂��B) | ||||

![����������]��](navyresize200/navy246.jpg) |  |  |

||

| ���d���e����芲��������]�� | ���������߂� | �����̗l�q |

|  |  |

||

| ���� | ���ɓ��� | ���� |

|  |  |

||

| ���ɂ̓V��2�K�Ƃ̘A���p�`���� | ���ɂ̓V�䃉���v�݉����p�t�b�N | ����2�K�� |

|  |  |

||

| �e��� | �e��ɑO�̎�� | �e���2 |

|  |  |

||

| �e���2�O�̎�� | �����ςݍH�@-�t�����X�ς� (���ɁA�g���l���Ȃ�) | �����ςݍH�@-�C�M���X�ς� (���) |

|

�����H�@ �E���ɂ�e��ɁA�g���l���ȂǁA�����ɂ�����v�ǂ̍\�z���͗�������ł���B �����ȍ~�䂪���ɂ́A�����ςݍH�@�Ƃ��āA�x���M�[�E�t�����X�𒆐S�Ƃ���u�t�����h���ς݁v(�ʏ́u�t�����X�ς݁v)�Ɖp���́u�C�M���X�ς݁v���������ꂽ�B �ŏ��ɓ������ꂽ�̂́A���葢�D���̑O�g�ł��钷�萻�S�����݂ɍۂ��Ăł���A�����ŌÂ̗������z�Ƃ��āA��ʐ��E��Y�ɓo�^���ꂽ�����C�D��́u�g�g�������v(���葢�D���֘A�{��)���c����Ă���B �E�t�����X�ς݂́A��i�ɒ���̗����Ə����̗��������݂ɐςނ̂ɑ��A�C�M���X�ς݂͒��肾���̒i�Ə��������̒i�����݂ɐς�ł������̂ł���(��̉摜�Q��)�B�����̓t�����X�ς݂��嗬�ł��������A���������ȍ~�̓C�M���X�ς݂ɂƂ��đ���ꂽ�B�C�M���X�ς݂̕����A�R�X�g�A���x�̖ʂŗD�ʂɂ���Ƃ������Ƃ̂悤�����A�䂪���̑ΊO�W�̉e�������낤�B ���������\�����͖w�ǃt�����X�ς݂ō���Ă���B���̂ق������ȃt�����X�ς݂̌��z�Ƃ��ẮA�x�������ꂪ����B���̐v�́A���{�ꐻ�S���̐v�Ɋւ�����t�����X�l�Z�p�҂��s�����B |

|

(�g���l��) �@�ؒʂ��̐�ɂ͓��̖k���֔�����g���l�����z������Ă���B���̃g���l���́A��4m�A�S����90m�̃A�[�`���̃t�����X�ςݗ����\�����ŁA�g���l�������ǂɊJ������݂��A2�K�\���ɂȂ��Ă���B�܂��A�����ɌX��t���Č��ʂ��Â炭���Ă���B �ʏ́u���̃g���l���v�ƁA������Ⴂ�ȃl�[�~���O�����A�����O����̌ď̂��������B�J�b�v���q�����\���������̂͂��̂�����������Ȃ��B |

| (�ʐ^�̓N���b�N�Ŋg�債�܂��B) | ||||

|  |  |

||

| �g���l������ | �����㕔 | �g���l������(��������) |

|  |  |

||

| ���NJJ�����̊K�i | �g���l���������������]�� | �o���t�߂��猩���g���l������ |

|

(�g���l���o������) �@�g���l�����o��ƁA�E���͐ؒʂ��ɂȂ��Ă���A�O���ɓ����ւ̃g���l���̓�����������B���̐ؒʂ��̍��n��ɑ�1�C�䂪����A�E���̎{�݂͂��̊֘A�{�݂Ƃ݂��Ă���B �g���l���o���̍��O���ɒe��ɂ̓���������B |

| (�ʐ^�̓N���b�N�Ŋg�債�܂��B) | ||||

|  |  |

||

| �g���l���o�� | �o���E�̖C��֘A�{�݂� �����ւ̃g���l������ | �o�����O���e��ɓ��� |

|  | ![�O����e��ɂ�]��](navyresize200/navy272.jpg) |

||

| �e��ɐi���H | �e��ɓ��� | �����̔��Α��̊O����e��ɂ�]�� |

|

(����) �@�]�˖��{�͍]�˘p�̖h���̂��߁A1847�N�ɉ�������3�����ɑ����\�z���A��z�˂ɖh���̔C�ɓ����点���B���̂����A���̖k���[�̎Ζʂɒu���ꂽ�̂��A�K�̍���ŁA�Y�ꐅ���Ɍ����A��C3�傪�������Ă����B�`���̔z�u�}�́u�L��v���A���̏ꏊ�ł���A���݂͊��̏�ɓ˂��o���������p��]�ޕ��R�ȍL��ɂȂ��Ă���B�Ίݖ[�������̌N�Ð��S���≡�l�`��]�ނ��Ƃ��ł���B |

| (�ʐ^�̓N���b�N�Ŋg�債�܂��B) | ||||

|  | ![���{��s�������ʂ�]��](navyresize200/navy275.jpg) |

||

| �K�̍���Ղ̍L�� | ���� | ���{��s�������ʂ�]��(�����p �C���ʃZ���^�[�̓���������) |

![���Ղ���̓W�]�E�Y�ꐅ�����q�s����LPG�D](navyresize200/navy276.jpg) | ![���Ղ���̓W�]�Ί݂̌N�Ð��S��](navyresize200/navy277.jpg) | ![���Ղ���̓W�]���l�{�q�u���ƃx�C�u���b�W](navyresize200/navy278.jpg) |

||

| ���Ղ���̓W�] �Y�ꐅ�����q�s����LPG�D | ���� �Ί݂̌N�Ð��S�� | ���� ���l�{�q�u���ƃx�C�u���b�W |

|

(�C��ՂƏ���) �E�����������ɂ́A����E��펞�̍��p�C�����c����Ă���(���ǂ͊C�R�A���R�̌ď̂ł͍��˖C)�B �`���̔z�u�}�ɋL���Ŏ������B�����̂����AD��127�~���C�̖C���ՂŁA����ȊO��80�~���C�������B127�~���C��1945�N�ɔz�����ꂽ���̂ŁA���{���P(7��18��)�Ŏg��ꂽ���A�G�@�ɂ͖������Ȃ������悤���B����ȊO�͎���Ŏg�p����邱�Ƃ͂Ȃ������B �E���ǁA�����͖����̑��̎��ォ��A�����m�푈�����܂ŁA�S���o�Ԃ��Ȃ������ƌ����Ă悢�킯�ŁA�o�Ԃ��Ȃ��������炱���A��X�ɖ�������̗����\�������c����A�܂�����E���̖C���ՂȂǂɂ��A�̐푈�̎��オ���������Ƃ�S�ɗ��߂�ޗ�����Ă���Ă���ƍl����ׂ��ł��낤�B�u���̃g���l���v��ʂ�J�b�v�����S�ɗ��߂Ă��邩�ǂ����͒m��Ȃ����B �R�l�̒��ɂ́A�����m�푈�ɂ����Ă��̗v�ǂŐ키���Ƃ�{�C�ōl���Ă����҂�������������Ȃ����A�����Ȃ����牎���̎{�݂͑S���j��A�Ή����ˊ�ŏĂ��s������A�y�̎R���I�o�����ۗ��̓��ɂȂ��Ă����ɈႢ�Ȃ��B����������Ζ��炩�ł���B����̐�ꂪ�܂��ɂ����������̂ł���B�����͖{���ɋ����ɂށB |

| (�ʐ^�̓N���b�N�Ŋg�債�܂��B) | ||||

|  |  |

||

| �C��� A | �C��� B �R���Ɂu���@���A�v������(��)�B | �C��� C |

| (��)���@��l���C�H�Ŗ[���������犙�q�������Ă����ہA����������Ă����ֈē������A�Ƃ��������̋N���Ɋւ���`���Ɋ�Â��B���ۂ́A�Ñ�̏Z���ՁB |

|

| �C��� D |

| ���y�[�W�̃g�b�v�� |

| �@�����p�v�ǂ̊C�� |

|

�E�����������炩��吳�ɂ����āA �����p�ŋ����ł����t���x�Ö��Ɖ��{��E�����C��̊Ԃ̊C��ɁA ���̂����A���C�ƂƑ�O�C�Ƃ�1923�N9���̊֓���k�Ђɂ���Ђ��A�C������邱�ƂȂ��A�p�~�E���Ђ��ꂽ�B��C�̋Z�p���i�����A�˒��������L�т����߂ɕK�v���Ȃ��Ȃ������Ƃɂ��B���C�Ƃ͓����p�v�ǂ̈ꕔ�Ƃ��đ���E���̏I�����܂ʼn^�p���ꂽ�B �c��Ȕ�p�ƔN���������Ēz�������C��v�ǂł��邪�A����̗v�ǂƓ��l�A���ۂɎg���邱�Ƃ͂Ȃ������B�g���邱�ƂȂ��ėǂ������ƌ����ق��Ȃ��B |

|

(���C��) �x�Ö���[�C��(���[4.6m) ���H1881(����14) ����1890(����23)(���݊���9�N) �ʐ�23,000�u (���C��) ���C�Ɛ�2,577m(���[12m) ���H1889(����22) ����1914(�吳3)(���݊���25�N) �ʐ�41,000�u (��O�C��) ���C�Ɠ�2611m(���[39m) ���H1892(����25) ����1921(�吳10)(���݊���29�N) �ʐ�26,000�u (�ʐς́A��������b�㕔�ʐ�) |

|

(���C��) �@���C�Ƃ̒z�����ꂽ�ꏊ�́A�x�Ö��ɂȂ���ŁA�����ɂ͖����]�쑾�Y���q�傪�C��̌��݂{�ɐi��������(1839(�V��10)�N)�A�e����Ȃ��������j������B���A�A���R�ɂ�蒆�������j�����ꂽ���A���ݓ��䂪�ݒu����Ă���B�㗤�͂ł��Ȃ��B (���C��) �@�킪���̊C�m�y�؍H���ɂ��Ă݂�ƁA���[-5m����`�p���݂�1897(����30)�N���H�̏��M�`���ŏ��ł���B�C��C��Ɋւ��ẮA�����̕i����ɂ��Ă��A���̐��[��-1.9m�Ȃ���-3.5m�ł���B���������āA�킪���ɂ�����C��H����K�v�Ƃ���l�H�����݂͑��C�Ƃ�Ƃ���ƌ�����B �܂��A���̋Z�p�������ɂ߂č������̂�����A�C�O��������ڂ���Ă����悤�ŁA�H������1906(����39)�N�ɂ͕č����R��������̏��̈˗����������B���N���{���R�́A�u���{�鍑�C�ƌ��z�V���@�y�i���������v�Ȃ��č����R���Ăɑ��t���Ă���B���{���R�̎����͎c����Ă��Ȃ����̂́A�č������������قɂ́A"A Detailed report of the methods of construction of the artificial islands in Tokyo Bay"�Ƃ��������Ƃ��Ċm�F���邱�Ƃ��ł��A���{�̌��Z�p�������]������Ă���Ƃ����B [�Q�l����] 1�@������r���u�ߑ�y�؈�\�u�����p���C�Ɓv�̌��Z�p-�����ŏ��߂Ă̊C��l�H���̌���-�v(�y�؊w��_���WD2�A2014) 2�@���y��ʏȊ֓��n�������ǁ@�����p���q�H�������u�x�Îs�x�Ñ��C�ƐՒ������v(����26�N��) 3�@����̃z�[���y�[�W�u�O�̊C�Ɓv |

|

�@���C�Ƃ̏ꏊ�́A�ω�����6km�A�x�Ö�����3.5km�̊C��ɂ���A�����p�֓���D���̎�v�q�H�ł���Y�ꐅ���q�H�̓��[�ɐڂ��Ă���(�O�f�}�Q��)�B �܂��A�`��́A��}�̒ʂ荶�E�t��"��"�̎��`�ɂȂ��Ă���B���S���̖C�䂩�琼���̍�����270m�A���̉E����190m�A����65m�ŁA�ʐς́A41,000�u�ƁA�O�C�Ƃ̒��ōő�̋K�͂ł������B�܂��A���̓����ɂ킽�荂���ō�15m���x�̍��䂪�`������A�n���ɉ�������e��ɂȂǂ��u����A�n���ʘH�Ŋe�C�䂪�A������Ă����B ��v�ȑ����Ƃ��ẮA27�Z���`�J�m���C�ɂ��A�������ɖC��1��(2��)�A�����ƉE���ɉB�����C����e2���(�v4��)�z���A15�Z���`�J�m���C2����蓃�C���������[��1��A��������3��z�u�����B(��) �@(��) 1 "15�Z���`�J�m���C"�̐��ʂ���шʒu�ɂ��ẮA�������������Ɍv�S�����ł����Ƃ������������邪(��@�������u�� �@�@�@�@�@�{�z��j�v)�A�O�f[�Q�l����]2�ł́A����̈�\�ɏƂ炵�āA15�Z���`�J�m���C�̈ʒu�ɂ��āA���̂悤�Ȍ��������Ă���B �@�@�@�@2 �����ʼnB�����Ƃ́A�ʏ�͖h��ǂ̒��Ɋi�[���Ă����A�ˌ��̍ۂɍ�����O�֏o���ĉ^�p����^�C�v�̂��̂ł���B �Ȃ��A�֓���k�Ђɂ�蓖�C�Ƃ����Ђ��ꂽ��A�����������15�Z���`�J�m���C3��̂��������̖C��ՂɁA���[�ɂ��������䂪�ړ]�����B����ɑ���E��풆�A�C�R�̍��p�C���ݒu���ꂽ�B�܂��A2008�N�ɂ�"������w�n�k���������C�Ɗϑ��_"�������̐Ղɐݒu���ꂽ�B �@�`���ŐG�ꂽ�悤�ɁA���C�Ƃ͊֓���k�ЂŔ�Ђ��A���͂̌�݂��������A��2������ɂ͘A���R�ɐڎ�����C�������\�����A��݂Ȃǂ̓����{�݂����j���ꂻ�̂܂܂ɕ��u���ꂽ���߁A�O����݂̕����y�����o���i�݁A���S�̂̋K��(����ʐ�)��15%���x�k�������Ƃ����B �@2004�N���_�ł̏͏�̐}�̂悤�ł���A�Ƃ��ɉY�ꐅ���q�H���̓����쑤�̌�ݕ���Ɠy�����o�ɂ�鐅�v���傫�����Ƃ����R�Ƃ��悤�B�����A�����p����Ă���V�����ӂ̖k�������͕����Z�H�����Ȃ��A�����K�ǂ��݂��ꕔ�ł͂��邪��\�Ƃ��Ďc����Ă���B ������ɂ���A���u����Α�^�D���̉�����W����댯������A2006�N�x�����ݐ����H�����s���Ă���B |

|

�@�����H���̐i���݂̏́A��}�̂悤�ɂȂ��Ă���B�����H���ɂ��A���o�����������Y��ɕ�������Ă�����̂́A�������̍��䕔���́A�h��w�����Ղ��琼���̈ꕔ�������c���Ă��Ȃ��B����A�����Ɋւ��ẮA������������1977�N����C��ۈ����w��̖h�Ћ@�ւł���"�C��ЊQ�h�~�Z���^�["�����h���K��Ƃ��ė��p���Ă���A�ŋ߂ł͑S�̂��N���A�����X�����Ƃ��������ɕ��R������Ă���B27�Z���`�J�m���C�̖C��Ղ��S��������Ȃ��Ȃ��Ă���B �@�ȏ�̌��ʁA���̔��j�����ɉ����A�ߔN�̐����H���ɂ��c�闤��{�݂̈�\���X�ɏ��Ȃ��Ȃ����A�\�[���[�p�l���Ȃǂɂ��A���S�̂̌`���ϖe���Ă���B�v�ǂ̈�\�Ƃ��Ă̌�݂�����Ȃ��Ȃ�A�R���N���[�g���̎p�ɕϖe���Ă���̂�����ł���B�@ |

| (�ʐ^�̓N���b�N�Ŋg�債�܂��B) | ||||

| ��݁A�k�V���Ƃ��̎��� | ||||

|  |  | ||

| ��݂Ő������ꂽ���� | ��ݍH���̗l�q | ��� |

|  |  | ||

| �k����݂̏� | �Α���̖k���˒��\�t�� | ���݂̖k�V���O�̌��(�C�ɖʂ��� �ΐς݂̏�ɌÂ��ΐς݂�����A�� ����Ă����R���N���[�g������) |

|  |  | ||

| �k���˒��\ (�R���N���[�g���l�߂̍|�njW�D�� �������� | �V�����k�V���Ə㗤�N���[�Y�D | �V�V���O�́A�C��ЊQ�h�~�Z���^�[ �̏��h���K����� |

|

| ���K������O�̑q�ɂ炵�������� �����̓C�M���X�ς݁A�ꕔ �R���N���[�g�A �����̓A�X�t�@���g |

| ���������̈�\�� | ||||

|  |  | ||

| �����k���̃����K�ς݉������i�� (����114m���̏�t�߂�15�Z���` �J�m���C���������Ă���) | �������猩���������i��(�E)�� �k���̌�ݏ� | �y���ɖ��܂������������� |

|  |  | ||

| ���� (��O15�Z���`�J�m���C���) | ����v���[�g | �O������n�k���ϑ��{�� (15�Z���`�J�m���C���) ��O�͊ϑ������w������ |

|  |  | ||

| ������[�A15cm�J�m���C�C��A ���������ϑ����ՁA�n���ɒe��� | ���� | �v�NJԒn���ʘH�쑤�����̊��I |

|  |  | ||

| ���������쑤�̊��I�̗l�q (����n�k�������̉�) | 15�Z���`�J�m���C���=����̓쑤 | �\�[���[�p�l���̓쉺 (�R���N���[�g�i�ǂŌł߂Ă���) |

| �v�ǒ��S���Ƃ��̎��� | ||||

|  |  | ||

| ���z���p�l��(����̓d��) | ���z���p�l�����̍��p�C���� (�����m�푈���C�R���ݒu) | �v�ǒ��S���̖h��w������]�� |

|  |  | ||

| �h��w������ | ���� (����̊댯�����邱�Ƃ͋֎~) | �N���A�����X���ꂽ�v�Ǔ����� (��O�͊C��ЊQ�h�~�Z���^�[�{��) |

|  |  | ||

| ���ߋ����̍q�H���q�s���� �r�h�s�b�̏��^�R���e�i�D | �����|�ŁE�ɓ��哇�ԂɏA�q ���Ă��铌�C�D�D�̃W�F�b�g�t�H�C�� | ���D�D�̃R���e�i�D QUEZON BRIDGE17,211���� |

|

�E���y��ʏ�(�ό���)�́A2020�N�K���O���l���s�Ґ�4,000���l���̖ڕW���f�����u�ό��r�W���������v���O����2018�v�̒��ŁA�u���͂�����I�{�݁E�C���t���̑�_�Ȍ��J�E�J���v��W�Ԃ��Ă���A���̈�Ƃ��āA���y��ʏ�(�֓��n�������Ǎ`�p��`��)�A���{��s�Ȃǂ́A2019�N8����ړr�ɑ��C�Ƃɏ㗤�ł������c�A�[�̎�����ڎw���Ă���B

�l���̑��@���߂�Ɏ�������㐶�܂�̐���݂̂Ȃ炸�A���{�l�̑��������Ă��̂悤�Ȏ{�݂������p�ɂ���ꂽ���Ƃ�m��Ȃ��̂�����ł��낤�B���̈Ӗ��ŁA���C�Ƃ͂ނ�����{�l�����ƌ����ׂ��A�O���l�ό��̖ړI�n�Ƃ��Ă͋^��ł��낤�B �u�ό��r�W���������v���O����2018�v(�ό��������i�t����c�A����30�N6��)�́A�����炩���B �@���C�Ə㗤�c�A�[�Ɋւ��ẮA2018�N9������3�J���̗\��ŁA���ԗ��s�Ǝ҂Ȃǂɂ��g���C�A���c�A�[�����{���Ă���A10�����{�̃c�A�[�ɎQ�����邱�Ƃ��ł����B���݂ɁA�㗤�ݔ�����������Ă��Ȃ����ƂȂǂ���A����10m����ƃc�A�[�͒��~�ƂȂ�A����܂ł̂Ƃ���㗤�ł����͔̂����Ƃ̂��ƁB �㗤�c�A�[�����̂��߂ɂ́A���������S�m�ۂ��������Ȃ��B���̊ϓ_�ɗ����A�㗤�ݔ��݂̂Ȃ炸�A�v�Ǔ����̌��w�ʘH�Ȃǂ�ē�(����)�ݔ��A�T�C���Ȃǂ̐����ɉ����āA�{�����e�B�A�Ɉˑ����邱�ƂɂȂ낤���A��萅���ȏ�̐����\�͂�L��������X�^�b�t��������K�v������B1�N�ȓ��ɁA���ׂĂ̑Ԑ��𐮂���̂͗e�ՂłȂ��悤�ȋC������B �E�Ƃ���ŁA���C�Ƃ��u���̌R�͓��v�ƌĂԌ���������(���{��s�z�[���y�[�W)�B����̌R�͓��̐����ɂ��₩�肽���̂��낤�B�m���ɁA�������̊C�m�y�؋Z�p�ɂ��킪���ŏ��̐l�H���ł���_�͍����]�����Ă悢�Ǝv�����A������Y�Ə̂���ɂ́A��\�ƌ�����悤�Ȃ��͖̂w�ǎc���Ă��炸�A�ނ���p�Ђł���B�l�H���Ƃ��Ă̈�\�ƌ������݂ɂ��Ă��A�V���ȃR���N���[�g�̌�݂Ŏ��͂������Ă���A�����̊C�ƂƂ͎��Ĕ�Ȃ���̂ɂȂ��Ă��܂��Ă���B�O�l�ό��q�ɂ���A���{�l�����ɂ���A�������Ƃ��Ă̘_���\���͊ȒP�ł͂Ȃ��悤�M����B�w���Ղ̉�������P��C��͂�������Ƃ�����\���ۑ�����Ă���A���C�Ƃ͓���y�Ԃׂ����Ȃ��ƌ��킴��Ȃ��̂ł���B�����A�j�Ր��Ɍ�����Ƃ��Ă��A100�N�ȏ�O�ɁA���̂悤�Ȑl�H�����������������x�̊C�m�y�؋Z�p���A�l�����C�Ɉ͂܂ꂽ�킪���ɂƂ��āA�M�d�ȍ��Y�ƂȂ����Ƃ����Ӗ��ő傫�ȈӖ������邱�Ƃ͊ԈႢ�Ȃ��B |

|

(��O�C�Ƃ̈�\) �@��O�C�Ƃ́A�Y�ꐅ���̐��[39m�Ɛ[���������������̒��ɂ������H���ŁA�������g�ɂ��j���ȂǁA29�N��v�����H�����������A����2�N��̊֓���k�Ђɂ���œI�Ȕ�Q���A�R���N���[�g�\�����͖w�NJC���ɓ]�����A�S�̂̎O���̈ꂪ���v���Ă��܂����B �����A��[���ɒz�����ꂽ��O�C�Ƃ̒z���Z�p�́A�����p�A�N�A���C���؍X�Ðl�H��(���݂ق���)�̐��I����Ƃ���A���̍`�p��l�H���z���Z�p�֎���Z�p�n���ɍ��܂����̂Ƃ���Ă��� ���͕��i�݁A�ÏʂƉ����Ă��܂��A�C��̂����������B���̂��߁A�P���H�����v�悵�����̂́A�C�ƐՂ��i�D�̋���ɂȂ��Ă������߁A���ƊW�҂̔��ɑ����A���̗�����̂�30�N��v���A�H�����s��ꂽ�̂�2000(�����P2)�N����2007�N�ɂ����ĂɂȂ����B�H���͑D���̍q�s���S�̂��߁A���[23m���m�ۂ��ׂ��A�C���ɓ]�������\�����������g����ƂƂ��ɊC�Ƃ̊�b��������������B |

|

�@�����g����ꂽ�\�����́A�啺�ɂƌĂ��d��1,200�g���̋���ȃR���N���[�g�\���������{��s����"���݂�������"�ɁA�T�Ɠ�(565�g��)�A�C��C����(540�g��)�A�ϑ���(907�g��)���A"�ē��s�s�Βn"���ɂ����ĕۑ��E���J����Ă���B ����������`�̂܂܂ł͂Ȃ����̂́A��v�ȕ����ł͂���悤���B80�N�ȏ���C���ɖ�����Ă����ɂ��Ă͂悭�`���Ƃǂ߂Ă���ƌ����悤�B�����g�������́A�K�Ȃǂɂ��R���N���[�g�̉����A�L�k�Ȃǂ̕t����������ꂽ�͂��ł��邪�A�W���ɍۂ��Ă͉��ϒ��������Ă���A�O�ς͒����ԊC���ɒ���ł������Ƃ�Y�ꂳ���Ă��܂����ł���B |

|

���݂��������́A���{��̖����p�`�p�ł���V�`�n��̎Ő��Βn�ŁA�}�E���e���o�C�N��X�P�[�g�{�[�h�Ȃǂ��ł���X�|�[�c�L���ނ���y���߂�e����݂��݂����Ă���B ��O�C�Ƃ̑啺�ɂ́A�Ő��L��̊C���ɓW�����Ă��邪�A���ٗl�Ȋ����ł͂���B�����̃v���[�g�����J�ŗ��Ă��蔻�ǂ��ɂ����B�t�F���X�Ɉ͂܂�A�{������Ă��邪�A�Ǘ��������ɗ��߂A�������A���������w���邱�Ƃ��ł���B �Ȃ��A���̒n��ɂ́A���w�Z��A��^���Ǝ{�݂����n����ق��A�����ی���w���u����Ă���A�C�Ӄj���[�^�E���ƌĂ�Ă���B�������A������ʋ@�ւ̕ւ͗ǂ��Ȃ��B���l�}�s��w�O�w���Ŋ��w�ł��邪�A���w��������܂ł͓k��20�����x������B�o�X��JR���{��w���N�I�_�Ƃ���z�o�X�����邪�A�����ɂ߂ď��Ȃ��A���{��s�̃A�N�Z�X���ɂ��f�ڂ���Ă��Ȃ��B |

| (�摜�̓N���b�N�Ŋg�債�܂�) | ||||

|  |  | ||

| �啺�ɐ���(2004�N���g��) ��29.5m�A����5m�A�d��1,205�g�� | �����C������̑S�i (�C���W�]�f�b�L����) | ������������̑S�i |

|  |  | ||

| ���������p�J�������C�M���X�ς� �̗�������ɂȂ��Ă��� | �������� | ���������㕔 (�R���N���[�g�Ɨ����̐ڍ�����) |

| ![������]��](navyresize200/navy353.jpg) | |

| ���݂��������e���f�b�L�̗l�q | �������ʂɉ�����]�� |

|

�ē��s�s�Βn�́A���{��s�k���̒Ǖl�n��ՊC���̍H�ƒn�тɂ���"�Βn"�ł���B���̒n��̑����̕�������Y�����ԒǕl�H�ꂪ��߂Ă���A���Ђ̗A�o�p��p�u���O�̕������[�h�̕Ћ��Ƃ��������ł���B�Βn�Ƃ������̂ɂ��S�炸�A�Βn�͖w�ǂȂ��A�����p��O�C�ƈ�\�W����̑��A�s���B��Ƃ����h�b�O�����L�ꂪ���邾���ł���B �Ȃ��A�ē��s�s�Βn�̓����ɏ������u������B������́A���̖��̒ʂ�Ɉ͂܂ꂽ�L�R�Βn�ł���(��q)�B ���l�}�s�Ǖl�w����o�X6�����x�A�Ǖl�Ԍɉ��ԁB ��O�C�ƈ�W����́A��1��A�����j���Ɍ��J����Ă���B�Ǘ����������W����̑O�ɒu����Ă���A�p�l����͌^�ɂ�����̂ق��A�R���N���[�g�\�����Ƌ��Ɉ����g����ꂽ�d���\�P�b�g�P�[�u���A�֘A���i�Ȃǂ��W������Ă���B |

| (�摜�̓N���b�N�Ŋg�債�܂�) | ||||

|  |  | ||

| ��O�C�ƓW����Ǘ������� | �������� | �������g����ꂽ���i�ނȂ� |

| (�ϑ���) | ||||

|  |  | ||

| �S�i(6�J���������ϑ����̈��) (�C����(�e���)�ƈ�̍\���̂���) | �ʘH | �ʘH���� |

|  |  | ||

| �~���`�̊ϑ������� | �ϑ������� | �e��ɓ������� |

|  |  | ||

| �e��ɓ��� | ���� | �����C�e�o������p���� |

| (�C��C����) | ||||

|  |  | ||

| �S�i | ���� | ���� |

|  |  | ||

| �C�e�o������p���� | �C�e�o������p�����E�O�̕��� | �����S�i |

| (�T�Ɠ�) | ||||

|  |  | ||

| �S�i | ���ʓ��� (�T�Ɠ��ړ��p���[���̐Ղ��c��) | �����S�i |

|  |  | ||

| �����̒ʘH | �K��ւ̊K�i | �K�ォ�� |

|

(�L�R�Βn) �@�L�R�Βn�𒆐S�Ƃ��邱�̒n��́A���{��C�R�q����A�C�R�q��Z�p���A�Ǖl��s��ƊC�R�q��̈�勒�_�ł������ꏊ�ł���B���{��`��т��S�ĊC�R�{�݂ł���A���{�ꂪ�R�s�ł��������Ƃ����߂Ď�����������B �@�Βn�������璸��̓W�]��Ɏ���U���H�ɉ����āu�C�R�q�˔�v�A�u���ȗ��a���V�n��v�A�u�C�R�b���s�\�ȗ��K�������V��v�����Ă��Ă���B �u�C�R�q�˔�v�́A1937�N�ɉ��{��C�R�q��������Ă����̂ŁA1912(�吳��)�N11�����n�Ǖl�ɂ����ĉ͖�O�g�C�R��т��J�[�`�X������@�Ŕ�s�����̂��鍑�C�R��s�̚���ł���ƋL����Ă���B �\�ȗ��W�̔�͓����B1930(���a5)�N�A���{��C�R�q����C�R��s�\�ȗ��K���i�u�\�ȗ��v�j�̐��x�������������A�����̉��厑�i�͍������w�Z�I���ȏ�ł������B���̌�1937�N�ɂȂ�A�C�R���w�Z�Ɠ����������w�I���ȏ�����厑�i�Ƃ���u�b��v�ƌĂ�鐧�x���������A����ɔ����]�O�̍������w�Z���i�̃R�[�X�́u����v�ƌĂ��悤�ɂȂ����B�u���ȗ��a���V�n��v(1981�N����)�́A�\�ȗ��S�̂̒�����Ƃ݂���B �u�C�R�b���s�\�ȗ��K�������V��v�́A1997�N�Ɍ������ꂽ�B�蕶�ɂ��A�b����K����1937�N9���̑�1������v139,720���̐��N���e�n�̍q����ɓ������A����6,778�������̉ʂāA�C��ɎU�����B(��) �@�@�@�@(��)�b��A����̑��A1940�N�ɂ͉��m������I�����ꂽ����A1943�N����͉��퐶�k�̂����ŒZ���{���҂̉�-���̐��x �@�@�@�@���o�����B�������܂ސ��k�����́A241,463���A�����펀�҂�18,900���Ƃ̒���������(�\�ȗ������كz�[���y�[�W) �@�@�@�@�������ɂ��A�ł��]���҂̑��������̂́A����ŁA7,362����5,454�����펀�����Ƃ����B �Ȃ��A���n�̒n���ɂ�6�J���A����6km�̊C�R�q����n�������m�F����Ă��邪�A���݂͗�����֎~(�߂��������J�\��)�B |

| (�摜�̓N���b�N�Ŋg�債�܂�) | ||||

|  | ![�W�]��](navyresize200/navy380.jpg) | ||

| �L�R�Βn���� | �L�R�Βn�ē��} | �W�]�� |

|  |  | ||

| �C�R�q�˒n�L�O�� | �����ē� | ���ȗ��a���V�n�� |

|

| �C�R�b���s�\�ȗ��K�������V�� |

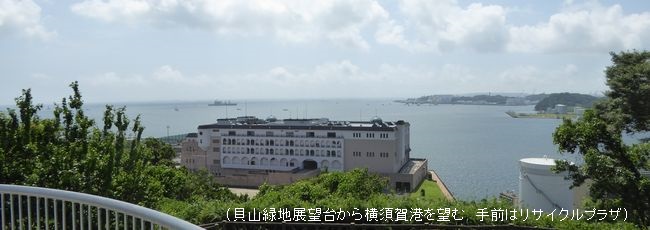

| �@�L�R�Βn�̊C���A���{��`�ɖʂ���ꌩ�z�e���̂悤�Ȍ�����"���T�C�N���v���U<�A�C�N��>"�ł���B�u�e�����T�C�N���@�v�Ɋ�Â����ʎ��W�ɑΉ����鍑���ő�K�͂̎{�݂��������B |

| ���y�[�W�̃g�b�v�� |

|

|