| 新型コロナウィルス感染症を巡って |

新型コロナウィルス感染と東京一極集中 |

|

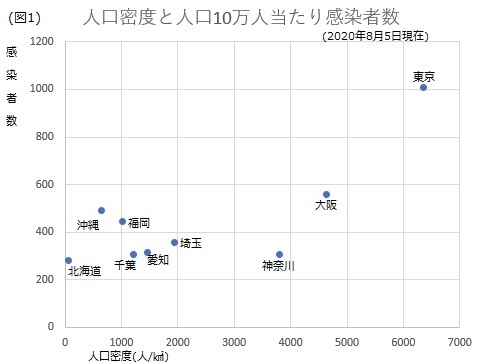

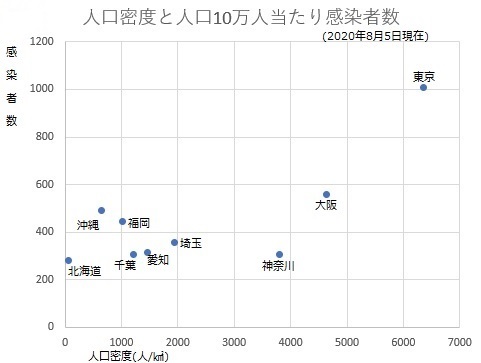

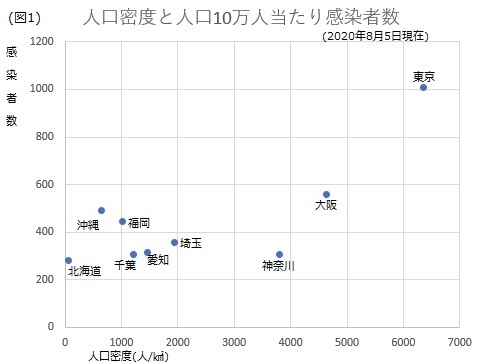

2020年3月中旬頃からの国内における新型コロナウィルスによる感染症の流行拡大は、武漢由来の欧州系統のウィルスによるもので、政府の緊急事態宣言発出による都道府県を越えた移動自粛などの措置により、5月には収束に向かい、緊急事態宣言もやや前のめりの感はあったものの同25日に全面解除された。 ただ。ウィルスが根絶されたわけでは勿論なく、国立感染症研究所によれば、6月中旬東京に潜んでいたウィルスの中から新しいタイプの遺伝子配列を有するウィルスが現れたという。前のめりの自粛緩和が影響しているかどうかは分りようがないが、7月入り後東京から急速に全国へ拡大しており、その勢いは、政府の緊急事態宣言が出された頃を上回り、流行は明らかに新しい局面を迎えているように窺われる。ただ、現在の感染の拡大は世上言われる"第二波"ではなかろう。第一波から派生した1.5波のようなものと考える。 さて、都道府県別の感染者数が毎日報道されており、今や国民的関心事となっているが、緊急事態宣言が出た頃から筆者の最も気になっていたのが東京の感染者数が突出していることである。これは、明らかに東京一極集中の弊害が現れているものと捉えざるを得ないと思い、データをフォローするとともに、社会一般にそのような問題意識が起こるか、関心を持っていたところである。 その後、新聞や一部の学者等から東京一極集中の問題が提起されるようになり、政府においても、"骨太の方針"に謳われるようになった(何とも馴染めないネーミングだが、正式には経済財政運営と改革の基本方針2020、2020年7月17日閣議決定)。 この基本方針の第3章2(1)"東京一極集中型から多角連携型の国づくりへ"という部分であるが、元来この種の閣議決定文書は、各省の政策を羅列するものになり易く、今回もその印象は免れ難い。本気で東京一極集中を止めたいのならば、これまでの地方分散政策の反省を踏まえたトリガーとなる強力な政策が必要なのであるが、ここからはそのような発想は全く見られない。 この点については、前回の省庁再編による政府の政策立案能力の低下・劣化が影響していると思われるので付言しておきたい。すなわち、以前であれば、この部分の政策立案を然るべき審議会等に諮問し、長期的な観点から審議を重ねた上、政策の具体化を図ることになったに違いないのである。因みに、長期の経済政策でも全く同じである。この分野では、"国民所得倍増計画"(1960年12月閣議決定)がよく知られているが、当時のような高度成長期よりも、少子高齢化の中で、生産性の低迷、巨額の財政赤字など、国民経済の多くの分野に困難な課題を抱えた今日こそ、整合的なマクロフレームを伴う我が国経済社会の長期展望やその実現のための施策を国民に示すのが政府の不可欠の役割である。それにも拘わらず、政府機構からその機能を廃止したのであり、結果としてその場の短期的な施策に終始するしかなくなったのが現状なのである。勢い、総理周辺の思い付き的な施策を十分検討することもなく実施することになるのであって、その典型的な失敗例がマスクの配布であり、これはもう滑稽としか評しようがない。結果、総理は国民の前に姿を見せなくなったのてあり、内閣支持率のスパイラル的な低下を招く可能性もあろう。その前に何らかの手は打つであろうが。有力な野党や政敵も存在しないし。 長期的視野に基づく政策立案の必要性については、政府筋のみならずエコノミストなどにも関心が持たれていないのは不思議であるが、新自由主義経済学の影響なのであろう。 以上のように見てくると、今回の東京一極集中の問題も、感染症流行が収束した暁には、現在起きているテレワークその他の実体面での分散志向がどの程度定着するかにもよるが、棚上げされてしまう可能性は否定できまい。一極集中の是正を説く識者からも、そのための具体的な方策の提案は見かけない。 さて、東京一極集中との関係を見るために、ここでは人口10万人当たりの累計感染者数と人口密度の関係を見てみた。 図1は、8月上旬現在の状況であるが、東京の特異性が明らかであろう。人口密度を一極集中の代理指標と考えると、人口密度が5,000人/km2を超えたどこかが変曲点となり、一極集中のマイナス効果が急拡大する、と読むことができるのではないか。 |

|

| 10万人当たり感染者数は、札幌医科大学医学部 附属フロンティア医学研究所 ゲノム医科学部門の分析による https://web.sapmed.ac.jp/canmol/coronavirus/japan.html 人口密度は、2019年10月1日推計人口ベースで"都道府県市町村データと雑学で遊ぼう"https://uub.jp/による |

|

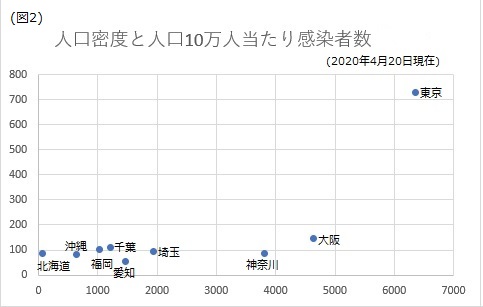

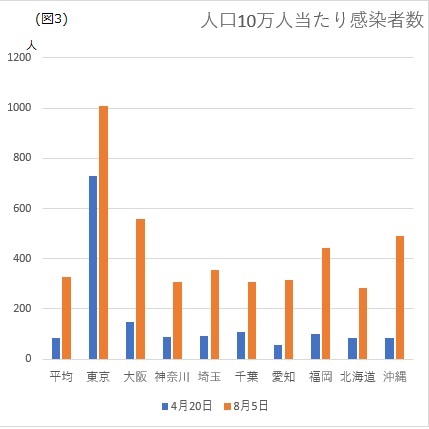

次に、同様の関係を4月20日のデータで見ると図2のようになっている。 図1と比べると、東京の突出がシャープに表れていることが観察できる。図2から図1への変化は、東京が突出した状態を保ちつつ、東京から地方へ感染が拡散した結果であることを読み取ることができよう。 その様子は、人口10万人当たり感染者数の変化を示した図3に明らかである。沖縄や福岡、大阪、愛知といった地方の大都市あるいは中核都市を擁する府県の増加が特に顕著である。それらの都市から周辺へ滲み出し的に感染が広がっていくのかもしれない。大規模な歓楽街の存在が影響しているのであろうか。那覇の歓楽街には、自粛を迫られた東京の歓楽街から多くの関係者が乗り込んでいる、との報道もあった。医療崩壊の事態が憂慮される。米軍基地から拡散した可能性もあろう。沖縄にとっては甚だ迷惑な話であろう。(2020.08.10) |

|

| 出所は、図1に同じ |

|

| 10万人当たり感染者数は、札幌医科大学医学部 附属フロンティア医学研究所 ゲノム医科学部門の分析による https://web.sapmed.ac.jp/canmol/coronavirus/japan.html |

| ▲ページのトップへ |

|

新型コロナウィルス感染と東京一極集中 その2 |

|

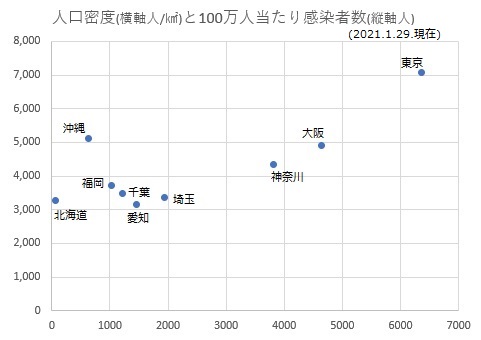

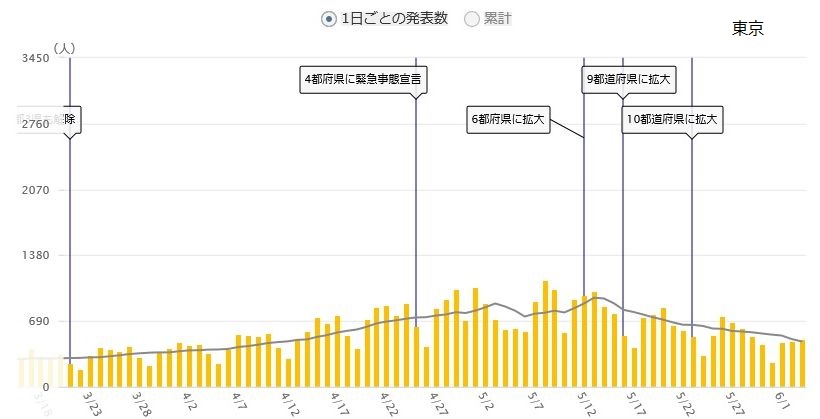

2020年8月10日付の前回報告では、国内における新型コロナウィルスによる感染症の流行は、5月

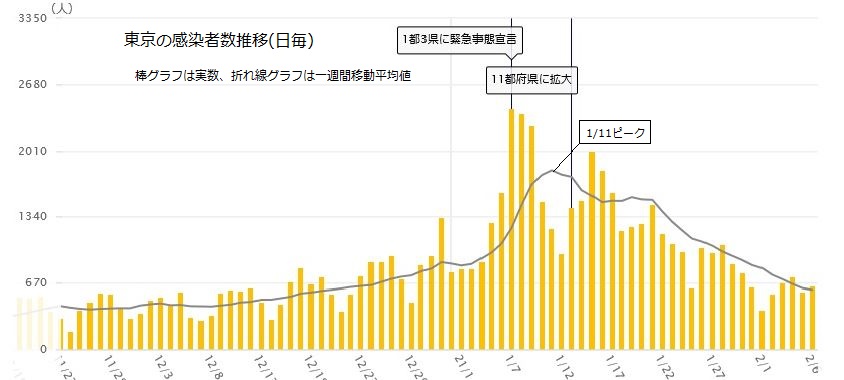

25日の緊急事態宣言全面解除後しばらくは落ち着きを見せていたものの、7月入り後東京から急速に全国へ拡大しており、その勢いは、前回を上回り、流行は明らかに新しい局面を迎えているように窺われると指摘した。その際、5月下旬の解除は、やや前のめりの感がある、との印象も述べていたところであるが、その後の推移をみると、"やはり"という感は免れ難かろう。 第2波と呼ばれているこの夏の流行は、9月以降低下の動きを見せていたが、流行根絶に向けた施策がとられることはなく、政策スタンスとしてはむしろ景気面への配慮が優先され、流行阻止の施策は事実上放置されてきた。 そして、11月上旬から恐れていたことが現実のものとなり、いわゆる第3波と呼ばれる感染爆発に突入したにもかかわらず、"勝負の3週間"といった行動自粛要請の掛け声にとどまり、それが空振りに終わっても、クリスマスや年末の街の殷賑を放置した結果、1月7日に至り、ようやく三大都市圏と福岡を対象とする緊急事態宣言が発出され、1か月の当初期限が更に1か月延長された、というのが現状である。 今回も、東京の感染者数.突出と東京一極集中という視点から簡単な所感を述べたい。 下図は、NHKのホームページ「新型コロナウィルス」特設サイトに掲載されている「都道府県ごとの感染者数の推移」のうち、現在のいわゆる第3波の流行拡大期の状況を示している。なお、縦軸の感染者数のスケールが異なるのでご注意されたい。 (1) 日毎の変動をならしてみるためには、一週間移動平均を示す折れ線グラフで観察するのが適当である。それによると、東京における今回の流行(新規感染者数)は、1月7日の緊急事態宣言発出後間もない1月11日にはピークを付けており、減少局面に入るに際し、緊急事態宣言は何の効果もなかった、すなわち、よく指摘されているように、政策発動が遅すぎた、ということはこの図からも明白であろう。無論、その後の減少スピードを上げる効果はあったとみられるが、政策がもっと早ければ、ピークを相当抑えることができたはずである。この間、医療体制への影響は、ウィルス感染者への対応困難の増大に加え、他の救急医療への対応困難や、何よりも医療従事者への著しい負荷など、甚だ大きいものがあったわけで、政策発動が早くなされていればこれらの影響を相当程度抑えられたに違いない。 そもそも、いわゆるコロナ禍の経済への影響は、経済の内生的要因によるものではないのであるから、その収束が早いほど経済の回復も早い筋合いのところ、目先の影響のみを近視眼的にとらえ政策発動を遅らせ、結果として国民生活への影響を増幅させることになった政府の責任は大きいと言えよう。 |

|

| NHKホームページ"「新型コロナウィルス」特設サイト"、「都道府県ごとの感染者数の推移」による。 |

|

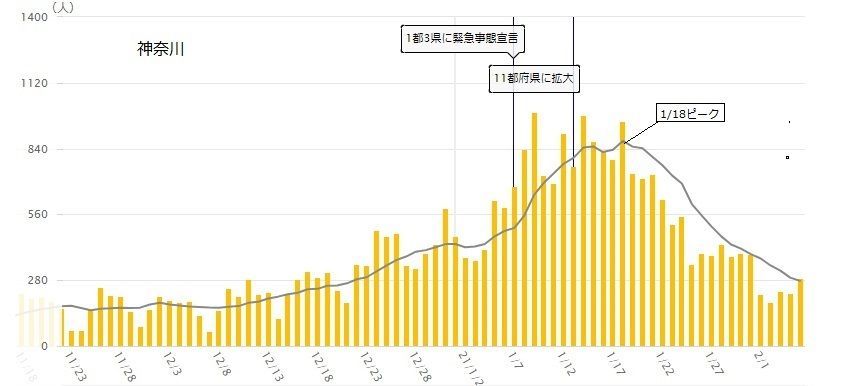

(2) 次に、神奈川の図を見ると、今次流行のピークは1月18日、すなわち、東京のピークの1週間後となっている。同様の観察を埼玉、千葉について行うと、神奈川よりさらに数日後にピークを付けていることが分かる。 すなわち、政府の分科会では、東京圏等の大都市圏から地方への流行の"染み出し"、という認識を示しているが、東京圏の内部においては、東京における流行が先行し、神奈川、埼玉、千葉へ染み出している、という理解にならざるを得ないのである。前回示した人口密度を一極集中の代理指標とする発生者状況の図は、現在でも大きく変わることはなく、何としても東京の流行を抑え込むことが喫緊の課題である。(注) (注)東京圏1都3県における2021年1月7日現在の累計感染者数(NHK調)は、東京103,845人、神奈川42,280人、 埼玉26,709人、千葉23,721人となっている。一方、3県から東京への昼間流入人口は(2015年国勢調査、東京 都調)、神奈川から1,068千人/日、埼玉から936千人/日、千葉から716千人/日となっており、東京へ行く人数 の多さと感染者数が明らかにパラレルな関係となっていることは一つの傍証となろう。 (3) 菅総理が、官房長官時代に、新型コロナの問題は、東京問題だ、という意味の発言をし、筆者など全くその通り、と思ったのであるが、小池都知事はこの発言に猛反発した。都知事は事の重大性と本質を全く弁えないと言わざるを得まい。その後も、都知事は、一都三県は一体であり、共同歩調をとるべきだなどと言う姿勢であるが、もちろん協力して対処すべき場面も少なくないとしても、3県知事を従えた記者会見などを見ると、国の責任を印象付けようとする一流のパフォーマンスに見え、基本的に東京が流行を抑え込まなければならない東京問題であることを意識的に看過しているように思われる。また、今回の感染爆発を前にして、国が緊急事態を宣言するのが先だ、といった理屈で、他県では独自に行われている飲食店等の自粛要請を行わなかった点は、やはり東京の重要性を看過していると言わざるを得ず、実は都民の方は見ていない、という印象を禁じ得ない。政治家としての思惑や確執をこのような場面に持ち込んでいるとしたら、甚だ遺憾である。(2021.02.08) |

|

| NHKホームページ"「新型コロナウィルス」特設サイト"、「都道府県ごとの感染者数の推移」による。 |

|

| 100万人当たり感染者数は、札幌医科大学医学部 附属フロンティア医学研究所 ゲノム医科学部門の分析による https://web.sapmed.ac.jp/canmol/coronavirus/japan.html 人口密度は、2019年10月1日推計人口ベースで"都道府県市町村データと雑学で遊ぼう"https://uub.jp/による |

|

| 出所は、前図に同じ |

| ▲ページのトップへ |

新型コロナウィルス感染症流行のいわゆる"第4波" |

|

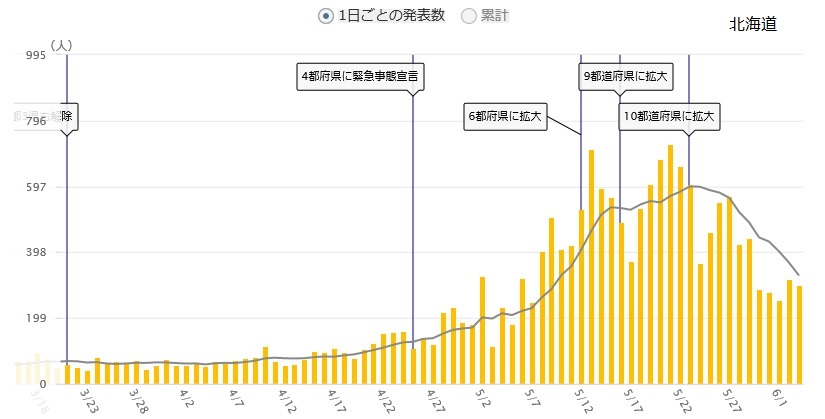

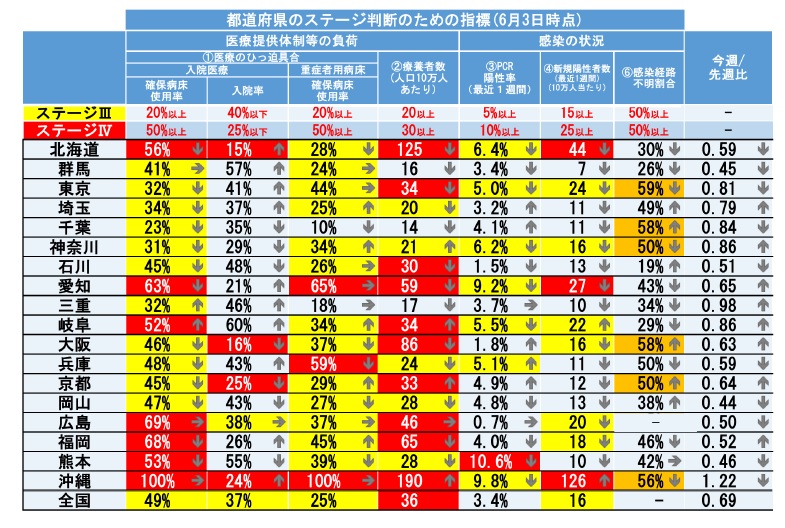

2021年6月上旬の現在、国内における新型コロナウィルスによる感染症は、依然として猛威を振るっており、世上"第4波"と呼ばれる流行の真っただ中にある。

前回報告で述べたいわゆる第3波対策として、1月7日に1都3県に発出された緊急事態宣言は、その後11都府県に拡大され、最終的に全都府県で解除されたのは3月21日になってである。 しかしながら、その後流行が減衰することはなく、むしろ増加基調を辿ってきたことから、ゴールデンウィークに おける人出の増加を起因とする感染爆発を防ぐべく、東京並びに、急激に感染者の増大している大阪と兵庫、京都の4都府県を対象として4月25日に再び緊急事態宣言が発出された。一方、ゴールデンウィークの後も、各地で感染者は増大し続けたことから、5月12日に愛知、福岡が、同16日に北海道、岡山、広島が、そして5月23日には沖縄が追加されるに至った(期限は全都道府県6月20日)。今回の流行は、全国的な広がりをみていると同時に、その速度においてこれまでを凌駕しているのが特徴で、それには海外で問題になっていた変異株がいよいよ日本に上陸し、急速に従来株にとって代わりつつあることが大きな要因とされている。 さて、これまでの第1波から第3波までの推移を見てみると、流行の拡大→緊急事態宣言等による行動自粛等の規制実施→感染数の低下傾向、経済への配慮等による緩和→規制の効果が必ずしも十分でなく再び感染の増加(リバウンド)→再び規制措置の実施、ということの繰り返しによる波であるよう考えられる。言い換えれば、第3次迄は人為的・政策的な変動という面が大きいのであって、全体を第1波ないし第一次の流行局面と捉えるのが適当なように思われる。そして、変異株が優勢になった流行という今次の流行は、これまでの3波の連続として捉えるのではなく、新たな流行の波の局面として捉えるべきではないかと思うのである。本稿の表題を敢えて「いわゆる"第4波"」としたのはそのような意味合いからである。 |

|

| NHKホームページ"「新型コロナウィルス」特設サイトによる。 |

|

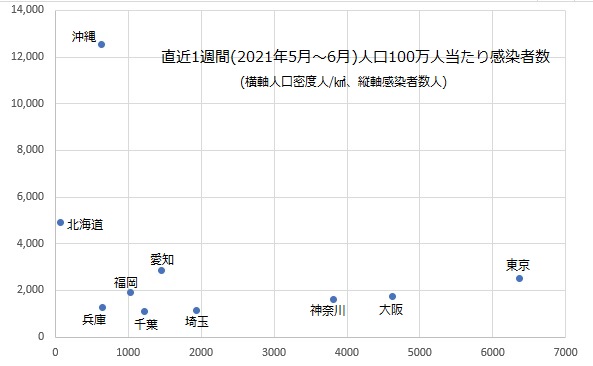

今次の流行において、北海道と沖縄が、とりわけ厳しい状況にあり、特に沖縄は終息の目途は全く立たない状況にある。以下は、直近1週間の累積感染者数上位10都道府県の人口100万人当たり感染者数と人口密度を対比したものである。 特に沖縄が異常な状態にあることがよく分かる。 |

|

| 100万人当たり感染者数は、札幌医科大学医学部 附属フロンティア医学研究所 ゲノム医科学部門の分析による https://web.sapmed.ac.jp/canmol/coronavirus/japan.html 人口密度は、2020年10月1日推計人口ベースで"都道府県市町村データと雑学で遊ぼう"https://uub.jp/による |

|

そこで、沖縄、北海道における今回のいわゆる第4波の感染者数の動きを時系列的に見てみよう(下図参照。NHKのホームページによる)。東京都と他県の縦軸(人数)のスケールが大きく異なることに留意。 この図から明らかなように、両県ともゴールデンウィーク後から、感染者が急激に増加していることが理解できよう。すなわち、政府が緊急事態宣言を出してゴールデンウィーク中の外出自粛を求めたものの、混雑する都心でなく、遠くへ行けばよいと考えたのであろう、海外旅行は不可能な中、修学旅行を含め、東京などから沖縄、北海道への観光客が激増したことが両県の感染者激増の大きな原因であることは間違いない。それにもかかわらずである、この間東京都知事は、"東京へ来ないでください"との呼びかけをしていたのには"何とピント外れの、自己中心的な発言か"と、驚き呆れたものである(その後、"東京から出ないでください"を加えたが)。神奈川湘南地区在住の者としては、あの国道134号の大渋滞を思い出した次第である。久しぶりに覗いた先日の鎌倉小町通は、平日ながら相当の混雑であったことも付け加えておこう。 また、下図の折れ線グラフで示された7日間移動平均線で明瞭なように、東京と北海道は高水準ながら下向き傾向なのに対し沖縄はなお横ばい状況にある。さらに、沖縄における医療は崩壊状態に近い。すなわち、内閣官房のホームページによれば、6月3日現在の沖縄のコロナ対応の病床使用率、重傷者用使用率ともに100%でいずれも断トツの1位である(末尾の表)。報道によれば、石垣など先島では本島よりさらに厳しい所があるという。 なお、沖縄の感染者が高水準で続いていることの理由としては、飲食店に対する酒類提供自粛が徹底しきれていなかったことや、大家族の集まりもみられることが挙げられる。一般的背景としては、人口密度の高さ(那覇市の人口密度は、横浜と名古屋の中間に位置する)、若者の割合が高く(逆に人口の高齢化率は全国最低)かつ若者の感染率が高いという同県の事情に加え、約5万人を数える米軍基地内の居住者の感染率が、県民の感染率を大幅に上回っているようであり、その影響も看過できないものがあるとの指摘も行われているが、それらは今回の感染爆発の直接的な説明にはなるまい。 (2021.6.6) |

|

| NHKホームページ"「新型コロナウィルス」特設サイト"、「都道府県ごとの感染者数の推移」による。 |

|

| NHKホームページ"「新型コロナウィルス」特設サイト"、「都道府県ごとの感染者数の推移」による。 |

|

| NHKホームページ"「新型コロナウィルス」特設サイト"、「都道府県ごとの感染者数の推移」による。 |

|

| 内閣官房のホームページによるhttps://corona.go.jp/emergency/ |

| ▲ページのトップへ |

|

新型コロナウィルス感染症の現況〜流行は収束過程に |

|

2023年5月8日に、新型コロナウィルスの感染法上の位置づけがインフルエンザ並みの5類に引き下げられ、我が国の経済社会の活動は、正常化の動きを強めている。日本経済はほぼコロナ前の水準を回復し、今後もサービス消費の拡大、インバウンドの持ち直しなどにより、回復が続くものと見込まれている。 とはいえ、専門家からは、既に第9波の流行に入っているとの見解も示されている通り、感染者の増大傾向もみられる。これから夏を迎えるに際し、昨年夏の第7波の感染拡大は記憶に新しい所であり、油断のできる状況ではないと考えるべきであろう。 筆者は、2020年の新型コロナウィルスによる感染症の流行開始当初から、感染症統計をフォローしてきたが、その際着目したのは、人口密度と単位人口当たりの感染集中の関係であった。すなわち、流行開始当初から、人口単位当たり感染者数は、東京都のそれが他府県に比してとび抜け大きく、人口密度の大きさと強い関係にあると観察されたのである。人口密度と感染集中の関係については、その後の海外の研究でも、人口密度がある閾値を超えると感染が増大するといった報告がなされているようだ。下の図1に明白な通り、筆者の観察では、その閾値は1平方キロメートル当たりの人口密度5000人ないし6000人とみられ、6000人を超える東京においてまず感染爆発が惹起された、と結論したわけである。言い換えれば、東京における一極集中現象も閾値を超えている危険な状況にある、という認識が基本的に重要なのであり、当初そのような論調も一部見られたが、人口の東京回帰もまた始まったようである。 |

|

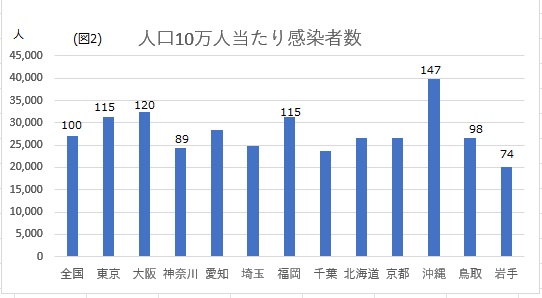

| 感染者の悉皆調査は去る5月8日が最後であるが、同日現在の人口10万人当たり感染者数を都道府県別に見ると、第8波までの流行の繰り返しにより、流行は逐次地方へ及んだ結果、全国を100として、東京が115となっており、感染率は平準化に向かっていることが窺える。現在も流行が続いている沖縄が147と突出しているのは気がかりではあるが、今後新たに強力な感染力を持つウィルスが出現しない限り、全体としては流行は収束に向かっているとみてよいのではないかと思われる。(2023.7.12) |

|

| ▲ページのトップへ |

|

|