| 鎌倉の著名建築物 |

| 鎌倉文学館 (旧前田邸) | 旧華頂宮邸 | 旧吉屋信子邸 | 旧川喜多別邸(和辻哲郎邸) |

| 旧大佛次郎茶亭 | 旧里見邸 | 鎌倉歴史文化交流館 (旧赤尾邸) | 扇湖山荘 |

| 古我邸 | 一条景観山荘 | 旧村上邸 | 旧山本条太郎別荘 |

| 鎌倉文学館 (旧前田邸) |

| ・「鎌倉文学館」は、1985年に開設された鎌倉ゆかりの文学者に関する資料の収集、展示を行う市営の施設である。広大な庭園を有するこの洋館は、一時は佐藤栄作首相が別荘として利用していたこともある旧前田家別荘で、1983年に鎌倉市へ寄贈された。この地には、1890(明治23)年頃前田家第15代当主が和風建築の別邸を建てたのを嚆矢とし、火災、地震などで何回か建て替えた後、1936年に第16代当主が現在の洋館を建てたものである。 敷地面積30,052.87㎡、建物は3階建、延床面積1,411.65㎡。2000年国の登録有形文化財となる。 庭園の一角を占めるバラ園はよく知られており、春、秋のバラ祭りの頃は、バラ見学で賑わいをみせる。170種類、200株のバラが植えられている。 なお、文学館内部は完全撮影禁止である。 |

| (写真はクリックで拡大します。) | ||||

|  |  | ||

| 邸内通路 | 長楽寺跡の碑(注) | 文学館入口 |

| (注)北条政子が頼朝の菩提を弔うため、この地に長楽寺を建立したと伝えられている。1333年の新田義貞の鎌倉攻めにより、灰燼に帰す。その後、市内大町の安養院長楽寺に引き継がれたとされている。安養院は、政子の法名。 |

|  |  | ||

| 芝生広場から見た全景 | ブロンズ像「遠望」 (高田博厚作、1981) | 文学館玄関手前から |

|  |  | ||

| 鎌倉文学館玄関 | 玄関プレート「長楽山荘」 | テラスから相模湾を望む |

|  |  | ||

| ステンドグラス | 玄関前のレトロな照明 | テラスの照明 |

|  | |

| 大ツツジ(5月上旬) | 市内扇ガ谷の里見弴旧宅の椿を移植した もの。小説「椿」に出てくるのはこの椿。 |

| ▲ページのトップへ |

| 旧華頂宮邸 |

|

伏見宮(現在の皇室に連なる北朝の旧宮家)の分家にあたる旧皇族、侯爵・海軍大佐華頂博信が1929年に建てたハーフティンバースタイルの洋館で、神奈川県内にて鎌倉文学館に次ぐ規模の建築物である。木造3階建、延床面積577.79㎡。ただし、設計者などは不明。華頂宮が住居としたのは数年のみで、その後たびたび所有者が変わり、1996年に鎌倉市が取得した。従って、内部の雰囲気などは華頂宮時代のものとは乖離しているかもしれない。2006(平成18)年に国の登録有形文化財(建造物)に指定されている。 敷地は約4500㎡で、フランス式庭園が設えられており、そう多くはないが、バラが植えられている。また、敷地内には、1971年に当時の持ち主が東京・上大崎から移築した茶室「旧松崎邸和館」がある。 庭園は、週5日、建物は例年年2回、4月と10月に公開している。鶴岡八幡宮の東、浄明寺地区の報国寺先にある。 2018年10月の公開日に久しぶりに出かけてみたが、以前に比べて見学者が激増しているのに驚いた。最近、テレビドラマのロケでよく使われていることによるらしく、市外の見学客も多いようだ。鎌倉市は、市民向けの広報誌とホームページに公開を告知しているが、インターネットで情報を得ているのであろう。 |

| (写真はクリックで拡大します。) | ||||

|  |  | ||

| 正面 | 玄関 | 玄関ホール横の階段 |

|  |  | ||

| 1階洋室 | 2階洋室 | 同左 |

|  |  | ||

| 2階洋室 | 2階和室 | 同左 |

|  |  | ||

| 階段室 | 1階庭園側洋室 | 同左 |

|  |  | ||

| 1階サンルーム | 1階大理石のマントルピース | 庭園側半円形のバルコニーと噴水 |

旧松崎邸ハクモクレン |

同左 |

窓の鉢植え |

黄アヤメ |

バラ |

バラ |

| ▲ページのトップへ |

| 旧吉屋信子邸 |

|

吉屋信子(1896~1973)が1962(昭和37)年から住んだ長谷の邸宅で、既存住宅を数寄屋建築建築の第一人者吉田五十九の手によって改築した、木造平屋建の建物である。和風建築にモダンなセンスが取り入れられた、すっきりしたという好印象を持った。 故人の遺志により鎌倉市に寄贈され、1974年に市民の学習施設・吉屋信子記念館として、開館した。鎌倉文学館に近い閑静な住宅街の中にある。 2017年に、国の登録有形文化財として登録された。 |

| (写真はクリックで拡大します。) | ||||

|  |  | ||

| 旧吉屋邸入口 | 吉屋信子記念館(旧宅) | 庭園から |

|  |  | ||

| 旧吉屋邸玄関 | 玄関ホール | 応接間 |

|  |  | ||

| 和室 (天井板と棹縁が平行になっている) | 同左 | 望月春江画全集表紙絵 (昭和10年新潮社版) |

|  | |

| 書斎 (障子下1/4が雪見障子になっている) | 寝室 (船底天井で照明がない) |

庭園 |

庭園 |

庭園 |

裏庭 |

八重桜 |

楓 |

柏 |

柏 |

柏(雄花) |

ツツジ |

| ▲ページのトップへ |

| 旧大佛次郎茶亭 |

| 大佛次郎(1897~1973)は、横浜の出身であるが、1921年から鎌倉に住んでいた。この茶亭は、1952年に自宅近くの茅葺木造平屋建ての家屋(1919年頃築)を購入したもので、書斎、茶亭として利用し、文士仲間の交流の場になっていた(延床面積94㎡)。 敷地は、約1,000㎡あり、全体が樹木に覆われている。建物南側の庭園には、大佛自慢の枝垂桜があり、この下で宴が開かれていたという。 現在も個人住宅( 野尻邸)であり、週末は高級和カフェ「大佛茶廊」として運営している。従って、一般の見学はできない。 公益財団法人鎌倉風致保存会の協力により、毎年4月、および10月の上旬に各1日のみ公開され、庭園から和室2室を見学することができる。鎌倉市の景観重要建造物に指定されている。 「大佛茶廊」のホームページはこちら。 |

| (写真はクリックで拡大します。) | ||||

|  |  | ||

| 旧大佛次郎茶亭正面(「大佛茶廊」 営業中で景観重要建築物の銘板の 下にメニューを表示) | 正門内側から見た大佛次郎茶亭 | 庭園側全景 |

|  |  | ||

| 大佛次郎茶亭西側外観 | 春の大佛次郎茶亭 | 枝垂れ桜 |

|  |  | ||

| 東の間 | 同左床の間 | 西の間 |

|  |  | ||

| 西の間床の間 | 同左展示 (愛好していた猫の置物が見える) | 西の間縁側・網代天井の庇 |

| ▲ページのトップへ |

| 旧川喜多別邸(和辻哲郎邸) |

|

昭和初期から、我が国へ欧米

映画を導入する事業を行ってきた国際的映画人、川喜多長政・かしこ夫妻旧邸の一角にある別邸で、1961年に東京練馬の旧和辻哲郎邸を移築したもの。 和辻哲郎(1889~1960)は、1938年に神奈川県の大山麓所在の江戸時代後期の古民家(木造平屋建桟瓦葺約146㎡)を練馬に移築し、自宅として使用していた。 川喜多夫妻は、来日した著名な外国人俳優等を日本情緒のあるこの別邸でもてなしたという。 旧川喜多邸は、1994年に鎌倉市に寄贈された後、長期間にわたりそのままになっていたが、母屋跡に2010年4月、鎌倉市営「川喜多映画記念館」が開館し、敷地内の小高い場所にある別邸も年2回ではあるが、各2日だけ公開されることになった。ただし、入れるのは土間まで。なお、当別邸は景観法に基づく「景観重要建築物」に指定されている。 アラン・ドロンはじめ、来訪した外国人俳優等との交流の様子は、映画記念館の情報資料室に展示されている。鎌倉川喜多映画記念館のホームページはこちら。 |

|  |  | ||

| 記念館庭園から見た全景 | 全景 | 正面(右端が土間入口) |

|  |  | ||

| 縁側 | 土間 | 土間の出窓 |

|  |  | ||

| 土間から居間を望む | 居間(畳の上に応接セットを置き 外国人俳優等をもてなした) | 書斎 (書棚は和辻が使っていたもの) |

| ▲ページのトップへ |

| 旧里見邸 |

|

いわゆる鎌倉文士の代表的存在だった里見弴が、戦前建てた住居である。 里見の父親の別荘が鎌倉由比ガ浜にあったことから、鎌倉に馴染みがあり、関東大震災後の1924(大正13)年に、鶴岡八幡宮裏手の西御門と呼ばれる地域の谷戸奥に洋館を建て、東京四谷から転居した ものである。その後、1926年に洋館に隣接して茅葺の和風別棟 を加えた。 設計は里見自身が手掛けたという。里見は、東京帝大英文科に学んだが、中途退学し、バーナード・リーチにエッチングを学んだというから、工芸的な面で器用な才能を持っていたのであろう。他の里見の住居や将棋の大山名人、横山隆一の別荘なども設計したという。 洋館は、銅板瓦棒葺き木造2階建て195.47㎡で、六角形の窓、階段手摺り、サンルームの形状などに、帝国ホテルの設計で知られるフランク・ロイド・ライトの影響を受けているとされている。 和風別棟は、高床式の書斎・茶室になっており(約49㎡)、洋館の階段踊り場レベルから渡り廊下で接続している。施工は、京都の棟梁が行った。 里見は、1936年に、市内雪ノ下に転居した。その後所有者は変わり、戦後は米軍に接収されたりしたが、1963(昭和38)年以降は現在の石川氏が所有している。なお、里見は1953年に扇が谷へ転居し、その地で亡くなった。 2007(平成19)年以降は、設計事務所studio eccaが借り受け、一部を事務所として使うとともに、"スタジオ・サローネ"として、イベント企画、貸しスペースとして運用している。ウェディングパーティーとしての利用も提案している。また、一般には毎週月曜日のみ、洋館1階の一部と和風別棟を公開している。スタジオ・サローネの収益の一部は建物の維持管理に充てられるという。鎌倉市の景観重要建築物に指定されている。 "スタジオ・サローネ"のホームページはこちら。詳しい建築紹介も掲載されている。 |

| (写真はクリックで拡大します) | ||||

| 外観 | ||||

|  |  | ||

| 旧里見邸(石川邸)正門 | 和風別棟全景(庭から) | 同左(右上洋館2階部分) |

| 洋館 | ||||

|  |  | ||

| 玄関ホール(玄関のアルコーブを 斜めに切ってあるのはライトの影響) | 玄関ロビー | 同左 |

|  |  | ||

| 応接室 (什器類は里見時代のまま) | 同左 | サンルーム |

|  |  | ||

| 応接室からサンルームを望む | 階段途中から廊下方向と右応接室 | 廊下の各部屋からの呼び出し板 (女中部屋前) |

| 和風別棟 | ||||

|  |  | ||

| 和風別棟への渡り廊下 | 和室前の廊下 | 和室(4畳半切) (中央に炉が切ってある) |

|  |  | ||

| 和室(4畳半切) | 茶室隣の3畳間(通常水屋の場所) (水屋は、渡り廊下の先にある) | 庭の日時計の台 (里見は日時計に凝っていたらしい) |

| ▲ページのトップへ |

| 鎌倉歴史文化交流館 (旧赤尾邸 Kamakura H ouse) |

|

・鎌倉歴史文化交流館は、鎌倉市が「鎌倉の歴史的遺産・文化的遺産を学び、体験し、交流できる場」(鎌倉市ホームページ)として、2017年に開設した施設である。 場所は、鎌倉駅西口から7~8分の無量寺谷(むりょうじがやつ)である。ここは鎌倉時代には有力な御家人安達氏の館や無量寿院という寺院があったとされ、江戸時代には刀工正宗の子孫の屋敷があった。 大正期になり、三菱財閥第4代当主岩崎小弥太が別荘を構えていたが、戦後は旺文社創業者で、日本教育テレビ(現テレビ朝日)などの創業にも携わった実業家赤尾好夫(1907~1985)の所有となった。 交流館の建物は、"Kamakura House"と呼ばれていた赤尾家の個人邸宅を、所有者センチュリー文化財団が、2013年に鎌倉市へ寄贈したものである。2004年に英国の著名な建築家ノーマン・フォスターの事務所の設計により建設されたこの邸宅は、鉄筋コンクリート造りの2棟からなり、鎌倉屈指の高級住宅街であるこの地域でもひと際目立つ邸宅であった。 ・当館は、当初鎌倉の世界遺産登録時のガイダンス施設とすべく取得したものの、世界遺産登録が不調に終わったため、急遽計画を変更し、"博物館ではない博物施設"として開館したものである。 鎌倉市が有する、一般に公開される機会のなかった所蔵品を公開する場として、また、市内には鎌倉の歴史を知る施設はないため、それなりの意義はあるとしても、現状は、建物が驚くほど立派なのに比べて展示内容の印象は希薄である。むしろ、アンバランスである感は否定しがたい。建物を取得した以上、無理をして開館を急いだ結果ではないか。今後どれだけ内容を充実したものにできるか、言い換えればこの立派な建物が、市民にとって、本当に必要な施設だ、と感じられる運営内容にできるかが、問われていると言えよう。 一方、入場料だけでこの施設の運営費用を賄えるとは到底考えられず、市としては公共施設の整理を目指す中で赤字施設を抱えることになるわけである。市民が許容し得る赤字幅に収めるとともに、立派なハコモノだけが目立つということにならない、質の高い運営が求められる。 なお、当館は日曜・祝日が定休日である。住宅地の中にある個人住宅を公共施設に変更するにつき、静かな環境が破壊されるのではないかと心配する地域住民からの反対があり、休日は開館しないということで折り合ったためである。 |

| (写真はクリックで拡大します) | ||||

|  | |||

| 鎌倉歴史文化交流館本館入口 | 本館全景 | 庭園側からの本館全景 |

|

・秋のシーズンで鎌倉の主要観光スポットが賑わう2018年10月の土曜日午後、当館を訪れてみた。 1年前には、永福寺の復元整備終了記念として、特別展が行われていたためか、平日でもそこそこの来館者がみられたが、今回は観光スポットの殷賑ぶりが嘘のように、来館者は殆どいなかった。一方、受付カウンターには、教育委員会文化財課が配置した職員が3名も座っていた。来館者より職員の方が多い状況である。職員も"土曜日は一番来館者が多い日(のはず)なのに"と言っていた。話題になる展示を行わない限り、このような状況になるかもしれない、との予測はしていたが、想定を超える状況といえ、このような状態が続くようであれば今後の在り方が問題になろう。 ・因みに、鎌倉の世界遺産登録は最早あり得ない情勢であるにもかかわらず、鎌倉市には「歴史まちづくり担当」という部並みの組織において、未だに世界遺産再登録を所掌業務としているのには驚愕せざるを得ない。鎌倉の世界遺産登録に関しては、一部の商工会や寺院関係等を除き、多くの市民の支えがあったとは到底言えない状況で推し進められてきたものであり、再登録など、まともな市民は全く考えていない。世界遺産登録による観光収入増を当て込む利益代表の市会議員の勢力が強いことを反映しているのであろう。市民は、観光客増に伴う市民生活への負の側面のアセスメントを顧慮しない市の行政に不信の念を有している。これまで、世界遺産登録に費やしてきた費用も馬鹿にならないはずである。他に重要な政策課題があることを弁えてもらいたい。 |

|

さて、順路に沿って内部を見てみよう。 ・本館エントランスから展示室へ向かうと、人工大理石造りの間仕切り壁に挟まれた通路になる。Kamakura House時代のもので、個人住宅とは思えない、むしろゲストハウスに相応しい雰囲気である。 通路の左側が展示室で、手前第1展示室は、元ゲストルーム2室を1室に統合した、鎌倉の歴史を通史的に紹介する展示室である。パネル提示主体で、この程度のものならば、これだけの建物を要するとも思えない。 |

| (写真はクリックで拡大します) | ||||

| 本館 |  |  |  |

|

| 入口内側の説明パネル | エントランス (元ガレージ部分) | 本館内部・左側が展示室 (人工大理石の壁は、元のまま) |

|

| 鎌倉武士の鎧(赤糸縅大鎧模写) (本館廊下) |

| 第1展示室(通史) | ||||

|  |  |

||

| 第1展示室入口 | 第1展示室内部 | 「御成敗式目」(鶴岡本レプリカ) |

|

| 「日蓮上人註画讃」(江戸時代版本) |

|  |  | ||

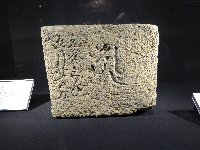

| 五輪塔地輪(釈迦堂奥やぐら出土) (鎌倉幕府滅亡後の初七日の日付) | 玉繩城跡出土品(16世紀) | 水戸光圀編「新編鎌倉誌」(版本) (大仏の項) |

| 第1展示室奥の第2展示室は、元リビングルームであり、鎌倉時代から始まる中世の様相を紹介する展示室である。この展示室が、当館で最も展示物が豊富で、歴史博物館らしさが感じられる部分である。 |

| 第2展示室(中世) | ||||

|  |  |

||

| 第2展示室 | 永福寺跡出土品 | 同左常滑窯の壺 |

|  |  |

||

| 永福寺出土品 | 永福寺の軒丸瓦(13世紀前半) | 同左 |

|  |  | ||

| 若宮大路下馬付近出土埋納銭 (建物の床下、4万枚を越える) | 由比ガ浜海岸の人骨(説明パネル) (由比ガ浜は庶民の集団墓地だった) | やぐらの出土品 (左:板碑(石塔婆、胡桃ヶ谷1288年) 右:五輪塔(銭洗近く)) |

|

第2展示室の奥、通路反対側は元寝室の部分であり、ここを第3展示室として、「近世/近現代展示室」を標榜しているが、いずれも鎌倉在住であった杉原千畝と杉原の発給したビザで来日したユダヤ人の亡命を助けたヘブライ語学者小辻節三の関連資料の展示の他は、簡単なパネルだけで、見るべき展示物は見られない。独立した展示室にしたことで、却って無理をして形を作っている印象を与える結果になっている。 なお、小辻節三は、来日したユダヤ人の日本での滞在許可の延長を関係官庁に働きかけて、これを実現し、ユダヤ人たちを1941年までにほぼ全員国外へ送り出すことに尽力した人物であるが、戦時中はユダヤ人支援者として迫害された。1973年鎌倉で亡くなり、故人の遺志によりエルサレムに葬られた。 |

|  |  |

||

| 第3展示室入口 | 第3展示室の展示 | 同左(ショーケースは、杉原と小辻の 関連資料) 寝室にしては開放的 |

|  |  |

||

| 杉原千畝と小辻節三のコーナー | 小辻節三に関する展示 | 杉原千畝に関する展示 |

|

|

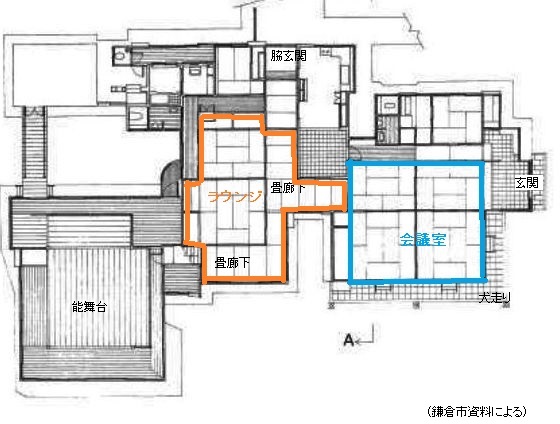

| やぐらが見える第3展示室外の庭園 (石橋は京都から運ばせたもの) |

| 別館は第4展示場と交流室の2部屋からなっている。考古展示室と銘打った第4展示場は、Kamakura House時代はギャラリーだったので、そのまま使っている感じのようだ。常設展示もあるが、企画展の会場になっている。これから整備していこうという段階である。もう一つの交流室は、元会議室兼リビングである。市民の歴史学習などの場として貸出すものであるが、現状は休憩室である。 |

| 別館 | ||||

|  |  |

||

| 別館 | 別館入口 | 庭園側からの別館全景 |

|  |  |

||

| 第4展示室(考古展示室) 「甦る永福寺展」(2017.10~12) | 永福寺展・復元図と瓦 | 同左・鬼瓦 |

|  | |

| 永福寺展・薬師堂の束柱 | 永福寺展・柱根 |

|  |

|

||

| 別館裏(無量寿院跡らしい) (三カ所の穴は三菱時代のもので 用途は不明、その左は中世の "やぐら"、上が見晴台) | 見晴台 (鎌倉市所有に伴い、葛原岡神社へ 移転した合槌稲荷跡) | 見晴台からの展望 |

| ▲ページのトップへ |

| 扇湖山荘 |

|

・扇湖山荘は、鎌倉山の頂上付近にわかもと製薬の創業者長尾欽弥、よね夫妻が1934年(昭和9年)に建設した別荘である。飛騨高山の養蚕農家の建物を移築・改築したもので、扇型に鎌倉の海が展望されたことから、扇湖山荘と称したという(注)。 (注)以下は、長尾夫妻について紹介したサイトからの引用。 『「わかもと」はビールの絞りかすより製薬した総合保険薬ですが、昭和4年の発売以来、宣伝の巧みさもあり、 多くの人々が服用するところとなり、開発・製造・販売元である長尾欽弥、よね夫妻は巨万の富を得ることになりました。 夫妻はその財力で、数寄者の理想を実現する本宅や別荘を次々と造築し、骨董を買い漁り、政界人・文化人のスポンサーとなり、 各種団体への寄付を行い、また、各界の著名人を招き贅を尽くした大宴会を連夜催しました。しかし、敗戦により経済状況は激変し、 結局、長尾家は富の全てを失い、時代の表舞台より消えていきました。』 戦後は、税金対策として財団法人の美術館としたが、1967年に長尾家の手を離れ、1970年代には「鎌倉園」という料亭になっていた。1982年三和銀行が取得し、1999年春まで同行の研修所として使用されていたが、2010年に、東京三菱UFJ銀行から鎌倉市へ寄贈されたものである。 ・起伏のある広大な敷地(実測46,800㎡)の多くは原生林で、その中に、本館のほか、伏見宮邸から移築した茶室「伏見亭」が置かれ、周囲に庭園が築造されているが、一見して長期間使われていなかったため、建物は老朽化し、庭園は荒廃している現状にあるという印象は否めない。 ところで、わが国の大手金融機関は、2000年前後の金融危機と再編成の過程で、保養所などの福利厚生施設を殆ど処分しており、当扇湖山荘も、1999年3月に閉鎖され、処分の対象となったはずであるが、処分先がないため、長期に亘り遊休化し、結局鎌倉市への寄付ということになったのが実情であろう。すなわち、寄付に至るまで、10年以上は放置されていた、そして、鎌倉市も寄付を受けたものの利用の方途もなく、さらに今日まで8年間に亘り遊休化していたわけである。 鎌倉市は、最近になってこの施設の利用方法につき、市民等の意見を聞くなど、検討に入っているようであるが、今のところ確たる方針を立てるまでには至っていない。現状の建物はただでさえ老朽化しているのに加え、耐震性などの問題もあり、現状のままでは使うことは無理であろう。庭園は、少しずつ補修しているが、その費用も相当嵩もう。 この間、春・秋の年2回一般に公開されている。公開に際しては、市役所の担当課(都市景観課、公園課)の職員が相当数配置され、受付・案内等を行っているが、公開の時間は午前(10~12時)午後(1~3時)に分かれており、正午から午後1時までは閉鎖される。組合との協定により、昼休みを1時間とることになってるためとみられるが、いかにも役所的である。12時の閉鎖直前に訪れた高齢者のグループが、入場を断られ当惑していた。周辺は、山の中の住宅(別荘)地である。1時までどうやって過ごすのであろうか。 鎌倉市は、近年企業の施設の寄付を受けるケースが目立つが、寄付を受けた後の利用計画や財政負担の予測を十分行わないで、安易に寄付を受けている嫌いなしとしない。2002年に受入れた野村総合研究所の利用計画は、15年経った現在でも進んでいない。鎌倉歴史文化交流館 (旧赤尾邸)も世界遺産登録関連施設の取得を急いだためか、博物館をつくると称し、隣接の赤尾家の別の邸宅跡を抱き合わせで取得することになったことなど、安易な姿勢が目立つ。世界遺産のガイダンス施設が無用になり、急遽文化交流館を開館した現在、博物館構想も白紙に戻ったわけで、2000坪の高級住宅地を市は抱えているのである。いずれにせよ、結局全て市民の負担になるのである。公的施設(ハコモノ)の整理・有効利用の検討を進めている中で、場当たり的でチグハグな感は否めない。 |

|  |  | ||

| 正門 | 正門内側切通し | 正門先広場から伏見亭方面入口 かやぶきの門 |

|  |  | ||

| 本館前広場(中央の植込みを "鎌倉富士"と称していた) | 玄関 | 本館南側外観 RC造の倉庫の上に載せている、2階 は広間(宴会場、民家時代の養蚕室) |

|  |  | ||

| 本館東側外観 | 金の間 | 銀の間 |

|  |  | ||

| 土間から金の間、銀の間を望む | 本館から相模湾を望む | 本館下の庭" |

|  |  | ||

| 伏見亭と庭園 | 茶室1 | 茶室2 |

|  | |

| 伏見亭へ向かう通路 | 正門上の橋 |

|  |  | ||

| 孟宗竹林 | 孟宗竹林から本館への通路1 | シャガ |

| ▲ページのトップへ |

| 古我邸 |

|

古我邸は、旧前田邸(鎌倉文学館)、旧華頂宮邸と共に鎌倉の三大洋館の一つと言われる木造2階建ての洋館である。海軍技師から三菱に転じて丸の内の開発等に携わった桜井小太郎の設計により、1916(大正5)年三菱合資専務理事荘清次郎の別荘として建設された。桜井は、海軍時代に横須賀鎮守府司令長官官舎等を設計している(横須賀鎮守府司令長官官舎については、こちらを参照)。 関東大震災の際にも損壊は皆無だったことから、震災後濱口雄幸や近衛文麿が三菱から別荘として借り受けた時期もあったが、1937(昭和12)年に日本土地建物の経営者であった古我貞周が取得し、その後子息で著名なレーシングドライバー古我信生の邸宅であった。 古我家の個人住宅であり、公的機関の指定などを受けることなく、公開されることもなかったが、建物の抜本的な補修が必要となり、2015年に改修工事の上、現在はフレンチレストランとして利用されている。建物裏側(山側)にカフェが設置されており、カフェのみの利用も可能である。 "レストラン古我邸"のホームページはこちらから。 |

| (写真はクリックで拡大します) | ||||

|  |  | ||

| 古我邸正門 | 正門通用口側 | 正門内からの全景 |

|  |  | ||

| 邸宅全景 | アプローチ | 南側 (1階レストランとパーティー用テラス) |

|  |  | ||

| 正面側全景 | 正面側 | 玄関 |

|  | |

| エントランスロビーから内部を望む | フロントロビー (奥右側がレストランスペース) |

|  |  | ||

| 山側に置かれたカフェのスペース | カフェと池 | カフェ用のワゴン |

|  | |

| 玄関前のやぐら跡? | 池の鴨 |

| ▲ページのトップへ |