| ���{��`��㐬���L�O�قȂ� |

| ��㐬���L�O�� | ���F���j�[���� | ������{�i�ߒ������� | �L�O�͎O�} |

| �R�`�߂���A��q�́u�������v�@�@ | �����T�K�ƊC�� �@�@ | �ω���(�v�ǐՁA���p��) |

| |||||||||

| �@��㐬���L�O�� |

|

�E�{�I�Ɉ���O�V�u��㐬���v(1986�A�V����)�̏��Ŗ{������B����̊C�R���͖̂w�Ǔǂ�ł���A���̒��Ɉ��̂��Ƃ���ەt�����Ă������߁A�P�s�{���o�Ă����ɓǂB ������u�Ō�̊C�R�叫�v��㐬���̐�O�̊C�R���ォ����̉��{�꒷��ł̉B�������Ɏ���܂ł̎v�z�ƍs���A�ƒ�E���������Ɋւ��ẮA1982�N�o�ł̈�㐬���`�L���s��u��㐬���v�ɏڂ���������Ă��邪�A��ʓI�ɂ͂��̈��쒘�ɂ��悭�m����悤�ɂȂ����B�]���āA�����ł܂��J��Ԃ����Ƃ͂��Ȃ�(��1)�B �@���͂��̖{�ɂ��A�鍑�C�R�ɂ͎�������W�J���E���x�����X�g�Ə̂���(��2)�A���̂悤�Ȑl���������ƁA���������v�ȃ|�X�g�ɏA���Ă����Ƃ������ƂɁA�����ƁA����Ӗ��ʼn����~���������悤�ȋC���������̂ł���B�����āA��(���Z���̍�)�����悤�Ȋ��z���������l�����������Ƃ��v���o�����B���Ɠ�����ŁA�푈���Ō�܂Ńt�@�V�Y���ᔻ�̊����~�낷���Ƃ̂Ȃ������B��̒m���l�A��㓌����w�����ɂȂ��������Y�ł���(��オ4�ΔN��)�B���̓�l�́A1945�N8��15��������ŁA�����̋����ɂȂ�̂ł��邪�A�l�ԓI�ɂ͎����ʂ�����̂ł͂Ȃ����Ǝv���B �@(��1) �`�L���s��̖{�͑啔�ł��邪�A���n��I�ɋL�q����Ă���̂œǂ݈Ղ��B�������L�x�ł���B�@ �@(��2) �����ǗY����o�ϊw������(�펞����v��тƂ��ĊC�R�ȋΖ�)�̃C���^�r���[�ɓ�����(�u���|�t�H�v1966�N7�����ʍ�)�B �@���̎���A���̂悤�Ȍ�������ʐl�����Ă�����A�����ǂ���Ɍ������������x�@�ɕ߂܂�A�����ڂɂ������ɈႢ�Ȃ��B���ɁA�O������(1940�N9������)�ɔ�����ē�(�C�R��b)�R�{(����)���(�R���ǒ�)�̎O���́A�E���ɑ_���Ă������A���Δh�̊C�R�R�l�S�ĂɎ��������̔��s�����Ă����Ƃ���(1937�N���ɂ͖���������勳�������C�����]�V�Ȃ�����Ă���)�B�푈�����Ɏ����߂Ă������́A�ē���b�Ƌ��ɁA���R�ɂ��e���̕W�I�ɂȂ�댯�͏\���������̂ł���B �@�܂��A���̂悤�ȃ^�C�v�̐l���́A����̉䂪�����\����悤�Ȋ�ƎЉ�ɂ����Ă��A�܂��o�����邱�Ƃ͓���낤�B��O�̒鍑�C�R�́A�����̓��{�Љ�Ƃ��Ă͖ܘ_�A���̌�̓��{�Љ���݂Ă��A�ɂ߂ĈِF�̃��x�����ȕ����������ʂ��������ƌ�����̂ł͂Ȃ����B �E��オ�s�풼�ォ��Z�O�Y��������̋����@���L�O�قɂȂ��Ă���悤�Ȃ̂ŁA����K��Ă݂����Ǝv���Ă������̂́A�Ȃ��Ȃ��@��Ȃ������B�ŋ߂ɂȂ�A2011 �N3���̓����{��k�ЂŔ�Q���A�L�O�ق͕����Ă���ƒm�����B���̂����ɍs���Ă������Ǝv�������A�C���^�[�l�b�g�����ɂ��Z����m�邱�Ƃ��ł����̂ŏo�����邱�Ƃɂ����B �@�O�Y�����̑����������߂鉡�{��s�̑��͘p���œ�[�ɍr��C�݂Ƃ����i���n������B���@�́A���̒f�R��ɁA���j�ɖ`����Ă������̍Ȋ�v��v�l�̗×{������Ɍv�悳�ꂽ���̂ł���B�����A�v�l�͂��̊���(1934�N)�����邱�ƂȂ��A�×{���̊��q�����̉ƂŖS���Ȃ���(1932�N�A���N36��)�B���̌��ʁA��オ�C�R������A���̉ƂɉB������1945�N�܂ł́A�Ƃ̂��Ƃ����������B���{��s����6���ڕt�߂̒n�}���g�傷��ƁA�u���]�[�g�E�R���x���V�������v�ƕ\������Ă��錚���������@�ł���B �E�������ʂ���̋����@�ւ̏��H�Ƃ��ẮA���l���{�ꓹ�H��쉺�`�u�ߊ}IC�v�ŎO�Y�c�ѓ��H�֓���`�I�_�́u�сv���獑��134��(���q�E���q���ʂ��痈��)��쉺�`�u�\���C���̋u�v���E�܁`�u�\���C���̋u�v��ʂ�߂��`�����́u���[�����悵�ׁv(�ŔȂ�������)�̐�A�u�L�h���H�v��O�ׂ��_�������ɓ���ƁA�s���~�܂肪�����@�ł���B |

| ���y�[�W�̃g�b�v�� |

|

�ȉ��A���쒘�̏I�͂ɂ��B �R�l������������(1953�N)�A���̐����͂���܂ł��͊y�ɂȂ������̂́A�Ȃ������s�@�ӂ̏�Ԃł��邱�Ƃ���A����̓y�n�����p���A�A�p�[�g�ɂł��ڂ肽���A�Ƃ̘b�����C�R���w�Z�Z������̋������c�ؐ�������A���w�Z73���̐[�c�G���ɂ��̒�����˗����������B�������Ȃ���A�s���Y�Ƃ��Ă̎s�ꉿ�l�������߂�悤�ȕ����ł͂Ȃ����Ƃ���s���ɏI����Ă���(1963�N��)�B��ĂƂ��Ă̐[�c�̌o�c�����Ђ̌ږ�ƂȂ�A�ږ◿���x�����Ƃ����\���o���A�����͒f�������̂́A���͏a�X����Ă������A���Ƃ��Ă͂��ꂪ���Ƃ��Ă���ɂł���A�ږ◿�̌��Ԃ�ɓy�n������[�c�ɖ������n����Ƃ����ӌ���������A1969�N�ȍ~�[�c���o�c�����Ђ̏��L�ɂȂ������̂ł���B 1975�N�Ɉ�オ�A��Ȃ̕x�m�q�v�l��1977�N�ɖS���Ȃ�܂ŁA��l�͂��̌����́u�Ǘ��l�v�Ƃ��� �[�c�̉�Ђ���Ǘ��������Ƃ����`�ɂȂ��Ă���(�S�ėa���ɐU�荞�܂ꂽ�܂܁A���t�����A�x�m�q�̂��߂Ɏc����Ă���)�B �E�����́A�����u�g�F�̉��˂������A�ԉ����̗m�فv�ł��������A���̌㌻�݂̋L�O�ٕ������c���đ啝�ȉ��z���s��ꂽ�B �L�O�ق̊J�َ����͕s���ł��邪�A1994�N���s�̐�c���u�C�R�����@��������v�ɂ́A�u��㐬���L�O�ق��ł���̂���ŋ߂̒��}�v�Ƃ����W��̂����ʐ^���f�ڂ���Ă��邱�Ƃ���A����ȍ~�̂��Ƃł��낤(���}�Ƃ́A�������ڏ����R�{���}�̂���(��))�B (��)<�NjL>�����u�����v�́A2016�N5��16���A�Ђɂ��S�Ă����B��㒷�����n�߁A�C�R�v�l�Ȃǂ̊|�������S�ďĎ������B���̂����ɁA�������H���������u���������v�ŐH�����A�Ǝv���Ă��������̋@����Ȃ��Ȃ����B �u���]�[�g�E�R���x���V�������v�̃z�[���y�[�W�ɂ��ƁA���̑�\�͐[�c���ł���A�[�c�G���̊W�҂ł��낤�Ɛ��������B�������@�͖��l�ł���B �@���l�̖��ԉƉ���`���͎̂���ł͂��邪�A�����������q�������B�����A���K���X�ɒn�k��ł��낤�r�j�[�����\��t�����Ă��邱�Ƃ�A���̊W�ŕK�������悭�͌����Ȃ�����(��)�B (��)���̌�A�����ɂ͋ߊ��Ȃ��悤�ɂȂ��Ă���A�L�O�ق̃v���[�g�����O����Ă���B�u���]�[�g�E�R���x���V�������v�̃z�[���y�[�W�͊m�F�ł��Ȃ��Ȃ������A�ό��{�݂̃R���T���^���g�I�ȋƖ����s���Ă���悤�ł���(2019.10.20�L)�B |

| (�ʐ^�̓N���b�N�Ŋg�債�܂��B) | ||||

|

|

| ||

| ��㐬���L�O�وē��v���[�g | ��㐬���L�O�ٌ��� | �L�O�ٌ��֘e�u�C�R�v�Β� |

|

|

|

||

| �ْ��̋L�O�ٓ��� | ���� | ���� |

|

|

|

||

| �C������̌��݂̋����@�S�i | �L�O�يC�� (���z�O�̉��˂��c����Ă���) | ���z�����̋����@ (�`�L���s��u��㐬���v���) |

�������̒n��͔��_�����̕�翂Ȋ������������A�߂��ɁA�����ȓy�؋Z�p�҂ł��������̒��Z�̕ʑ������������Ƃ���A���̒n��I�Ƃ����B

�������̒n��͔��_�����̕�翂Ȋ������������A�߂��ɁA�����ȓy�؋Z�p�҂ł��������̒��Z�̕ʑ������������Ƃ���A���̒n��I�Ƃ����B���ł��A����͖w�ǔ�(�~�͑卪�A�Ă͐��Z)�ŁA���X�Ƀ~�j�J���I�ȏZ��U�݂���Ƃ����ł���B���{��s���Ƃ͂����A���{�ꒆ�S���֏o��̂͗e�Ղł͂Ȃ��B�ł��߂��S���̉w�́A���l�}�s�u�O����v(�O�Y�s)�ł���B �������́A���@����r�苙�`�̕��։������C�߂��̎��ł���A���O�̈⌾�ɂ��A�����ň��̑��V���s��ꂽ�B�p��m���J���Ă����������k�ł������Z�E�̎q�����Z�E���p���ł���A���t��w�߂��B |

|

| ![�r�苙�`����x�m�R��]��](navyresize200/navy012.jpg) |

||

| ��y�^�@������ | �������{�� | �r�苙�`����x�m�R��]�� |

|

|  |

||

| �r��C�݂̌i�� | ���� | ���� |

|

�E���́A��Âȍ��͂̕��͂��炵�āA���{���č��Ɛ푈���ď��Ă�͂��͂Ȃ��A�푈�̑O��Ƃ��Ă̎O�������A���ĊJ��ɏI�n�����Ă����B���ʂ͈��̗\�z�ʂ�ƂȂ������A���̐ӔC�Ə̂��Đ��O�Y�����̕Ƒ��։B�����A����̎x������Ȃɋ��ۂ��A�Ƃ�킯�R�l��������������܂ł̊��Ԃ͋ɕn�̐����𑗂����B �������Ȃ���A����3 �S���l����Ƃ����鑾���m�푈�Ő��ɝ˂ꂽ�R�l���тɍL���E����̌����A�����A�����đS����v�s�s�ɂ������P�ɂ��]���ɂȂ�����ʎs���̂��Ƃ�z�N����A���Ɠ����鍑���C�R�叫�o���҂̒��ɁA�ӔC��Ɋ�����l�Ԃ����đR��ׂ��Ǝv�����A���������l�͂��Ȃ��B�ہA���Ђ̎В��Ɏ��܂����l�������Ƃ����B������t�̊C�R��b���c�ɑ��Y���C�㎩�q���ň��A������(���K�͑��s�s���ł̊��t�̉���)�A�ƕ��������͌��{�����������B ���������A�����{�R���u���ӔC�̑̌n�v�ƋK�肵�������w�҂������B �E�������Ƃ���A���̐��̐���������ʂ���v�����[�g�����A�G�[�g�X�Ƃ����ׂ����̂̐��͉̂��Ȃ̂��낤���A�Ƃ����_��m�肽�����A���̂悤�Ȉӎ��ŏ����ꂽ��㐬���_�͌������Ȃ��B �@���b�̑��q�Ƃ��Ă̋���ɂ�镐�m���I�ȗϗ��ς��x�[�X�ɂ������Ƃ����z���͂ł���B �@����A�O�f�`�L���s��u��㐬���v�����́u�c���ꂽ�����Ǝ]���́v�Ȃ��߂ɂ��ƁA�����̒��ɂ��Ȃ�O�O�ɌJ��Ԃ��ǂՂ��M���鐹���Ǝ]���̂��c����Ă����B ���s��u��㐬���v�ł́A�u��オ�Ⴂ���납��p��ɂ���Đ����̓��e�ɓ���݁A����Ɋ��n���Ă��邱�Ƃ��������킹��v�ƂƂ��ɁA�u���q�ɏZ��ł������납��A��㕃���͎��͂̃N���X�`�����Ƃ�����肪�[���A�������R�Ȍ`�ŃL���X�g���I�ȐS�̎��������|���A�����ւ̊S��[�߂邱�Ƃɂ���āA���ꂪ���t������Ă��������̂Ƃ��l������B�v�A�Ƃ��Ă���B �����āA�����ɂ͈�オ�L���X�g���k�Ǝv���ĕs�v�c�͂Ȃ��悤�Ȕ����A���Ȃ��f�ڂ���Ă���(���L�Q��)�B �������Ȃ���A���͎����ŃN���X�`�����ł͂Ȃ��Ɩ������Ă��邵(1959�N��37������ւ̋ߋ���)�A���ɑ��V���^�@�̎��@���w�肵���킯�ł���B �@ �@�ȏ�̓_�ɂ��Ăǂ��l���邩�A�`�L���s��ł��c�_���������悤�ł���B�܂��A����ƂƐe���̂������L���X�g���k�́A��オ�M�k�ł������̂��ǂ����Ƃ����_�ɂ��āA�u�������x���ɂȂ��Ă͂����̂ł��傤���A�Ђ��܂����ċF�鋫�n�ɂ͎����Ă��Ȃ������v�A�Əq�ׂĂ���Ƃ���(�ۓc����u�킪�c���@��㐬���v)�B �@�����A�ȉ��Ɍf�ڂ����悤�Ȕ����⏑�Ȃ́A�P�ɐ����ɒʋł��Ă���Ƃ��������x���ł͂Ȃ��A���Ȃ��Ƃ��l�q�����u�_�v���邢�� "something great" �Ƃ��������̂������A���邢�͔F�߂Ă��Ȃ���Ȃ����Ȃ��悤�ȓ��e�ł͂Ȃ����낤���B�������A�ł��{���I�ȓ_�Ȃ̂ł͂Ȃ����Ǝv���̂ł���B ���݂ɁA���쒘���͂ɂ��A���͓��������ɂ��āA�u�l�Ԃ�_�l�ɂ��Ă͂����܂���v�Əq�ׂĂ��邱�ƁA���쎩�g�̃C���^�r���[�̍ہA�b���R�{(�\�Z)�_�Ђ̌����̓����ɋy�ԂƐF�𐬂��A�u�R�l��_�i������ȂLjȂĂ̊O�̍������v�Əq�ׂĂ���̂́A�ȏ��w�i�Ƃ���Η������Ղ��̂ł͂Ȃ����낤���B �@������ɂ��Ă��A���m���I�ȗϗ��ςɃL���X�g�����d�Ȃ�悤�Ȍ`�ŁA���̈��̐������̃G�[�g�X(���_�ʂ̃o�b�N�{�[��)�𐬂��Ă����Ƃ�����̂ł͂Ȃ����Ǝv���B�����l����A�r��ɂ����錵�����B��������������̂ł͂Ȃ����B [�`�L���s��u��㐬���v�f�ڂ̔����A����] �@ �p��m�̐��k�̏،��ł́A�N���X�}�X�E�p�[�e�B�ŁA���k�Ɂu�_���܂͂���������B�K�����Ă����邩��A�F��Ȃ����B���ӂ��Ȃ����B�v�Ƌ����Ă���B �A �������{�炵�Ă��锪�����q���̎莆(1951�N5��)�ɂ́A�ȉ��̂悤�ȋL�q������B �u��J�������A�l�m�ꂸ�܂𗬂����������肩�Ƒ����܂��������͐_�l���䏳�m�ł��B�v�A�u�ꂵ�����ɂ́E�E�E�_�l���v�������Đ_�������ɂ܂������V�E�ƍl���đς��čs���Ȃ����B�v�A�u�������܂Łc��J���U�X�������܂������A�ꂵ�����ɂ͐_�̎v�������ƍl���đς��ĎQ��܂����B���̍l�����������Ԃ߂ɂ��Ȃ�A�͂ɂ��Ȃ�܂����B�Ȃ̒��N�̕a�C�A�Îq�̕a�C�̐܁A�l�m�ꂸ���������͊��x���������m��܂���B�R�������Ɏ��������_���E�E�E�ƍl���ς��Ă��܂����B�v�A�u�R���V���_�̒�߂��^���Ǝv���A�E�E�K����_�Ɋ��ӂ��Ȃ����炵�Ă���܂��B�v [�Q�l����] 1 ��㐬���`�L���s��u��㐬���v(1982) 2 ����O�V�u��㐬���v(1986�A�V����) 3 �{��@���u�Ō�̊C�R�叫�@��㐬���v(1987�A���|�t�H) 4 �ۓc����u�킪�c���@��㐬���v(1987�A���ԏ��X) 5 ��c�@���u�C�R�����@��������v(1994�A���Ȃ���o��) |

| ���y�[�W�̃g�b�v�� |

| |

| �R�`�팩��q���l��(�吳���`���a�����z) (����134���ɖʂ�����������A�N���b�N�Ŋg��) |

| �@���F���j�[���� |

|

�E�u���F���j�[�����v�́AJR���{��w�O���牡�{��{�`�̍ʼn����܂ł̖�500m�ɘj��ՊC���̌����ł���B ���̒n���1865(�c����)�N�ɍ]�˖��{���u���{�ꐻ�S���v�Ƃ��Č��݂��J�n���A�����ېV��䂪�����c���D���̚���ƂȂ����u���{�ꑢ�D���v�����������ł���(����1871�N)�B �����́A���{�ꐻ�S�����݂̂��߂ɏ��ق��ꂽ�A�t�����X�l�Z�p��F.L.���F���j�[(1837�`1908)�̖��������������Ƃ��Đ����������̂�(2001�N)�A�o�����ƌ����Ă��悭�A110��ށA2000�{�̃o�����A�����Ă���B�C�݉����͔���̗V�����i�E�b�h�f�b�L)�ƂȂ��Ă���A�C���悭�U��ł���B �E�u���F���j�[�L�O�فv�́A�䂪���Y�Ƌߑ㉻�̊�b�Ƃ��Ȃ����A���{�ꐻ�S�����݂̐ӔC�҃��F���j�[�̌��т��L�O���āA2002�N�ɊJ�݂����B �W���i�̒��ɂ́A�u���{�ꐻ�S���v�ȗ��C�R�H�����o�ĕČR���{���n�ł��g�p����Ă����A���w��d�v��������1865�N�I�����_���X�`�[���n���}�[(�b���@�B)���W������Ă���B���̂���3�g����^�n���}�[�́A1997�N�܂ŕČR�ʼnғ����Ă����B�܂��A0.5�g����1971�N�ɉ��{��s�Ɉڊǂ��ꂽ�B |

|

|

| |||

| ���F���j�[�L�O�� | �I�����_����^3T �X�`�[���n���}�[ | �I�����_����^0.5T �X�`�[���n���}�[ |

|

�E���F���j�[�������A���{�ꐻ�S���̌��݂𐄐i�����̂́A�O����s�⊨���s�̗v�E���C�����]�˖����̖��b���I�����(1827�`1868)�Ƃ����l���ł���(��)�B �@�@�@(��)���I����(1827�`1868)�́A���ďC�D�ʏ����̔�y�������̂��߂̎g�ߒc�̈���Ƃ��ēn�Ă����ہA�č��C�R�H���Ȃǂ����w���A���̐��S���тɑ��D�Z�p�ɋ������A�䂪���̊C�R�͑����{�Ɍ����������̂ł���B �E���{�ꑢ�D���́A���̌�鍑�C�R�̊C�R�H���ɂȂ�A���݂͑啔�����ĊC�R�̊�n�ɂȂ��Ă��邪�A���{�ꑢ�D������̃h�b�N�́A���݂��ČR���C���ȂǂɎg���Ă���B �������Č����̍���3���A�E��2���h�b�N�ŁA�|�S���̃Q�[�g��������B1����2���̉E���ɂ���B�v�H�́A1���h�b�N�F1871�A3���h�b�N�F1874�A2���h�b�N�F1884�N�ł���A���D����Łu�ߑ㉻�Y�ƈ�Y�v�ɔF�肳��Ă���A���l�݂ȂƂ݂炢�̃h�b�N�̏v�H(1896�N)��肸���ƑO�ł���A�{���u�ߑ㉻�Y�ƈ�Y�v�Ƃ��ĔF�肳���ׂ����̂ł���B �@�܂��A2015�N�ɐ��E��Y�ɓo�^���ꂽ�O�H���葢�D��3���h�b�N�̊����͂���ɒx���A1905�N�ł���B |

|  |

|

| ���F���j�[���@ | ���I��� |

|

|  |

||

| 2,3���h�b�N | 1���h�b�N�@ | 1���h�b�N(��O)�A2���h�b�N���� (���F���j�[�����ē���)�@ |

|

|

| ||

| �����̗l�q | ���� | �����@ |

|

|

| ||

| �����̗l�q | ���� | �����@ |

| �E�����������V�����ɁA�C�R�W�̔肪��������Ă����p������B "����"�͌��Ō�������A���{�����{�����������B"�R��"�́A���{��Ō����B "����"�́A�����{�C�R�ő�̕~�݊͂ł���B�⏕�͂��b��ɂȂ邱�Ƃ͏��Ȃ��悤�����A1942�N5������ŗ����ɂ�蒾�v�����B |

|

|

| ||

| �C�R�̔� | �R�͒���� | �R�͎R��V��@ |

|

| �R�͉����̔�@ |

| ���y�[�W�̃g�b�v�� |

| �@�����{�����{�i�ߒ������� |

|

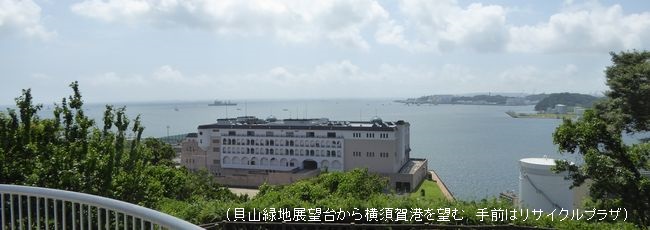

�E���鍑�C�R���{�����{�i�ߒ����̊��ɂ́A1913�N�i�吳2�N�j���݂̋��l�}�s������w�w�w��̓����p����]���鍂��Ɍ��݂��ꂽ�B ���̊��ɂ̊��v�́A�����̉��{�����{���z�Ȓ����䏬���Y���s�����B����́A�����h����w���݊w�Ȃ𑲋Ƃ��A���{�l�Ƃ��Ďn�߂ĉp�����F���z�m�̎��i���l���ł���B �����ɋ��Z���������́A�������{�ːm�e���ȗ�1945�N�܂�34��31�l�𐔂���B ���͕č��ɐڎ�����A�ݓ��ĊC�R�i�ߊ����̏h�ɂƂȂ��Ă������A1969�N�䂪���ɕԊ҂���A�C�㎩�q�����{��n�����ĕ����Ǘ�����c�ˑ䕪���ɂƂ��āA���O�̍����E�v�l�̐ڑҁA�e��̉�c��Ƃ��Ďg�p����Ă���B �E���̊ԁA1990�N��ɕ���(���C)�H�����s��ꂽ���A�č��̊Ǘ�����ɉ��C����Ă��邱�Ƃɉ����A�\�Z���瓖���̎p�ւ̕����͂ł��Ă��Ȃ��Ƃ����B ��ʌ��J�́A���N���̊J�Ԏ����ł���4����{�ɍs���Ă���B�����́A�C�㎩�q�����{��n�����z�[���y�[�W�́u�C�x���g���v�ɂč��m�����B |

| (�ʐ^�̓N���b�N�Ŋg�債�܂��B) | ||||

|

|

| ||

| �������@(���{��n�����ĕ� �c�ˑ䕪����)���� | ���傩�猩���S�i (��O�L�O��(�g�F�̉��˂�������)) | ���ʁ@ |

|

�����́A�����̂���m�ٕ����ƁA�����ł��鉜�̘a�ٕ�������Ȃ��Ă���B (�m��) �E���ւ��猺�փ��r�[�ɓ���ƁA�u�L�O�فv�Ƃ���Ă��錺�֘e�̒g�F�̂��錳���ڊԂւ̓���������B�L�O�قɂ́A�������Ə��a�����ɒ����߂��쑺�g�O�Y�̋������u����Ă���B ���փ��r�[�̉E�������r���O���[���ł���B���r���O���[���ɒu���ꂽ�s�A�m�́A1925�N�n���u���N���̃X�^�C���E�F�C�ŁA1929�N�ɋA�������C�R�]�R�J�����}��������ꂽ���̂Ƃ����B���݂ł����t�Ɏg�p����Ă���B�܂��A�A�}�`���A�̉��t�ƁE���t�c�́E�����c�������{����s�A�m�̉��t�����t��y�ї��K�̂��߂ɂ����p�ł���B �E���r���O�̉��Ƀ_�C�j���O���[��������B���������Y�̏����˂���A���������u����Ă���B�둤�Ɉ�i�Ⴍ���āA�T�����[�����݂����Ă���B�T�����[���̏㕔���́A�C���O�����h�̌��z�l���ł���`���[�_�[�l���̃`���[�_�[�E�A�[�`�ɂȂ��Ă���B |

|  |  |

||

| ���� | ���ւƌ��փz�[�� | ���փz�[���@ |

|  |  |

||

| �L�O��(���֘e�̌����ڎ�) | �L�O�ٓ��� | �쑺�g�O�Y�� |

|  |  | ||

| ���r���O���[�� | ���r���O���[���ɒu���ꂽ �X�^�C���E�F�C | ���r���O���[���̏o���@ |

![���r���O����뉀��]��](navyresize200/navy047.jpg) |  |  |

||

| ���r���O����뉀��]�� | �_�C�j���O���[�� | �_�C�j���O���[���̓��������Y���@ |

|  |  | ||

| �_�C�j���O���[���̓��������Y�� | �_�C�j���O���[���뉀���T�����[�� | �_�C�j���O���[���̃x�C�E�B���h�E�@ |

|

(�a��) �E�m�ق̉��́A2�K���Ă̓��{�Ɖ��ɂȂ��Ă���A�L��������Œ뉀���ɘa��(�W���)��2�����z�u����Ă���B���Α��́A������Ȃǂ̃o�b�N���[�h�ƂȂ��Ă���B �L���ɂ́A��㒷��31���̊�ʐ^���f������Ă����B����݂̂��閼�O�Ƃ����A2�E26���������̒�����(�Q�d�͈�㐬��)�A�N�[�f�^�[�������u�����R�v�ƒf�肵�A�����ɗ�����𓌋��֔h������Ȃǂ̑[�u���Ƃ�A�܂��A�Ō�̊C�R��b�Ƃ��Đ푈�I���ɓw�͂����ē������ł��낤�B ���̘a���ɂ����������Y�̏�������B�u�����Ȓv���m�v�Ƃ���B |

|

|

| ||

| �a�� | �a���̘L�� | �L���̕ē������̎ʐ^ |

|  |

| ||

| ���̘a���@ | ���������Y���̊|���� | ��O�̘a�� |

|

(�O�ρA�뉀�A�X�e���h�O���X) �m�ق́A�\���ނ��O���ɘI�o�����؍�����ł���n�[�t�e�B���o�[�l���ō���Ă��邪�A�O�ǂ͌��ݗ����^�C������ɂȂ��Ă���B �~�n�͖�13,000�u����A�뉀�͗ǂ���������Ă���A�����炵�䂩��͉��{��s�X�Ƒ������ʂ�]�ނ��Ƃ��ł���B �܂��A �����̐����Ɍ�����X�e���h�O���X�́A�䂪���X�e���h�O���X��Ƃ̐��҂��鏬��O�m(1867�`1928)�̍�ł���B |

| �O�� | ||||

|  |  |

||

| ���ʌ��֏�̃n�[�t�e�B���o�[�� �X�e���h�O���X�̏o���@ | �L�O�يO�ǂ̃n�[�t�E�e�B���o�[�� �X�e���h�O���X�̑� | �뉀���猩���m�� |

|  |  |

||

| �T�����[���O�ρ@ | ���r���O�ƃT�����[���O�� | �T�����[���� �_�C�j���O�E�x�C�E�B���h�E�O�� |

| �뉀 |

|

|

| ![�����䂩��s�X�E�������ʂ�]��](navyresize200/navy080.jpg) |

||

| ���r���O�O�뉀 | ���� | �����䂩�牡�{��s�X�E�������� ��]�� |

|

| �뉀�̃V���N�i�Q |

| �X�e���h�O���X | ||||

|  |  |

||

| ���֏㕔�@ | �L�O�ِ��ʑ����㕔 | �L�O�ِ��ʑ����㕔 |

|  |  |

||

| �_�C�j���O�ƃT�����[���̊Ԃ� �X�e���h�O���X |

�����T�����[�����X�e���h�O���X | �_�C�j���O�̃X�e���h�O���X |

|

| ���r���O�̒g�F��ɂ������N�W���N�� �X�e���h�O���X(�ČR���O����) |

| ���y�[�W�̃g�b�v�� |

| �@�L�O�͎O�} |

|

�E��͎O�}(1902�N�p���ɂČ���)�̓��V���g���R�k���ɂ��p�͂���邱�ƂƂȂ�A1923�N9���鍑�C�R���珜�Ђ��ꂽ�B�����͉�̂����\�肾�������A�ۑ��^�����A�����ɕ��A�ł��Ȃ���Ԃɂ��邱�Ƃ������ɕۑ�����邱�Ƃ����ʂɔF�߂��A1925�N�L�O�͂Ƃ��āA���{��ɕۑ����邱�ƂɂȂ����B �E����E����́A�ĕ������L���o���[�ɂȂ�����A�͏�ɐ����ق��o������A�܂������ނ�����������ȂǍr�p���Ă������A�ĊC�R�j�~�b�c��Ȃǂ������ۑ����咣�������ƂȂǂ���A�ŏI�I�ɂ͕����ۑ����邱�ƂƂȂ����B�ۑ��H����1961�N�ɍs���A���J����^�тɂȂ������̂ł���B�n��ɌŒ肳��Ă���A�����܂ł��D���ł͂Ȃ��A�W���{�݂ł���B���b�́A�W�����ɂȂ��Ă���A���{�C�C�펑����p�m���}�͌^�Ȃǂ��W������Ă���B �ۑ��n�Ǝ���37��u�̍��L�n�́A�u���ƌ��Ɖ��v���e�[�}�ɂ����O�}�����Ƃ��Đ�������Ă���B |

|  |  |

||

| �����i�ߊ��� | �D�� | �D��(�X�^�[���E�E�H�[�N�ƌĂ�� �͒��p�̉�L������) |

|  |  |

||

| ��b�E���� | �͋����ǎ� | �͋����ǎ����� |

|  |  |

||

| �ŏ�͋� | �ŏ�͋����� �D��A30�Z���`�C������ | 30�Z���`�C���� |

|  |  |

||

| �D�����(1968�N�Ɏ��O���ēW��) | �͒����� | �͒��� |

|  |

|

| ���b�D��̍u�� | ���b�����W�����̓����� |

| ���y�[�W�̃g�b�v�� |

| �@�R�`�߂���A��q�́u�������v |

|

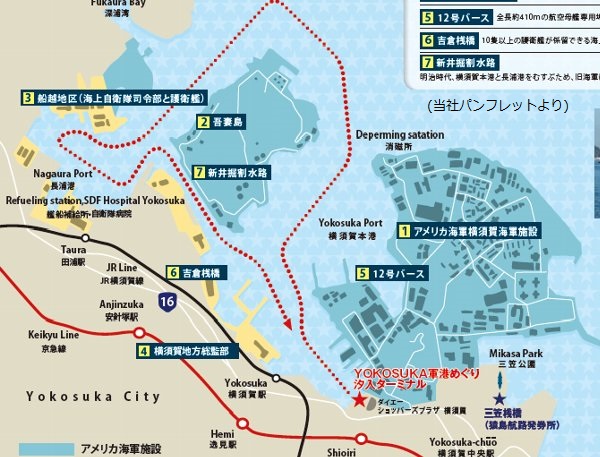

1 �R�`���� �E�R�`����́A(��)�g���C�A���O���Ƃ������Ԋ�Ƃɂ��N���[�W���O�c�A�[�ŁA���{��`��D�ŏ���A�č��C�R��7�͑���C�㎩�q���̊͑D��n���ԋ߂Ɍ��w������̂ł���B �o�q�n�́A���l�}�s�����w����߂��V���b�p�[�Y�v���U(�C�I�����{��X�A���_�C�G�[)���̎����V���ł���B�ȑO�́A�L�O�͎O�}�O�̉����s���V������o�q���Ă������A�����V���ֈڂ��Ă���A�N�Z�X���ǂ��Ȃ����B���̂��߁A�l�C���㏸���A�D���^�[�~�i�����ʖڂ���V���Ă���B�ŋ߂͂��Ȃ�O�łȂ��ƁA�\���Ȃ��悤���B�����A�V�C���ǂ���A�W�]�f�b�L���g�p�\�ƂȂ镪������ƂȂ�A���������p�ӂ����B���v���Ԃ�45���ł���B  |

| �E�o�q����ƁA�������F���j�[�����̑Ί݂͕ČR��n�ł���A���{�ꐻ�S���ȗ��̃h�b�N��������B �h�b�N�̕��тɁA�����Z�p��̗��R������̂ł��낤�A�����{�̐����͂��┑���Ă���B���{�̊C�㎩�q�����ČR��n�𗘗p���Ă���̂͐����͂����ł���B |

|  |  |

||

| �����V�� | �R�`����̑D�� (Sea Friend �X) | �ČR��n�ɂȂ��Ă��� �����l���S��(�C�R�H��)�D�� |

|  |

|

| �ČR�G���A�ɒ┑������{�̐����� | ���{�̐V�������� (���p�J�n����Ɣԍ��͏��������) |

| �E���̐�̃C�[�W�X�́A�h���{�݂ƂȂ�z�e���V�b�v���߂��āA�L�����{��{�`�֏o��ƁA����p��12���o�[�X������B2015�N5���܂ł́A�u�W���[�W�E���V���g���v(���q�͋��A�S��333m�A��78m�A104��r���g��)�A10������́u���i���h�E���[�K���v(���A�S��333m�A��76.8m�A101��r���g��)�̒┑�n�ł���B |

|  |

|

| �C�[�W�X�� | �z�e���V�b�v |

|  |

|

| ���q�͋�� �u�W���[�W�E���V���g���v | ���� |

|  |

|

| ���q�͋�� �u���i���h�E���[�K���v | ���� |

| �E�����̉�ȓ�(���ċ������p�̑q�ɒn��)����荞�ނƁA�O���͖��L�n�̍H�ƒn�тŁA�݂ȂƂ݂炢�̍��w�r������ł��悭������A�Z�F�d�@�B�̋���N���[���������Ă���B�אڂ���̂����Y�����ԒǕl�H��ŁA��p�u���Ɏ����ԉ^���D(PCC)���┑���Ă����B���̐�ɁA�ꌩ�z�e���̂悤�ȟ��������������邪�A���{��s�́u���T�C�N���v���U�E�A�C�N���v�Ƃ����{�݂ŁA���ʎ��W�Ŕr�o���ꂽ�������݂̃��T�C�N���Ή��̒��ԏ������s���Ă��邻�����B |

|  |  |

||

| �Z�F�d�@�B���l�������� ��^�N���[�� | �����ԉ^���D Violet Ace (Bahama�D�� �A49,708���g��) | ���T�C�N���v���U�E�A�C�N�� |

|

�E���̐悪�C�㎩�q���̊͑D���┑���钷�Y�`�ł��邪�A�����Șp���B���{��Ƃ͈��|�I�ɕč���7�͑��̊�n�ł��邱�Ƃ��悭������B�����ɂ́A�C�m�ϑ��́A�|�C��́A�A�|�C�́A�|�C�����┑���Ă���B�Ȃ��A�┑���Ă����|�C�͋y�ё|�C���́A�@���ւ̑Ώ��C���ɓ��邽�߁A���C�����^�@���������ׂ��A�O�҂͖ؑ��A��҂͋����v���X�`�b�N���ł���B �{�y�Ɖ�ȓ��͒n�����������A���Y�`�Ɖ��{��{�`�����Ԃ��߂Ɍ@�킵���̂��V��@�����H�ł���B������ʂ�ƁA�C�㎩�q�����{��n�����̖{���O�̒n��ƂȂ�B �}�o�ٓI�ȋ@�\�����������A�\�}���A�̊C���Ώ��s������A�C������q�D�A�~�T�C����q��(�C�[�W�X��)�Ȃǂ��┑���Ă����B�����ɂ́A�g�q�V���Ƃ��������V��������A�ӕX�D�u���点�v����ɂ���A���ė��Ă����B�V��q�́u�������v���A�����֒┑����B |

|  |  |

||

| �C�m�ϑ��́u5104�킩���v2,050�g�� �u5105�ɂ��Ȃ�v3,350�g�� | �|�C��́u463���炪�v5,650�g�� | �|�C�́u301�₦��܁v�A�u302���܁v �e1,000�g��) |

|  |  |

||

| �|�C���u604���̂��܁v�u606�͂��܁v �e570�g�� | �V��@�����H���� | �}�o���u91�͂����āv400�g�� |

|  |  |

||

| ��q�́u111�����Ȃ݁v4,650�g�� | �~�T�C����q��(�C�[�W�X��) �u177�������v7,700�g�� | �ӕX�́u���点�v12,650�g�� |

|  | ![�����V����]��](navyresize200/navy223.jpg) |

||

| ��q�́u116�Ă�Â��v5,000�g�� | �����~��́u405���悾�v3,650�g�� | �����V����]�� |

|

| ���C�R�����W�� �u�f���v�C�E�h�E���[���v (2017�N7�`8����`) |

|

2 ��q�́u�������v��ʌ��J(�悱����YY�̂���̃t�F�X�^2015) �@��q�́u�������v�́A2015�N3���ɏA���������{����`�Ƃ���C�㎩�q���̃w���R�v�^�[���ڌ�q�͂������^��1�Ԋ͂ł���B�����m�푈���̍q���́u�����v������K�͂�L����C�㎩�q���j��ő�̎��q�͂ł���B�������1139���~�B �A���2015�N6���A"�悱����YY�̂���̃t�F�X�^2015"�ň�ʌ��J���ꂽ�B �p���t���b�g�́u�T�ϐ}�v�����������Q�ƁB ��r���ʁ@�@�@19,500t �S���@�@�@248m�A�@�S���@�@38m�A�@�����@�@49m�A�@�i���@�@7m�@ ��@�@�@�@�K�X�^�[�r��4��(112��n��)�A�@�@���́@�@30�m�b�g(55km/h) �H���@�@�@�N�H�@2012.1.27�A�i���@2013.8.6�A�A���@2015.3.25 ���D���@�@�W���p���}�������i�C�e�b�h(JMU)��q�H�� (�NjL)2017�N3��2�Ԋ́u����v���A�������B��`�͍����ۂł���B������1155���~ |

| (�ʐ^�̓N���b�N�Ŋg�債�܂��B) | ||||

|  |  |

||

| ��q�́u�������v�v���[�g | ���(�C���z�[���y�[�W���) | ���F���j�[�������猩���S�i |

![�V������͋���]��](navyresize200/navy228.jpg) |  |  |

||

| �V������͋���]�� | �q��@�p���~�@(�b��̃w���� �~��đD���Ɋi�[�����) | �E���b�̍q��@�p���~�@��� �w���R�v�^�[ |

|  |  |

||

| �b�������̍q��@�p���~�@ (�b���D���։��肽���) | ���� (���w�q���ڂ��Ĉړ���) | ����(���~�@�ɏ��D�����x������ �͋������グ��) |

|  | ||

| �b��̗l�q(�D��������) | ����(�D����) |

![�D�玬���V�����ʂ�]��](navyresize200/navy236.jpg) | |

| �D�烔�F���j�[�����A �����V�����ʂ�]�� |

| ���y�[�W�̃g�b�v�� |

| �@�����T�K�Ɠ����p�v�ǂ̊C�� |

|

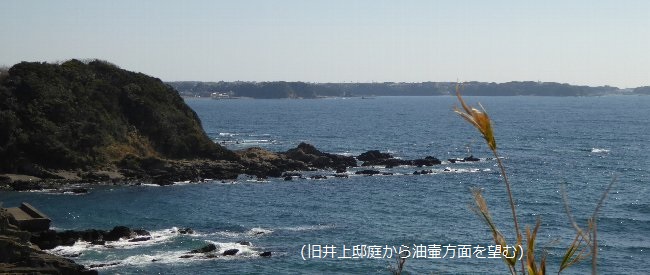

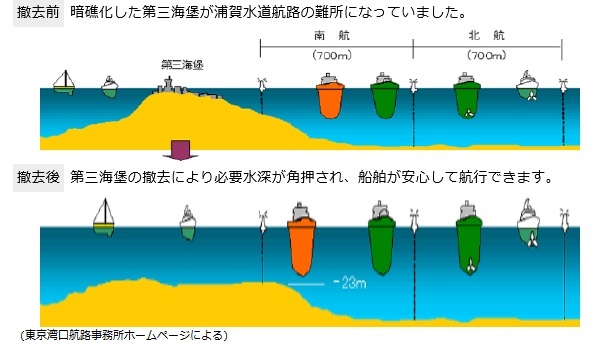

1 �����T�K �E�����́A���{�ꉫ1.7km�ɂ��鏬���Ȗ��l���ŁA�����p�ɕ����ԗB��̓��ł���(������200m�A��k��450m�A���͖�1. 6km)�B �]�˖��{�͍]�˖h�q�̋��_�Ƃ��āA������1847�i�O��4)�N�A���̓���3�����̑���z�������B �����ɓ���Ɨ��R�́A��s�h�q�̂��ߓ����p��т�"�����p�v��"��z�����邱�ƂƂ��A1880�N�Ɋω���v�ǂ𒅍H�A������1881�N�����̗v�lj��ɒ��肵�A�������1884�N�Ɋ��������B���̂��߁A1881(����14)�N����1945�N�܂Ŗ��Ԑl�͉����ւ̗���������ւ����Ă����B �@�����͌��݂����L�n�ł���A���{��s��������̊Ǘ��ϑ��ɂ��A�u���������v�Ƃ��Đ����E�^�c���Ă���B�Ċ��̊C�������p�����S�����A�ނ�q��C�݂ł̃o�[�x�L���[�A�����{�R�̗v�Ǐ���ȂǂŔN�Ԃ�ʂ��Ċό��q���K��Ă���B�ŋ߂́A�u���l���T���v�ȂǂƖ��ł��A���{��R�`�߂���A�L�O�͎O�}�ƃZ�b�g�ɂ����s������̓��A��o�X�c�A�[���s���Ă���B �����̗v�ǐՂ́A�����p�v�ǂ̒��ł��ۑ���Ԃ��ǂ��A���Y��̐�ブ��C��ƂƂ���2015�N3���ɍ��̎j�ՂɎw�肳�ꂽ�B �E�����ւ́A�O�}�������̎O�}�V������1���Ԃ��Ƃɒ���D���o�Ă���A10���œ�������(�ڂ�����������)�B �����͎��R�Ɍ��w�\�ł��邪�A���{�R�v�ǐՂ̂������ɂ�e��ɂ͎{������Ă���B�����A�u�����������K�C�h����v�ɂ���K�C�h�c�A�[���s���Ă���(���v60�`90��)�A���̃K�C�h��\�����߂Ε��{�݂����w�\�ł���B ����͋�X2015�N10�A11���̏T���Ɍ����čs���Ă����A�v�ǐՒ��S�̃K�C�h�c�A�[(45���A1��2��)�ɎQ�������B |

|

(�����V���Ǝ���) �@�����͓��S�̂����R�тɕ����Ă���A���͖͂w�NJ��ł���B�D�����ڊ݉\�ȏꏊ���Ȃ����߁A���̓쑤(��f�n�}�ł͉E�[)�̍��l����C��ɕ�����ݒu���A���̐�Ƀh���t�B���V����݂��Ă��邪�A�O�m�ɖʂ��Ă��邽�߁A�����Ŕg�������Ȃ�Ǝg�p�ł��Ȃ��Ȃ�B���{��`�����̌R�`���肪�^�s���Ă���Ƃ��ł��A������͌��q�ɂȂ邱�Ƃ�����B�����X�V�����z�[���y�[�W�Ŋm�F����Ƃ悢�B ���l�͌��݂̌`�炵�āA�l�H�I�ɑ���ꂽ�����������悤�ɉM����B���̍��l���C������o�[�x�L���[�̏ꏊ�ƂȂ��Ă���A���̎R���ɁA���X�g�n�E�X�ƊǗ������ݒu����Ă���B���X�g�n�E�X�ɂ̓����^���V���b�v(�o�[�x�L���[�p�i)�A���X�A�C�̉ƂȂǂ̓X�܂������Ă���A2�K�͎��R�ɋx�ނ��Ƃ��ł���L���e���X(�{�[�h�f�b�L)�ɂȂ��Ă���B �@�Ǘ���3�K�ɗאڂ������˂̂��錚����1895�N�Ɍ��Ă�ꂽ�ΒY�����̔��d���ł���B�����K�����������A���݂͕\�ʂ������^���h��ɂ��Ă���B���݂��W�[�[���G���W���Ŕ��d���Ă���B |

| (�ʐ^�̓N���b�N�Ŋg�債�܂��B) | ||||

|  |  |

||

| �����V���֓�������Sea Friend�� | �����V�� | �㗤�p�����ƍ��l |

| (�ʐ^�̓N���b�N�Ŋg�債�܂��B) | ||||

|  |  |

||

| ���d�� | �����V���O�̗��n | �V���O�̊R�n�̊C�L (�����͊C�L�̐����n) |

![�V������̉��]�E�݂ȂƂ݂炢](navyresize200/navy283.jpg) | ![�V������̉��]�E���l�����h�}�[�N�^���[](navyresize200/navy284.jpg) | ![�V������̉��]�E�Ǖl�Z�F�d�@](navyresize200/navy285.jpg) |

||

| �V������̉��] �݂ȂƂ݂炢 | ���� ���l�����h�}�[�N�^���[ | ���� �Ǖl�Z�F�d�@ |

|

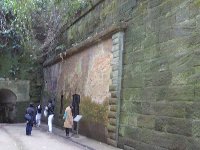

(�����̗v�lj��A�C��A�����A���ɁE�e���) �@�����̗v�lj��́A��ʐl�̗���������֎~����1881�N���n�߂�ꂽ�B �܂��O������͌����Ȃ��悤�A���̓������J���A�ǖʂ�ΐς݂ɂ��āu�����v�ƌĂԐؒʂ�����(�S��300m�A��4.5m�A����4.5�`9m)�A���̐�Ƀg���l�����A�X�Ɋ����̐��ǂɂ͕��ɁA�e��ɂȂǂ��@�荞�݁A�n�㕔�ɖC���2�����ݒu���A1884�N�Ɋ��������B�����p�v�ǂ��\�����鉎���C��ł���B�C��̒u���ꂽ�ꏊ�́A��1�C��(27�Z���`�C2��)���A�g���l�����o����̐ؒʂ��̏�A��2�C��(24�Z���`�C4��)�����ɂƒe��ɂ̏�ł���B�܂��A�����̓��ǂɂ͎������ꂽ�B �����C���1925�N�ɏ��Ђ��ꂽ�B�܂��A���݂͖C��Ղ̌��w�ł��Ȃ��B |

| (�ʐ^�̓N���b�N�Ŋg�債�܂��B) | ||||

![����������]��](navyresize200/navy246.jpg) |  |  |

||

| ���d���e����芲��������]�� | ���������߂� | �����̗l�q |

|  |  |

||

| ���� | ���ɓ��� | ���� |

|  |  |

||

| ���ɂ̓V��2�K�Ƃ̘A���p�`���� | ���ɂ̓V�䃉���v�݉����p�t�b�N | ����2�K�� |

|  |  |

||

| �e��� | �e��ɑO�̎�� | �e���2 |

|  |  |

||

| �e���2�O�̎�� | �����ςݍH�@-�t�����X�ς� (���ɁA�g���l���Ȃ�) | �����ςݍH�@-�C�M���X�ς� (���) |

|

�����H�@ �E���ɂ�e��ɁA�g���l���ȂǁA�����ɂ�����v�ǂ̍\�z���͗�������ł���B �����ȍ~�䂪���ɂ́A�����ςݍH�@�Ƃ��āA�x���M�[�E�t�����X�𒆐S�Ƃ���u�t�����h���ς݁v(�ʏ́u�t�����X�ς݁v)�Ɖp���́u�C�M���X�ς݁v���������ꂽ�B �ŏ��ɓ������ꂽ�̂́A���葢�D���̑O�g�ł��钷�萻�S�����݂ɍۂ��Ăł���A�����ŌÂ̗������z�Ƃ��āA��ʐ��E��Y�ɓo�^���ꂽ�����C�D��́u�g�g�������v(���葢�D���֘A�{��)���c����Ă���B �E�t�����X�ς݂́A��i�ɒ���̗����Ə����̗��������݂ɐςނ̂ɑ��A�C�M���X�ς݂͒��肾���̒i�Ə��������̒i�����݂ɐς�ł������̂ł���(��̉摜�Q��)�B�����̓t�����X�ς݂��嗬�ł��������A���������ȍ~�̓C�M���X�ς݂ɂƂ��đ���ꂽ�B�C�M���X�ς݂̕����A�R�X�g�A���x�̖ʂŗD�ʂɂ���Ƃ������Ƃ̂悤�����A�䂪���̑ΊO�W�̉e�������낤�B ���������\�����͖w�ǃt�����X�ς݂ō���Ă���B���̂ق������ȃt�����X�ς݂̌��z�Ƃ��ẮA�x�������ꂪ����B���̐v�́A���{�ꐻ�S���̐v�Ɋւ�����t�����X�l�Z�p�҂��s�����B |

|

(�g���l��) �@�ؒʂ��̐�ɂ͓��̖k���֔�����g���l�����z������Ă���B���̃g���l���́A��4m�A�S����90m�̃A�[�`���̃t�����X�ςݗ����\�����ŁA�g���l�������ǂɊJ������݂��A2�K�\���ɂȂ��Ă���B�܂��A�����ɌX��t���Č��ʂ��Â炭���Ă���B �ʏ́u���̃g���l���v�ƁA������Ⴂ�ȃl�[�~���O�����A�����O����̌ď̂��������B�J�b�v���q�����\���������̂͂��̂�����������Ȃ��B |

| (�ʐ^�̓N���b�N�Ŋg�債�܂��B) | ||||

|  |  |

||

| �g���l������ | �����㕔 | �g���l������(��������) |

|  |  |

||

| ���NJJ�����̊K�i | �g���l���������������]�� | �o���t�߂��猩���g���l������ |

|

(�g���l���o������) �@�g���l�����o��ƁA�E���͐ؒʂ��ɂȂ��Ă���A�O���ɓ����ւ̃g���l���̓�����������B���̐ؒʂ��̍��n��ɑ�1�C�䂪����A�E���̎{�݂͂��̊֘A�{�݂Ƃ݂��Ă���B �g���l���o���̍��O���ɒe��ɂ̓���������B |

| (�ʐ^�̓N���b�N�Ŋg�債�܂��B) | ||||

|  |  |

||

| �g���l���o�� | �o���E�̖C��֘A�{�݂� �����ւ̃g���l������ | �o�����O���e��ɓ��� |

|  | ![�O����e��ɂ�]��](navyresize200/navy272.jpg) |

||

| �e��ɐi���H | �e��ɓ��� | �����̔��Α��̊O����e��ɂ�]�� |

|

(����) �@�]�˖��{�͍]�˘p�̖h���̂��߁A1847�N�ɉ�������3�����ɑ����\�z���A��z�˂ɖh���̔C�ɓ����点���B���̂����A���̖k���[�̎Ζʂɒu���ꂽ�̂��A�K�̍���ŁA�Y�ꐅ���Ɍ����A��C3�傪�������Ă����B�`���̔z�u�}�́u�L��v���A���̏ꏊ�ł���A���݂͊��̏�ɓ˂��o���������p��]�ޕ��R�ȍL��ɂȂ��Ă���B�Ίݖ[�������̌N�Ð��S���≡�l�`��]�ނ��Ƃ��ł���B |

| (�ʐ^�̓N���b�N�Ŋg�債�܂��B) | ||||

|  | ![���{��s�������ʂ�]��](navyresize200/navy275.jpg) |

||

| �K�̍���Ղ̍L�� | ���� | ���{��s�������ʂ�]��(�����p �C���ʃZ���^�[�̓���������) |

![���Ղ���̓W�]�E�Y�ꐅ�����q�s����LPG�D](navyresize200/navy276.jpg) | ![���Ղ���̓W�]�Ί݂̌N�Ð��S��](navyresize200/navy277.jpg) | ![���Ղ���̓W�]���l�{�q�u���ƃx�C�u���b�W](navyresize200/navy278.jpg) |

||

| ���Ղ���̓W�] �Y�ꐅ�����q�s����LPG�D | ���� �Ί݂̌N�Ð��S�� | ���� ���l�{�q�u���ƃx�C�u���b�W |

|

(�C��ՂƏ���) �E�����������ɂ́A����E��펞�̍��p�C�����c����Ă���(���ǂ͊C�R�A���R�̌ď̂ł͍��˖C)�B �`���̔z�u�}�ɋL���Ŏ������B�����̂����AD��127�~���C�̖C���ՂŁA����ȊO��80�~���C�������B127�~���C��1945�N�ɔz�����ꂽ���̂ŁA���{���P(7��18��)�Ŏg��ꂽ���A�G�@�ɂ͖������Ȃ������悤���B����ȊO�͎���Ŏg�p����邱�Ƃ͂Ȃ������B �E���ǁA�����͖����̑��̎��ォ��A�����m�푈�����܂ŁA�S���o�Ԃ��Ȃ������ƌ����Ă悢�킯�ŁA�o�Ԃ��Ȃ��������炱���A��X�ɖ�������̗����\�������c����A�܂�����E���̖C���ՂȂǂɂ��A�̐푈�̎��オ���������Ƃ�S�ɗ��߂�ޗ�����Ă���Ă���ƍl����ׂ��ł��낤�B�u���̃g���l���v��ʂ�J�b�v�����S�ɗ��߂Ă��邩�ǂ����͒m��Ȃ����B �R�l�̒��ɂ́A�����m�푈�ɂ����Ă��̗v�ǂŐ키���Ƃ�{�C�ōl���Ă����҂�������������Ȃ����A�����Ȃ����牎���̎{�݂͑S���j��A�Ή����ˊ�ŏĂ��s������A�y�̎R���I�o�����ۗ��̓��ɂȂ��Ă����ɈႢ�Ȃ��B����������Ζ��炩�ł���B����̐�ꂪ�܂��ɂ����������̂ł���B�����͖{���ɋ����ɂށB |

| (�ʐ^�̓N���b�N�Ŋg�債�܂��B) | ||||

|  |  |

||

| �C��� A | �C��� B �R���Ɂu���@���A�v������(��)�B | �C��� C |

| (��)���@��l���C�H�Ŗ[���������犙�q�������Ă����ہA����������Ă����ֈē������A�Ƃ��������̋N���Ɋւ���`���Ɋ�Â��B���ۂ́A�Ñ�̏Z���ՁB |

|

| �C��� D |

|

2 �����p�v�ǂ̊C�� �@�����������炩��吳�ɂ����āA �����p�ŋ����ł����t���x�Ö��Ɖ����C��̊Ԃ̊C��ɁA ���̂����A���C�ƂƑ�O�C�Ƃ�1923�N9���̊֓���k�Ђɂ���Ђ��A�C������邱�ƂȂ��A�p�~�E���Ђ��ꂽ�B��C�̋Z�p���i�����A�˒��������L�т����߂ɕK�v���Ȃ��Ȃ������Ƃɂ��B���C�Ƃ͓����p�v�ǂ̈ꕔ�Ƃ��đ���E���̏I�����܂ʼn^�p���ꂽ�B �c��Ȕ�p�ƔN���������Ēz�������C��v�ǂł��邪�A����̗v�ǂƓ��l�A���ۂɎg���邱�Ƃ͂Ȃ������B�g���邱�ƂȂ��ėǂ������ƌ����ق��Ȃ��B �����A�Z�p�I�ɂ͍��x�Ȃ��̂�����A���ɑ�[���ɒz�����ꂽ��O�C�Ƃ́A�����p�A�N�A���C���؍X�Ðl�H��(���݂ق���)�̐��I����Ƃ���A���̍`�p��l�H���z���Z�p�֎���Z�p�n���ɍ��܂����̂Ƃ���Ă���(��)�B (��)������r���u�ߑ�y�؈�\�u�����p���C�Ɓv�̌��Z�p-�����ŏ��߂Ă̊C��l�H���̌���-�v(�y�؊w��_���WD2�A2014) |

|

���C�ƁF�x�Ö���[�C��(���[4.6m) �@�@�@�@�@�@1890(����23)�N����(���݊���9�N) �@�@�@�@�@�@�ʐ�23,000�u ���C�ƁF���C�Ɛ�2,577m(���[12m) �@�@�@�@�@�@1914(�吳3)�N����(���݊���25�N) �@�@�@�@�@�@�ʐ�41,000�u ��O�C�ƁF���C�Ɠ�2611m(���[39m) �@�@�@�@�@�@1921(�吳10)�N����(���݊���29�N) �@�@�@�@�@�@�ʐ�26,000�u (�ʐς́A��������b�㕔�ʐ�) |

|

���C�� �@���C�Ƃ̒z�����ꂽ�ꏊ�́A�x�Ö��ɂȂ���ŁA�����ɂ͖����]�쑾�Y���q�傪�C��̌��݂{�ɐi������(1839(�V��10)�N)�B���A�A���R�ɂ�蒆�������j�����ꂽ���A���ݓ��䂪�ݒu����Ă���B�㗤�͂ł��Ȃ��B ���C�� �@���C�Ƃ��A���j�������ꓔ�䂪�ݒu����Ă��邪�A1977�N����C��ЊQ�h�~�Z���^�[�̏��h���K��Ƃ��ė��p����Ă��邻�����B��݂����A��^�D���̉�����W����댯�����邱�Ƃ���A2006�N�x�����ݐ����H�����s���Ă���B�㗤�͂ł��Ȃ��B �@���y��ʏ�(�ό���)�́A�u�ό��r�W���������v���O����2018�v�̎{��̈�Ƃ��āA�u���͂�����I�{�݁E�C���t���̑�_�Ȍ��J�E�J���v��W�Ԃ��Ă��邪�A���̈�Ƃ��āA���C�Ƃɏ㗤�ł������c�A�[���������ׂ��A�������i�߂��Ă���B���Ȃ킿�A���y��ʏ�(�֓��n�������Ǎ`�p��`��)�A���{��s�Ȃǂɂ��A�u���C�Ə㗤�c�[���Y�����i���c��v���g�D����A2018�N9������3�J���̗\��ŁA���ԗ��s�Ǝ҂Ȃǂɂ��g���C�A���c�A�[�����{����^�тł���B���̏�A2019�N8���ɒ���I�ȃc�A�[�𐧓x������v��ł���B �u�ό��r�W���������v���O�����v�́A2020�N�K���O���l���s�Ґ�4,000���l���̖ڕW�B���Ɍ������{��ł���A���C�Ƃ��O���l�ό��̖ړI�n�Ƃ��ēK�����ǂ����A�^��ł͂���B�l���̑��@���߂�Ɏ�������㐶�܂�̐���݂̂Ȃ炸�A���{�l�̑��������Ă��̂悤�Ȏ{�݂������p�ɂ���ꂽ���Ƃ�m��Ȃ��̂�����ł��낤�B���̈Ӗ��ŁA�ނ�����{�l�����ƌ����悤�B �@�u�ό��r�W���������v���O����2018�v(�ό��������i�t����c�A����30�N6��)�́A�����炩���B �@���݂ɁA���C�Ƃ��u���̌R�͓��v�ƌĂԌ���������(���{��s�z�[���y�[�W)�B����̌R�͓��̐����ɂ��₩�肽���̂��낤���A�u�p�Ёv�Ƃ��������ł́A�]��ɂ����Ղł��낤�B�O���l�����ɂ�����{�l�����ɂ���A�ǂ̂悤�Ș_���������āA���̎{�݂̈Ӌ`��i������̂��B����Ȃ����ẮA�P�Ȃ�l�W�߂̂��߂̘b����ɏI���̂ł͂Ȃ����B |

|

��O�C�� �@��O�C�Ƃ́A�Y�ꐅ���̐��[39m�Ɛ[���������������̒��ɂ������H���ŁA�������g�ɂ��j���ȂǁA29�N��v�����H�����������A����2�N��̊֓���k�Ђɂ���œI�Ȕ�Q���A�R���N���[�g�\�����͖w�NJC���ɓ]�����A�S�̂̎O���̈ꂪ���v���Ă��܂����B �����A��O�C�Ƃ̒z���Z�p�́A�C�O��������ڂ���鍂�x�ȋZ�p�ł��������Ƃ͊ԈႢ�Ȃ��悤���B ���͕��i�݁A�ÏʂƉ����Ă��܂��A�C��̂����������B���̂��߁A�P���H�����v�悵�����̂́A�C�ƐՂ��i�D�̋���ɂȂ��Ă������߁A���ƊW�҂̔��ɑ����A���̗�����̂�30�N��v���A�H�����s��ꂽ�̂�2000(�����P2)�N����2007�N�ɂ����ĂɂȂ����B�H���͑D���̍q�s���S�̂��߁A���[23m���m�ۂ��ׂ��A�C���ɓ]�������\�����������g����ƂƂ��ɊC�Ƃ̊�b��������������B |

|

�@�����g����ꂽ�\�����́A�啺�ɂƌĂ��d��1,200�g���̋���ȃR���N���[�g�\���������{��s����"���݂�������"�ɁA�T�Ɠ�(565�g��)�A�C��C����(540�g��)�A�ϑ���(907�g��)���A"�ē��s�s�Βn"���ɂ����ĕۑ��E���J����Ă���B ����������`�̂܂܂ł͂Ȃ����̂́A��v�ȕ����ł͂���悤���B80�N�ȏ���C���ɖ�����Ă����ɂ��Ă͂悭�`���Ƃǂ߂Ă���ƌ����悤�B�����g�������́A�K�Ȃǂɂ��R���N���[�g�̉����A�L�k�Ȃǂ̕t����������ꂽ�͂��ł��邪�A�W���ɍۂ��Ă͉��ϒ��������Ă���A�O�ς͒����ԊC���ɒ���ł������Ƃ�Y�ꂳ���Ă��܂����ł���B |

|

���݂��������́A���{��̖����p�`�p�ł���V�`�n��̎Ő��Βn�ŁA�}�E���e���o�C�N��X�P�[�g�{�[�h�Ȃǂ��ł���X�|�[�c�L���ނ���y���߂�e����݂��݂����Ă���B ��O�C�Ƃ̑啺�ɂ́A�Ő��L��̊C���ɓW�����Ă��邪�A���ٗl�Ȋ����ł͂���B�����̃v���[�g�����J�ŗ��Ă��蔻�ǂ��ɂ����B�t�F���X�Ɉ͂܂�A�{������Ă��邪�A�Ǘ��������ɗ��߂A�������A���������w���邱�Ƃ��ł���B �Ȃ��A���̒n��ɂ́A���w�Z��A��^���Ǝ{�݂����n����ق��A�����ی���w���u����Ă���A�C�Ӄj���[�^�E���ƌĂ�Ă���B�������A������ʋ@�ւ̕ւ͗ǂ��Ȃ��B���l�}�s��w�O�w���Ŋ��w�ł��邪�A���w��������܂ł͓k��20�����x������B�o�X��JR���{��w���N�I�_�Ƃ���z�o�X�����邪�A�����ɂ߂ď��Ȃ��A���{��s�̃A�N�Z�X���ɂ��f�ڂ���Ă��Ȃ��B |

| (�摜�̓N���b�N�Ŋg�債�܂�) | ||||

|  |  |

||

| �啺�ɐ���(2004�N���g��) ��29.5m�A����5m�A�d��1,205�g�� | �����C������̑S�i (�C���W�]�f�b�L����) | ������������̑S�i |

|  |  |

||

| ���������p�J�������C�M���X�ς� �̗�������ɂȂ��Ă��� | �������� | ���������㕔 (�R���N���[�g�Ɨ����̐ڍ�����) |

| ![������]��](navyresize200/navy353.jpg) |

|

| ���݂��������e���f�b�L�̗l�q | �������ʂɉ�����]�� |

|

�ē��s�s�Βn�́A���{��s�k���̒Ǖl�n��ՊC���̍H�ƒn�тɂ���"�Βn"�ł���B���̒n��̑����̕�������Y�����ԒǕl�H�ꂪ��߂Ă���A���Ђ̗A�o�p��p�u���O�̕������[�h�̕Ћ��Ƃ��������ł���B�Βn�Ƃ������̂ɂ��S�炸�A�Βn�͖w�ǂȂ��A�����p��O�C�ƈ�\�W����̑��A�s���B��Ƃ����h�b�O�����L�ꂪ���邾���ł���B �Ȃ��A�ē��s�s�Βn�̓����ɏ������u������B������́A���̖��̒ʂ�Ɉ͂܂ꂽ�L�R�Βn�ł���(��q)�B ���l�}�s�Ǖl�w����o�X6�����x�A�Ǖl�Ԍɉ��ԁB ��O�C�ƈ�W����́A��1��A�����j���Ɍ��J����Ă���B�Ǘ����������W����̑O�ɒu����Ă���A�p�l����͌^�ɂ�����̂ق��A�R���N���[�g�\�����Ƌ��Ɉ����g����ꂽ�d���\�P�b�g�P�[�u���A�֘A���i�Ȃǂ��W������Ă���B |

| (�摜�̓N���b�N�Ŋg�債�܂�) | ||||

|  |  |

||

| ��O�C�ƓW����Ǘ������� | �������� | �������g����ꂽ���i�ނȂ� |

| (�ϑ���) | ||||

|  |  |

||

| �S�i(6�J���������ϑ����̈��) (�C����(�e���)�ƈ�̍\���̂���) | �ʘH | �ʘH���� |

|  |  |

||

| �~���`�̊ϑ������� | �ϑ������� | �e��ɓ������� |

|  |  |

||

| �e��ɓ��� | ���� | �����C�e�o������p���� |

| (�C��C����) | ||||

|  |  |

||

| �S�i | ���� | ���� |

|  |  |

||

| �C�e�o������p���� | �C�e�o������p�����E�O�̕��� | �����S�i |

| (�T�Ɠ�) | ||||

|  |  |

||

| �S�i | ���ʓ��� (�T�Ɠ��ړ��p���[���̐Ղ��c��) | �����S�i |

|  |  |

||

| �����̒ʘH | �K��ւ̊K�i | �K�ォ�� |

|

(�L�R�Βn) �@�L�R�Βn�𒆐S�Ƃ��邱�̒n��́A���{��C�R�q����A�C�R�q��Z�p���A�Ǖl��s��ƊC�R�q��̈�勒�_�ł������ꏊ�ł���B���{��`��т��S�ĊC�R�{�݂ł���A���{�ꂪ�R�s�ł��������Ƃ����߂Ď�����������B �@�Βn�������璸��̓W�]��Ɏ���U���H�ɉ����āu�C�R�q�˔�v�A�u���ȗ��a���V�n��v�A�u�C�R�b���s�\�ȗ��K�������V��v�����Ă��Ă���B �u�C�R�q�˔�v�́A1937�N�ɉ��{��C�R�q��������Ă����̂ŁA1912(�吳��)�N11�����n�Ǖl�ɂ����ĉ͖�O�g�C�R��т��J�[�`�X������@�Ŕ�s�����̂��鍑�C�R��s�̚���ł���ƋL����Ă���B �\�ȗ��W�̔�͓����B1930(���a5)�N�A���{��C�R�q����C�R��s�\�ȗ��K���i�u�\�ȗ��v�j�̐��x�������������A�����̉��厑�i�͍������w�Z�I���ȏ�ł������B���̌�1937�N�ɂȂ�A�C�R���w�Z�Ɠ����������w�I���ȏ�����厑�i�Ƃ���u�b��v�ƌĂ�鐧�x���������A����ɔ����]�O�̍������w�Z���i�̃R�[�X�́u����v�ƌĂ��悤�ɂȂ����B�u���ȗ��a���V�n��v(1981�N����)�́A�\�ȗ��S�̂̒�����Ƃ݂���B �u�C�R�b���s�\�ȗ��K�������V��v�́A1997�N�Ɍ������ꂽ�B�蕶�ɂ��A�b����K����1937�N9���̑�1������v139,720���̐��N���e�n�̍q����ɓ������A����6,778�������̉ʂāA�C��ɎU�����B(��) �@�@�@�@(��)�b��A����̑��A1940�N�ɂ͉��m������I�����ꂽ����A1943�N����͉��퐶�k�̂����ŒZ���{���҂̉�-���̐��x �@�@�@�@���o�����B�������܂ސ��k�����́A241,463���A�����펀�҂�18,900���Ƃ̒���������(�\�ȗ������كz�[���y�[�W) �@�@�@�@�������ɂ��A�ł��]���҂̑��������̂́A����ŁA7,362����5,454�����펀�����Ƃ����B �Ȃ��A���n�̒n���ɂ�6�J���A����6km�̊C�R�q����n�������m�F����Ă��邪�A���݂͗�����֎~(�߂��������J�\��)�B |

| (�摜�̓N���b�N�Ŋg�債�܂�) | ||||

|  | ![�W�]��](navyresize200/navy380.jpg) |

||

| �L�R�Βn���� | �L�R�Βn�ē��} | �W�]�� |

|  |  |

||

| �C�R�q�˒n�L�O�� | �����ē� | ���ȗ��a���V�n�� |

|

| �C�R�b���s�\�ȗ��K�������V�� |

| �@�L�R�Βn�̊C���A���{��`�ɖʂ���ꌩ�z�e���̂悤�Ȍ�����"���T�C�N���v���U<�A�C�N��>"�ł���B�u�e�����T�C�N���@�v�Ɋ�Â����ʎ��W�ɑΉ����鍑���ő�K�͂̎{�݂��������B |

| ���y�[�W�̃g�b�v�� |

| �@�ω������(�v�ǐՁA���p��) |

|

�E�ω���́A���{��s�쐼���̓����p�ɓ˂��o�����ŁA��[�Ƀ��F���j�[�̐v�ɂȂ���{�ŏ��̗m������u�ω��铔��v���ݒu����Ă���(�����2�N1��1��<1869.2.11>�_��)�B�ω�������́A���̈�т�70ha�ɋy�ԍL��Ȏ��R�����ŁA�V�C��^�u�𒆐S�Ƃ����Ɨt���т̂Ȃ����U����A�F�X�ȃ��N���G�[�V������̌��o����{�݂��z�u����A���{��s���̌e���̏�ɂȂ��Ă���B �@���̒n��ɂ́A�Â��͍]�˖��{�̖��ɂ���Ô˂�����z���Ă����B�����ȍ~�́A��s�h�q�̂��߂ɓ��{�R�������p��тɒz�����A"�����p�v��"�̒��ł��ł��d�v�ȁA�u�ω���C��v���u����Ă����B1975�N�ɂ��̐Ւn(���L�n)��_�ސ쌧�������Ƃ��Đ��������̂��ω�������ł���B �@�E�����́A�S�̂Ƃ��Ď��R�тɕ���ꂽ�u�˒n�ł��邪�A�傫����̕�������Ȃ��Ă���悤�ɂ݂���B �ω��铔����܂ޓ쓌�̕���(���̔z�u�}�E��)�́A�����p�ɓ˂��o�Ă���A�C�Ɍ������ĖC�䂪�ݒu���ꂽ�B���݂́A�C�݉����Ƀ��X�g�n�E�X�A���R�����فA���ԏ�A�o�[�x�L���[�G���A�Ȃǂ�u���A�����͊�{�I�ɂ͎��R�т̂܂܂ŁA���̒��ɓ����p�C���ʃZ���^�[(��)�A��v�D���̔�A�����炵��Ȃǂ̎{�݂�z���Ă���A�U�����S�̃G���A�ƌ�����B (��)�����p�̍q�s������эq�s�ǐ����s���C��ۈ����̑g�D ����A�����k��(�z�u�}����)�͊C�݂���͋���������n��ŁA�A�X���`�b�N���Ԃ̍L��A�ʎ��̐X�Ȃǂ��z�u����A���N���F�[�V�����A�e���̏�Ƃ�������ł���B�܂��A�����p�����J�����Ƃ݂���Ζʂɔ��p�ق�����B |

|

(�����̎�Ȏ{��<�������p��>) �����p�v�ǁE�ω���C��� �@�����p�v�ǂ́A1880�N���猚�݂��n�߂��A���{��R�`�A�O�Y�����y�ёΊ݂̖[�������ɖC��Q���z�u���ꂽ�B�ω���C��ł́A3�����̖C�䂪�A�����C��ƂƂ���1884�N�Ɋ������Ă���B �֓���k�Ђ̌�A�����̖C��́A�ꕔ������1925�N�܂łɔp�~�E���Ђ��ꂽ�B���̌�̌R�g����̒��ł��A�����̖C�䂪�������邱�Ƃ͂Ȃ������B |

| �@�ω���o�X��߂��̕W���ɏ]���ēo��A�����p�C���ʃZ���^�[�̑O�̍�����ƁA�ω�����C�䂪����B�܂��A�C���ʃZ���^�[�O����N���̑����ׂ��U�������s���ƁA�ω��铔��̉���ʂ�A���C��ɒ����B���C��Ԃ̋�����300m���x�ł���B |

| (�ʐ^�̓N���b�N�Ŋg�債�܂��B) | ||||

|  |  |

||

| �ω���o�X��߂��̊C�� | �����p�C���ʃZ���^�[�ւ̓o��� | �����p�C���ʃZ���^�[ |

| �ω�����C��(�z�u�}A)�́A1880�N�ɒ��H���A1884�N�Ɋ��������A�䂪���m���v�ǂ̑�ꍆ�Ƃ���Ă���B���S�̉���(�������傤)������ŁA24�Z���`�C2����^�ɔz�u���Ă����B1915�N�ɏ��Ђ��ꂽ�B |

|  |  |

||

| �������ĉE���̖C��� | �������č����̖C��� | ���E�̖C����g���l���Ō��ԉ��� |

|  |

|

| ���� | �����O���̍H�@������ �t�����X�ς݂̗���(�g���l���㕔) |

| ���C��(�z�u�}B)�͑��C��Ɨ��������ɒz������A24�Z���`�C6���z�u�����B��������3��̐Ղ́A���݂̓����p�C���ʃZ���^�[�̕~�n�ɂȂ��Ă���A�E��3��̖C�䂪�������Ă���B1925�N�ɏ��Ђ��ꂽ�B |

|  |  |

||

| �C��Ղ���1 | �����E���ԕ����͒n�������� | �C��Ղ���2 |

|  |  |

||

| �C��Ղ���3 | �e��� | ���C��Ɠ���Ԃ̎U�����̗l�q |

|

��O�C��(�z�u�}C)��1882�N�ɒ��H�A1884�N�Ɋ������A1925�N�ɏ��Ђ��ꂽ�B28�Z���`�C4���z�u���Ă������A�������Ă���̂�1��݂̂ŁA�����C�̌����炵���ɂȂ��Ă���B�ꏊ�́A���C��Ղ���U���H���Ԃ̍L����ʂ������r������g���l���Ō��ꂽ��ł���B �@�ȏ�̖C��̗����ςݍH�@�́A�����������t�����X�ς݂ł���B |

|  |  |

||

| ��O�C��֒ʂ���g���l�� | �g���l������(�o������) | �g���l�������t�����X�ς݂̗��� |

|  |  |

||

| ��O�C����� | ��O�C����� | �C�̌����炵�� |

|

�O���ƖC��(�z�u�}D)��1894�N���H���A1895�N�Ɋ��������B���݂̔��p�ٓ쓌�̍���Ɉʒu���A�����p�̓����Ɍ������A27�Z���`�C4��A12�Z���`�C2���z�u�����B�C��Ԃ̒n���ɒe���(�R���p��ʼn������Ə̂���)������A��������K�i�Ōq���\���ɂȂ��Ă���B1934�N�ɏ��ЁB �ۑ���Ԃ��ǍD�ŁA���^�ɋ߂��`�ŕۑ�����Ă���B�������A���ɔz�u����Ă���12�Z���`�C�̖C��Ղ͗�������֎~�ɂȂ��Ă���B ���̎����ɂȂ�ƁA�����̓C�M���X�ς݂ł���B �C��ɋߐڂ����L��́A�O���Ɖ��n�Ƃ��Đ�������Ă���B |

|  |  |

||

| �O���ƖC��������H��̖和�� | �q�ɐՂ� | �ē��� |

|  |  |

||

| ��O��27�Z���`�C�� | �C��Ԃ�n���Ōq���K�i�ƉE�e��� | �C��Ԃ̒e��ɏ㕔 |

|  |  |

||

| ����27�Z���`�C�䂻��1 | ����27�Z���`�C��̒e��ɓ��� | ����27�Z���`�C�䂻��2 |

|  |  |

||

| 27�Z���`�C���12�Z���`�C��̊Ԃ� �ϑ����� | �C�M���X�ς݂̒e��ɗ��� | �O���Ɖ��n |

|

����������(�z�u�}F)�́A1937�N�Ɋω���̓��[�̊C��ɑ���ꂽ�A�G�����͂�T�m���邽�߂̎{�݂ł���B �Y����ʂ���ω���ɍ����|����ƁA������l�Ƃ����C�݂�����A���̐�̊ω��莩�R�����قȂǂ��߂���ƊC�㎩�q���ω���x�����ɂȂ�B�������͂��̎{�݂̕~�n���ɂȂ�̂ŋ߂Â����Ƃ͂ł��Ȃ��B���n�ƎV���łȂ���Ă������A�C��̍\�z�����c���Ă���B�����ɂ́A��4�C�䂪�u����Ă���A��\������悤���B �����������̓�ɗאڂ��āu���C��v���u����Ă������A���݂́u�W�]���n�v�ɂȂ��Ă���B�܂��A������l�̏�Ƀg�[�`�J���c���Ă���B |

| ![�W�]���n(���C���)](navyresize200/navy332.jpg) |  |

||

| ����������(�W�]���n���̊����) | �W�]���n(���C��ՁA�E�����C)) | ������l (���̌������ω��莩�R������) |

| ![��v�D���̔��]��](navyresize200/navy335.jpg) |

|

| �g�[�`�J�� | ������l���n���� ��v�D���̔��]�� |

|

��v�D���̔�(�z�u�}E) �@��Ƃ��đ����m�푈���ɂ�����A���E�C�R���p�D�����тɑD���^�c��ɂ�蓝�����ɂ��������ԑD���ɔz�悵�A�]���ɂȂ�����퓬���̑D���v6���l�]���J��ԗ��ŁA1971�N�Ɍ������ꂽ�B���N5���ɐ�v�E�}�E�D���Ǔ������s���Ă���B ��v�҂̓���́A���C�R�̒��p�D���z��҂�44.3��l�ŁA73%���߂�B�܂��A�N��ʂɂ݂�ƁA�A���v���Ƃ͂����A�h�q���W�N��ɒB���Ȃ�17�˖����̏��N��7��l�ȏ�����邱�Ƃɋ��������B(���{�}�E�D��������z�[���y�[�W�ɂ��)�B �@�ꏊ�͕W��63m�́A�ω���ōł������Ɩڂ���鋌��Y�ۗۂ̐Ւn�ł���(�~�n4,300�u)�B ����24m�̔����̑��lj��ɊC��W�]����Տ�(�F��̍L��)������A��[�ɔ蕶�ƌ��ԑ��݂��Ă���B�蕶�́A�@ �@�u���炩�ɂ˂ނ�@�킪�F��@�g�Â��Ȃ�@�Ƃ������Ɂv �Ǔ����ɂ́A�V�c�c�@���É���2015�N���܂ߓx�X�o�Ȃ���Ă���(��)�B �L��e�̗��É��̂��́B �@�@���(��������)�ɐ������D�l�𓉂ޔ�̔ޕ��Ɍ����C���炯���i1992�N �V�c�É��j �@�@�����G��Ĉ⑰��ƋF��X�ɂ���ɂЂ��ʂ�ČN��������Ђ��� �i1971�N�c�@�É��j (��)�NjL�F2015�N12���̓V�c�a�����ɍۂ��Ă̋L�҉�ł���v�D���ɂ��Č��y���������B ���Y�����̑S���͉��L�̒ʂ�B �u�R�l�ȊO�ɐ푈�ɂ���Đ����ɂ������傫�ȋ]�������l�X�Ƃ��āA���Ԃ̑D�̑D��������܂��B�����͊O���q�H�̑D���ɂȂ邱�Ƃ��������l�X���A���Ԃ̑D�p���ČR�l��R�p�����Ȃǂ��̂���A���D�̑D���Ƃ��ē����A�G�̍U���ɂ���Ė��������܂����B���{�͊C�Ɉ͂܂�A�C�^���Ƃ��Ĕ��W���Ă��܂����B�������������A�D�̊G�t�������Ċy�����Ƃ�����܂����A�����̑D�́A�a�@�D�Ƃ��Ďc�����X��ۈȊO�́A�قƂ�NJC�ɒ��Ƃ������Ƃ���ɒm��܂����B�����Ȃ��A�A���D�����ׂ��R�͂Ȃǂ��Ȃ����ł��A�A���Ɩ��Ɍg���Ȃ���Ȃ�Ȃ������D���̋C������{���ɒɂ܂����v���܂��B���N��6���ɂ͑�45���v�E�}�E�D���Ǔ������_�ސ쌧�̐�v�D���̔�̑O�ōs���A�S���Ȃ����D���̂��Ƃ��v���A���Ԃ��܂����B�v |

|  |  |

||

| ��v�D���̔�����̔� | ��v�D���̔�S�i | ���� |

| ![�C��W�]����Տ��[�̔蕶�ƌ��ԑ�](navyresize200/navy326.jpg) |  |

||

| �D�����A�l�����e2�̂� �u�����Y��<�Q��> | �C��W�]����Տ��[�� �蕶�ƌ��ԑ� | �V�c�c�@���É��̉̔� |

|

�@��Y�ۗ��́A1895�N�ɒ��H�A1896�N�Ɋ������A1925�N�ɏ��Ђ��ꂽ�B9�Z���`�C2���z�����Ă����B

��\�Ƃ��ẮA��v�D����̎Ő��L��̋��ɃC�M���X�ς݂̗����\�z���̈ꕔ���c���Ă���B �Ȃ��A��v�D����ւ̃A�N�Z�X�ɂ��āA�ē��}�ɂ��Ίω���o�X���̊K�i�̂��铹��o��̂��ł��߂��悤�Ɍ����邪�A���̓��͎��R���ɋ߂����ꂪ�������߁A���ɕ����Â炢�B�J�̌�Ȃǂ͊댯�ł���B���C���̃��[�g�́A���R�����ّ�����̂悤���B |

|  |

|

| �Ő��L��̗��K�D�i���ۂ̕d | ��Y�ۗۂ̈�\ |

|

(���{����p��) ���{����p�ق́A���{��s��2007�N�ɁA�����ω�������̈�p�ɊJ�݂����V�������p�قł���B �@���p�ق̏�����i�́A1985�N������W���n�߂����{��s�̊C��`������i�A���{��E�O�Y�����䂩��̍�Ƃ̍�i�����S�ƂȂ��Ă���B���̊�1998�N�ɂ͉��{��s���ɃA�g���G���\���Ă����J���Z�Y��1956�N�ȗ��T���V���̕\���G�Ƃ��ĕ`������i1300�]�_�̊�����A���p�قƂ͕ʂɒJ���Z�Y�ق�݂��ēW�����Ă���B ���p�ق̌����̓K���X����(���Q��h�����߂Ƃ���)�̎a�V�Ȃ��̂ŁA��ݓW������n���ɒu�����Ƃɂ��A��w�ɗ}���Ă���A���ӂ̊��ɂ��܂��n������ł���B�����̑O�ʂ́A�L�X�Ƃ����Ő��̒�ŁA���̌������ɓ����p��]�ޒ��]�͑�ϑf���炵���B�܂��A����́A�K���X����̃��j�[�N�ȍ��ŁA�W�]�L��ɂȂ��Ă���A��ʂɊJ������Ă���B�O���ƖC�䂩�牺��ė���Ɖ���ɂȂ����Ă���B ���Ԓc�̂��A�u��i���p�فv�Ȃ郉���L���O�\���Ă��邪�A���ق͑S��450�ْ�5�ʂɈʒu�t�����Ă���B���݂ɑ�1�ʂ͊C�O�ł��g�ɕ]���̍����������p��(�����������s)�ł���A�_�ސ쌧���ł͔����̐�����p�ق���4�ʂƂȂ��Ă���B |

| (�ʐ^�̓N���b�N�Ŋg�債�܂��B) | ||||

|

|

|

||

| ���{����p�ِ��ʓ���� | �t�����g | ����L��@ |

|  |

![�J���Z�Y�ق�]��](navyresize200/navy019.jpg) |

||

| ����L�� | ����y���g�n�E�X���� "���l�̐��n�F���" | �J���Z�Y�ق�]�ށ@ |

|  |

|

||

| �J���Z�Y�ٓ��� | �J���Z�Y�ْ��� | ���X�g����"�A�N�A�}�[���@ |

| ![�����p��]��](navyresize200/navy022.jpg) |

| ||

| �A�N�A�}�[���E�e���X�� | �����p��]�� | ���F��������ΊN�Ð��S�����] �@ |

|

�E���̔��p�ق̏�����i�́A���̂Ƃ���s�O���瑽���̗��K�҂����҂ł��郌�x���Ƃ͌�����B�܂��A���n�_�́A�s�̒��S������o�X��30�����x��v���A�����̎s���ɂƂ��ė����ɓ����B�����̔��p�ق́A�s���{�݂Ƃ��ĕ��������̈ꗃ��S������������ƍl����ƁA���̗��n�͗�������B ������ɂ���A���[�J�����p�قƂ��āA�����Ƃ̔��@�Ȃǂœ������o���Ă����Ƃ����������Ȃ̂�������Ȃ����A���ƂƂ��č̎Z�����҂ł���Ƃ͍l���Â炢�B���ɖ��N3���~�ȏ�̎x�o����(�Ԏ�)�ɂȂ��Ă���炵���B�O�r����Ȋ���������B �@�����{�݂��F�������o���K�v�͂Ȃ��Ƃ��Ă��A���{��s�Ƃ��Ăǂ̒��x���s�����S�̋��e�͈͂Ȃ̂��A�悭���ɂ߂�K�v�����낤�B������n�R���m�s���̂��A�Ƃ��������ƂɂȂ�Ȃ���悢���B �E�s�Ƃ��Ă͂����Ɍ��݂����ȏ�Ƃɂ������َ҂𑝂₷�K�v������A�ό��Ƃ���������������A���̑�����}��ׂ��A�����̔��p�قƂ��Ă͈ٗ�́A�ό��X�|�b�g�Ƃ��Ă�PR���z�[���y�[�W�Ɍf�ڂ��Ă���(��)�B �m���ɁA�ω���́A�O�Y�����̗L�͂Ȋό��X�|�b�g�̈�ł��邵�A�L�X�Ƃ����Ő��̑O��Ɠ����p�̓W�]����i�ƕ]������郍�P�[�V�����͋��݂ł��낤�B�f�[�g�E�X�|�b�g�Ƃ��Ă��l�C�ɂȂ��Ă���悤���B�����āA���p�ّO�ʂ̃K���X����̃X�y�[�X�̃C�^���A���E���X�g�����u�A�N�A�}�[��(ACQUAMARE)�v���]���ŁA�ό��q�Ȃǂɂ��i�D�̐H�����Ƃ��Đl�C�ɂȂ��Ă���Ƃ����B�T���ȂǑ҂����ԂP���Ԉȏ�Ƃ̂��Ƃł���B �@(��)�L�q�̈ꕔ �@�@�u�A�[�g�Ǝ��R������̉��������{����p�ق̓f�[�g�ɂ������߂ł��I �����̒��ɂ��Ă���ɂ܂��̎��R�������邱�Ƃ��ł���J���I�Ȕ��p�فB �A�[�g�����]�[�g�C����1����������2�l�ʼn߂����Ă݂܂��B2010�N�H�ɂ́A���{����p�قŏ��߂ẴE�F�f�B���O���s���܂����B�v |

|

|