|

|

| ||

| 2007春の沖縄、史跡・戦跡巡り(その1) |

|

2007年2月15日から6日間、大学時代の友人と沖縄本島を回った。沖縄では桜の見頃であること、外を歩くのには丁度良い、快適な気候であることなどから、この時期を選んだものである(最高気温が20℃程度)。 世界遺産に指定された"グスク(城)"などの遺跡(「琉球王国のグスク及び関連遺産群」)や、琉球の祖神降臨伝説のある神話の島、久高島を訪れ、沖縄の歴史に触れるというのが中心テーマであったが、グスクのうち2ヶ所、ならびに首里城に先立つ琉球王国発祥の地である浦添城跡は日程の関係で断念せざるを得なかった。他日を期したいと思いながら帰京した。 第1日目(2/15) ・朝8時の便で、昼前に那覇空港着。前回那覇へ来たのが1998年3月だから、丸9年ぶりだ。前回の1年後に新旅客ターミナルビルが完成し、空港ビルは面目を一新、また復帰以来永年の懸案であった新交通システムも2003年に開通し(通称「ゆいレール」)、空港アクセスは大変良くなった。以前の空港ビルは、沖縄の玄関口というには余りにもお粗末だった。昔に比べると、沖縄の第一印象は随分良くなったのではないか。 ( 首里 ) ・国際通り中程のホテルにチェックイン後、近くで軽く昼食を摂り、美栄橋駅からゆいレールで首里へ。城壁の周りを回り、歓会門から首里城へ登る。首里城の創建は14世紀頃らしいが、何回も火災にあい、明治になって琉球王朝が廃止されてからは、廃れたものの、再建されて戦前は国宝の指定を受けていたそうである。復帰後首里城復元の機運が高まり、1980年代に入り、琉球大学が移転し、1992年に復元がなったものである。 前回沖縄へ来たときの帰途、一旦空港へ行ったが、急に思い立ってフライトを変更し、タクシーを使って首里城を往復した。華麗な正殿と広場が印象に残ったものの、余り時間がなく、今回はゆっくりと見学することができた。 |

| 写真はクリックで拡大します。 | ||||

|

|

|

||

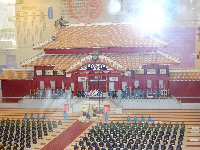

| 首里城正殿 | 正殿のシーサー | 儀式の様子の模型 |

|

|

|

||

| 玉座(沖縄・チャンプル写真素材館) | 歓会門内側(同左) | 園比屋武御嶽石門(同左) |

|

・首里城を下りて道路を渡ると、道路に面して「園比屋武御嶽石門(そのひゃんうたきいしもん)」がある。第二尚氏王統3代の尚真王(1477〜1526)によって作られた石造りの門で、王が外出するときの礼拝所であった。門そのものではなく、その背後が聖なる地(御嶽=うたき)なのであるが、一見ただの雑木林である。聖なる地は、神が降りてくる場所ということらしい。今でも、地元の方が祈る姿が見られるそうである。この石門の先に「守禮の門」が見える。琉球衣装を着た女性が一緒に撮る、記念撮影の勧誘は昔と変わらない。 公園からいったん大通りに出て、首里城公園管理センターの先に、尚真王が築いた第二尚氏王統の陵墓である「玉陵(たまどぅん)」がある。広々とした中庭の奥にある巨大な石造りの築造物であり、中・東・西の3ブロックからなる。内部には入れないが、資料室に詳しい解説と展示がある。当時は、いったん中室に葬った遺骸を何年か後に洗骨し、王及び王妃は東室に、それ以外は西室に納められた。沖縄は、都市部で見られる一般の人の墓も、大変大きいのが特徴である。 [注] 1429年、それまでの南、北、中の三山鼎立状態にあった琉球本島は、第一尚氏の下で統一され、そのときに本拠が浦添から首里に移った。1470年以降は第二尚氏王統となり、三代尚真王の時代に、琉球列島を統一し中央集権国家としての確立をみた。 |

|

|

|

||

| 守禮門 | 玉陵・東室、中室 | 玉陵のシーサー |

|

( 識名園、余儀公園 ) ・タクシーで南2km程にある「識名園」へ。19世紀末に、王家の別邸として造営された琉球庭園で、王家一家の保養と中国皇帝の使者である冊封使の接待に利用された。池に中国風のあずま屋とアーチ橋が配され、回遊できる。藤や桔梗の花が咲くとのことであるが、花のない季節であった。池にはオタマジャクシが泳いでいた。ここも沖縄戦で破壊され、復元されたのは1995年である。 識名園前からバスで、那覇桜祭りの会場の余儀公園へ行き、今年第一回の花見をした。沖縄の桜は、ソメイヨシノではなく、ヒカンザクラの系統のようだ。 ・公園前の、ひめゆり通りと呼ばれる通りを、県立高女のあった安里方面へ向けて左折し、やちむん通り、市場通りを通って牧志公設市場を一巡して国際通りへ出ると、目の前が三越で、ホテルはすぐ近くである。 夕食は、牧志公設市場2階の飲食街で。ここで食事をするのは初めてだが、適当にガヤガヤしているのが、泡盛を飲むのに丁度良い雰囲気だ。店によって、それぞれ特徴があるのだろうが、一見ではまだよくわからない。1階の魚売場で買った魚を調理してくれる方式になっており、利用している観光客も見かけた。 |

|

|

|

||

| 識名園・母屋 | 識名園・池の風景 | 余儀公園の桜 |

|

|

第2日目(2/16) ( 南部戦跡 ) ・旭橋へ行き、9:30発沖縄バス「南部戦跡と玉泉洞巡り」の定期観光に乗る。 南部戦跡は33年ぶりだ。最初は空港のすぐ南、豊見城の「旧海軍司令部壕」。沖縄戦を戦った海軍の司令部があった地下壕で、全長450mのうち、司令官室、作戦室などがある300mが公開されている。内部は照明も整備され、歩きやすくなっており、当時の雰囲気とは全然違うのではないかと思う。 壕のあった「74高地」は米軍の猛攻により、1945年6月12日には占拠され、翌13日、太田實少将(後中将)は自決し、海軍陸戦部隊は全滅、海軍の戦闘は終結した。この地、小禄戦線における戦死者は約4000名と言われている。これに先立つ6月6日、太田少将が海軍次官宛てに送った決別の電報は、「沖縄県民斯ク戦へリ。県民ニ対シ、後世特別ノ高配ヲ賜ランコトヲ」、で結ばれているが、胸を打つものがある。海軍には立派な人がいた(注)。 戦後、我々「大和んちゅ」は、太田中将の言葉に応えたといえるであろうか。基地問題という安全保障のコストの大部分を沖縄が負担することにより、安全保障をいわば空気のように、意識することなく、経済成長に邁進してきたのではなかろうか。 (注)大田實中将に関する文献は非常に少ない。克明な取材による、田村洋三「沖縄県民斯ク戦ヘリ 大田實海軍中 将一家の昭和史」(2007、光人社NF文庫、単行本1997)が詳しい。 ・次が「ひめゆりの塔」。前回は鄙びた感じの場所だったような記憶があるが、周囲にはドライブインなどができ、観光地然となった。同種の記念碑は、複数存在するが、映画になったことなどから、「ひめゆり」が最もよく知られており、代表といった存在と言えよう。米軍占領直後の1946年に建てられたためか、1mにも満たない素朴な感じの小さな碑である。以前はなかった後ろの立派な慰霊碑が、それと間違えられるのではないか。 1989年には大変良く出来た資料館も開設された。ひめゆり部隊から生還された老婦人が、実物大に再現された陸軍病院第三外科壕の前で、語り部として説明をされていたが、他の施設ではこのような説明を聞くことはできないので、大変貴重なものである。まだ11時過ぎなのに、ドライブインで昼食となる。 |

|

|

|

||

| 海軍濠公園・慰霊塔 | ひめゆりの塔と慰霊碑 (無料風景写真素材AMI Laboratory) |

ひめゆりの塔・濠の跡 |

|

・最後が「平和祈念公園」。復帰前から、西側の摩文仁の丘には、県別の慰霊碑が順次建てられていたが、1979年にこの一帯を霊域として整備し、国立沖縄戦没者墓苑が置かれた。毎年6月23日に慰霊祭が挙行されている。摩文仁の丘の東側の広大な地域が、祈念公園となっており、「沖縄平和祈念堂」、「平和祈念資料館」、「平和の礎」などがある。定期観光の停車時間が短く、とても全部は見学できず、資料館を割愛し、駆け足で回った。 有名な平和記念像が正面に安置されている「平和祈念堂」は、修学旅行生などの平和学習が可能なように、800人の収容能力を持っているが、年間の修学旅行生およそ40万人のうち、訪れるのは5万人程度に過ぎない。壁面を飾っている西村計雄画伯の連作絵画が大変印象的であったので、絵葉書が欲しかったが、製作していないそうだ。余り営業的感覚はないのかもしれない。裏手にミニ美術館が併設されており、なかなか良い絵があったが、急いで見て回ったのでよく覚えていないのが残念である。 順路として、「平和の礎」の中を通り、公園最端の「平和の広場」まで行くと、かっては沖縄戦最後の修羅場と化した海岸を展望できるが、本当に美しかった。それもそのはずで、この海岸一帯は、「沖縄戦跡国定公園」に指定されている。 平和の丘と呼ばれる場所を回ってほぼ時間がなくなり、霊域へは行けそうもなかったが、帰着したばかりの霊域循環バスに頼み込んで急いで一周してもらい、とにかく慰霊の気持ちだけは表すことが出来た。戦没者墓苑を中心とする霊域の整備に伴い、県別の慰霊碑も立派になっていた。 ・この後、「おきなわワールド」で結構長い時間を過ごした。玉泉洞の蒸し暑い中を延々と歩かされたのには辟易した。規模は大きいが、秋芳洞のような変化はない鍾乳洞である。那覇へは午後3時頃帰着。ガイドの説明が有った方が分かり易いと考えたことと、地理に不案内なため、定期観光にしたのだが、レンタカーにした方が良かったと、後悔した。 |

|

|

|

||

| 平和の丘から | 平和祈念資料館 | 平和の礎 (沖縄・チャンプル写真素材館) |

|

|

|

||

| 南部戦跡海岸 | 神奈川の塔 (沖縄・チヤンブル写真素材館) | 戦没者墓苑(同左) |

|

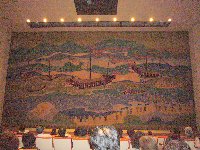

( 那覇新都心 ) ・南部戦跡巡りのバスは、最後にみやげ物センターによるとのことなので、途中のゆいレールの駅前で下車し、おもろまちへ向かう。皆同じ気持らしく、殆どの客が降りてしまった。 「おもろ」とは「神へささげる歌、神への言葉」という意味だそうだ。おもろまち周辺は米軍が接収していたが、返還された跡地を中心とする200haを超す広大な土地を都市再生機構(旧地域振興整備公団)が、新都心として開発している。国や県・市などの官公庁、商業施設、オフィス、住宅などの建設が進んでおり、既に沖縄振興開発公庫やNHKが移転済みで、日銀那覇支店も移転する予定である。沖縄では初めての本格的な美術館(博物館併設)も建設中である(2007/11オープン)。 おもろまち駅を降りてすぐの「DFSギャラリア・沖縄」は約70店舗のブランド物や沖縄土産の店が集積したショッピングセンターである。沖縄では復帰後も免税措置が継続され、ブランド品が本土よりも安かったものの、漸次特別な措置は縮小し、それほど安いわけではないそうだが、それでも観光バスのルートに入っているらしく、団体客が続々と来場していた。 ( 琉球舞踊 ) ・7時開演の「かりゆし芸能公演」を見るために、旭橋近くの県立郷土劇場へ。琉球舞踊のグループが、毎週金曜日に公演しているもの。琉球舞踊は、古くからの「民俗舞踊」、琉球王朝が中国の冊封使をもてなすことから始まった「古典舞踊」、明治以降の庶民の「雑踊り(ぞううどぅい)」及び現代の「創作舞踊」からなるそうだが、その中のいくつかが上演された。我々が琉球舞踊でイメージするのは、優雅な古典舞踊であるが、雑踊りは、明るくエネルギッシュだ。独特の伝統文化に触れることができた。 国際通り沿いの沖縄料理店で遅い夕食をした。中身は昨日と余り変わらない。 |

|

|

||

| DFSギャラリア・沖縄の内部 | 県立郷土劇場・舞台緞帳 |

| |

| |

| 沖縄の観光案内・史跡等へのリンク | |

|