「2011夏の沖縄」はこちら

「2011夏の沖縄」はこちら

「2011夏の沖縄」はこちら 「2011夏の沖縄」はこちら |

| 2011 勝連・浜比嘉の史跡 |

|

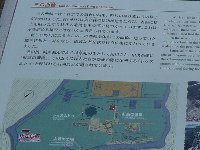

今年も2日目午前、史跡巡りに出かけた。沖縄で9ヶ所登録されている世界遺産のうち、これまでに訪れていないのは勝連城跡だけであるが、同城跡の近くには、久高島(南城市旧知念村、「2007沖縄・その2」参照)に降臨した琉球の始祖が住んだと伝えられている浜比嘉島があることから、勝連・浜比嘉巡りを計画した。 ( 勝連城と阿麻和利 ) ・勝連城は、本島中部東海岸に突き出た勝連半島付け根寄りの丘陵にあり、読谷の座喜味城東南、直線距離で15km程の位置にある。11〜12世紀に築城が始まり、13世紀頃には城砦としての体裁が整えられた。城の規模は12千㎡程度で、今帰仁は及ばないものの、大規模な部類に属する。 10代の城主(按司)が知られているが、長期にわたって支配した9代目の按司は酒に溺れ圧政を行ったことから、農民出身(末尾注1)の阿麻和利(?〜1458)がこれを倒した(1450年)。 阿麻和利は苦労人で、領民を大事にしたとされており、また中国やヤマト本土との貿易を積極的に行うなどして、この地域に繁栄を齎した。繁栄し、領民に支持されていた様子は、「おもろさうし」に多く詠まれており、京や鎌倉に言及したものもある(末尾注2)。因みに、阿麻和利ほど数多く詠まれている人物は、国王以外いないそうだ。一方、首里の王府が警戒を強めたのも想像に難くない。第一尚氏により、三山統一をみたとはいえ、その基盤は必ずしも確固たるものではなく、この間、国王・尚巴志は、重臣である読谷城主の護佐丸に中城の地領を与えて築城を命じ(1430年)、勝連に対する牽制を強めてきたのである。 ( 護佐丸・阿麻和利の乱 ) 1458年になり、護佐丸が謀反を企んでいるという阿麻和利の讒言に基づき、勝連と王府の連合軍がこれを滅ぼし(護佐丸は妻子とともに自害)、次いで、阿麻和利が首里と戦い大敗した。首里軍により、勝連城は落城し、廃城となった。これを「護佐丸・阿麻和利の乱」と呼ぶ。それ以来、阿麻和利は王府に弓を引いた逆賊とされ、「沖縄第一の忠臣護佐丸、沖縄第一の逆臣阿麻和利」が定着していったらしい。しかし、王府、すなわち国王や、重臣の金丸(後の尚円(末尾注3))などが中心となって、両有力按司を一挙に滅ぼすべく仕組んだ、という説の方が自然であろう。背景に、両按司と王府がヤマトとの交易で競合していたことが指摘されいるが、交易による利益だけでなく、農業技術の導入などもあったに違いなく、農業生産力の向上によリ、豊かさが齎されたことは想像に難くない。勝連の繁栄を王府が警戒するのは当然で、王の地位を窺っていたとすれば、金丸が大きな役割を果たしたであろうことも想定されよう。 明治以降、歴史書の記録のない中で、「おもろさうし」から実像を探ろうとした研究もあり、一方的な「阿麻和利悪者観」は修正されてきているようだ。一つの例として、地元うるま市の中高生による、「現代版組踊り『肝高の阿麻和利』」の上演を挙げることができる。琉球の伝統芸能である組踊りをミュージカル風に仕立て、阿麻和利の半生を描いたもので、2000年以来沖縄県内の他、東京、福岡など国内各地、ハワイ公演まで行っている。評価は高く、ふるさとづくり賞内閣官房長官賞(2005)、地域づくり総務大臣賞(2008)の他、日本ユネスコ協会「プロジェクト未来遺産」に登録され(2009)、サントリー地域文化賞(2010)、ティファニー財団伝統文化大賞(2011)を受賞している(詳しくは、こちら を参照。You Tubeにも数多く掲載されている)。 なお、「おもろさうし」には護佐丸を詠ったものはなく、民衆の間では「護佐丸が来るぞ!」なる脅し文句が流布されていた地域もあるという。 ( 勝連城跡 ) 極力涼しいうちに回りたいとの考えから、今回は朝食を摂らずに、6:10にホテルを出発した。屋嘉ICから沖縄自動車道に入り、沖縄北ICで降りて県道36号〜75号〜10号を通り、7時には勝連城跡の入口に着く。 城跡下の県道沿いには「勝連城跡休憩所」が設置され、休憩スペースの他、城跡からの出土遺物などが展示されているが、オープンは9時。駐車場は、時間外でも使えるが、この時間の利用者は誰もいない。従来は、県道から「四の曲輪」の石碑のあるところまで、クルマで上がれたが、現在は高齢者、障害のある人などで、特別の許可を得ている場合以外は進入禁止である。真新しい石垣が見えるように、現在も修復事業が行われており、そのことと関係があるように思われる。駐車場の入り口には、勝連城跡の立体模型が置かれていた。 |

| (写真はクリックで拡大します。) | ||||

|

|

| ||

| 勝連城跡模型 | 同左説明板 | 登り口から |

| ・県道から上がっていくと、以前は駐車場になっていた「四の曲輪」(標高63m)の広場になり、石碑などが置かれ、事実上城跡の入口となっている。ここは、主要な生活空間だったようで、湧水(カーまたはガー)の跡が見られる。 |

|

|

| ||

| 四の曲輪の石碑 | 同・世界遺産の碑 | 案内板 |

|

|

| ||

| 三の曲輪を望む | ウタミシガー | 夫婦ガー |

|

・「四の曲輪」から「三の曲輪」(標高76m)へ向かう石の階段は、殆ど崩れているため、その上に板の階段を設置し、歩き易くしている。 「三の曲輪」は、儀式などを行う広場だったようだ。芝生が敷かれ、広々としている。「二の曲輪」へは高低差が少なく、階段が三カ所設けられている。 |

|

|

| ||

| 三の曲輪への登り口から望む | 三の曲輪への階段 | 同左 |

|

|

| ||

| 三の曲輪手前の階段 | 三の曲輪案内 | 三の曲輪 |

|

|

| ||

| 三の曲輪から二の曲輪への階段 | 同左 | 肝高の御嶽 |

|

|

| ||

| 三の曲輪から中城湾を望む | スコールに見舞われる平安座島方面 | 二の曲輪への案内板 |

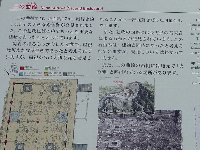

| ・「二の曲輪」(標高81m)には、礎石が整然と並んだ舎殿跡の遺構が保存されている。東西14.5m、南北17mの規模で立派な建物であったことが窺える。また、舎殿跡の奥には、勝連城の守護神を祀る「ウシヌジガマ」と呼ばれる御嶽がある。 |

|

|

| ||

| 二の曲輪案内 | 舎殿跡 | 同左・一の曲輪から |

|

|

||

| ウシヌジガマ・御嶽 | 石川方面を望む |

|

・「一の曲輪」は、勝連城の最高所に位置し、標高は98mである。「二の曲輪」との高低差は17mあり、各曲輪間の中で最も大きい。また、登り道は手を加えておらず、かなり歩きにくい。瓦葺の建物があったことが分かっている。「玉ノミウヂ御嶽」は、円柱型に加工された岩で、勝連城を守る霊石である。 一の曲輪まで登ると、文字通り360度の眺望は、素晴らしいものがある。 早い時間であることと、太陽が薄い雲に覆われていたため、ここまで登ってきても、殆ど汗をかかずにすんだのは思惑通りで幸いだった。 |

|

|

| ||

| 一の曲輪への登り道 | 同左 | 同左 |

|

|

| ||

| 一の曲輪直下の階段 | 同左 | 一の曲輪の案内 |

|

|

| ||

| 一の曲輪 | 同左 | 玉ノミウヂ御嶽 |

|

|

||

| 三の曲輪を望む | 中城湾シーバース(南西石油?) |

|

|

( 阿麻和利の墓 ) ・3日目の午前、護佐丸の本拠地だった読谷村の阿麻和利の墓を訪れた。県道6号の南側で、古堅小学校北側住宅地の中の畑の一角がその場所である。敗走して生まれ故郷の嘉手納辺りまで逃れたものの、結局ここで発見されて殺され、葬られた、ということであろう。数名の部下と一緒で、本人は女装していたといった言い伝えがあるそうだ。 葬られているのは、ガジュマルの根元のガマで、その入口はコンクリートブロックで固めてあり、その前の墓石もブロックの上に置かれていた。1963年に荒れていた墓所が、このような形に整備されたとのことだ。今から見れば、いかにも間に合わせ、といった感は否めない。「逆賊」の汚名からして、未だにこのような扱いがなされているのだろうか。読谷村発行のガイドマップには、一応掲載されているが、標識、案内板など一切なく、案内なしに訪れるのは困難だろう。今回は、読谷村商工観光課に電話したところ、観光振興係の方が道順を示す地図をFAXで送って下さり、道を間違うことなく行き着くことができた。どうも有り難うございました。 読谷はともかく、地元の勝連に、記念碑などがあっても良いのではないか、という気がする。 |

|

|

| ||

| 阿麻和利の墓全景 | 墓口 | 墓石 |

|

( 浜比嘉島へ ) ・勝連城跡から県道10号へ出て道なりに行くと、勝連半島と平安座島を結ぶ全長4.7kmの「海中道路」へ入る。ガルフが石油基地を建設するに際し、進出条件として同社負担により架橋したものである。当初2車線で1972年に開通し、99年には4車線化した。この間、当時の与那城村に無償譲渡された後、1991年に県道となった。確かに海の中を走る感じで、爽快なドライヴが楽しめる。 |

|

| 藪地大橋から海中道路を望む |

|

・海中道路を走ると、右手に橋が見えてくる。これが平安座島と浜比嘉島を結ぶ全長1.4kmの浜比嘉大橋である。1997年開通で、それまでの離島から、平安座島経由で本島とつながった。橋を渡りきると丁字路になり、右へ行くと浜集落、左が比嘉集落である。比嘉集落の中の細い道を標識に従って行くと、島南端にある「シルミチュー霊場」に着く。 久高島に降臨したのは、アマミキヨ(女神)だと思っていたが、その兄シネリキヨも一緒だったらしい。その後、対岸の現南城市の百名ビーチから本島に上陸し、ミントングスクを本拠としたが、その後この浜比嘉島に移り住んだ場所がシルミチューとされている。二人は、結婚し子供をもうけたが、これが琉球の人たちの祖先であるとされ、この場所が霊場として信仰の対象になっている。亜熱帯の植物が生い茂る中、100段程の階段を上ったところに鍾乳洞があり、その入口が礼拝所になっているが、鉄格子が設置されており、中には入れない。心無い観光客が中のものを持ち出したりしないようにしているのであろうが、霊場にマッチしない風景ではある。霊場の下は、美しい海岸で、キャンプ場になっているが、夏休みにもかかわらず、人気が全くなかった。 |

|

|

| ||

| 浜比嘉島を望む | シルミチュー解説 | 正面参道 |

|

|

| ||

| 階段 | 拝所を望む | 拝所全景 |

|

|

| ||

| 拝所内部 | 洞窟内部 | 霊場下の海岸 |

|

・シルミチューを離れると間もなく雨が降り出し、「アマミチューの墓」がある浜比嘉大橋の手前のアマジンと呼ばれる小さな島の前に来たときには激しいスコールになり、20分ほど車中で待機した。この島にアマミキヨとシネリキヨ他の神が祀られていると伝えられている。島へはコンクリート通路で容易に渡れるのだが、生憎大潮の満潮の時間に重なったため、殆ど足下まで波が寄せて来る状態で、墓所には上がれなかった。 ・浜比嘉島は、離島の雰囲気を残した家並みが知られており、アマミチューの墓近くには、吉本家という有名な古民家があったのだが、2010年4月に火災により焼失している。 ・平安座島へ戻り、沖縄石油基地のタンクヤード沿いの海に面した道路を通り、正門前まで行く。今日は本船(VLCCクラスなどのタンカー)は入っていないそうだ。因みに、隣の宮城島の丘に基地の全景を望める場所があるそうだ。なお、沖縄石油基地の貯油能力は、450万klで、喜入(鹿児島)の735万klには及ばないものの、本邦最大級の施設である。一般の見学者を受け入れているが、業務の関係で午前11時以降になる。 折り返し、海中道路から勝連半島へ入ったところで左折、藪地島大橋から海中道路を撮影し、帰途に就いた。 |

|

|

| ||

| アマミチュー墓の案内板 | アマジン全景 | 沖縄石油基地のタンク群 |

|

[参考資料と注] (参考資料) ・豊見山和行他「沖縄県の歴史」(山川出版社、2004) ・伊波 普猷「阿麻和利考」(伊波普猷全集第1巻、平凡社、1974、初出は1905年琉球新報連載) ・高宮城 宏「真説阿麻和利考」(うりずん企画、2000) ・増田 信一「沖縄の星 悲劇の英雄阿麻和利加那」(リブリオ出版、1985 ) ・外間 守善校注「おもろさうし」(岩波文庫、2000) ・外間 守善「おもろさうし」(岩波書店 同時代ライブラリー、1998) (注1) 北谷城またはその出城である屋良(現嘉手納町、ロータリーの近く)の城主(大川按司)と、屋良・伝道地区の農 民の娘の子供という説が有力のようだ。 (注2) 外間守善校注「おもろさうし」による。 ・「おもろさうし」第16巻-1134 一 勝連の阿麻和利 玉御柄杓(たまみしゃく) 有り居(よ)な 京 鎌倉 此れど 言ちへ 鳴響(とよ)ま (勝連の阿麻和利、肝高の阿麻和利は、神酒を注ぐ玉御柄杓を持っているよ。大和の京、鎌倉にまで、これをぞい い囃して鳴り轟かそう。) ・同第16巻-1144 一 勝連わ 何にぎや 譬ゑる 大和の 鎌倉に 譬ゑる 肝高や 何にぎや (勝連は、肝高は、あまりに勝れていて何に譬えようか。それこそ、大和の鎌倉に譬えるのだ。) (注3)1470年、尚徳王死去の後、金丸が王位につき第二尚氏初代国王尚円となる(クーデターと言われている)。琉球 の歴史で、下に丸(マル)のつく名前は、護佐丸と金丸だけであり、北からわたってきた和人であろうとされてい る。第一尚氏は、1429年に第2代尚巴志が三山を統一してから僅か41年で滅びたことになる。 第二尚氏は、1879年「琉球処分」により琉球王朝が消滅するまで19代410年続いた。 |

|

| 沖縄の観光案内・史跡等へのリンク |

|