|

| 2014 沖縄、史跡・戦跡巡り |

| [ も く じ ] |

| はじめに |

| 首里城公園と那覇市街 |

| 1.首里城公園 2.那覇市街の史跡・戦跡 |

| 読谷、中城、琉球大学、浦添 |

| 1.読谷 2.中城から琉球大学 3.浦添 |

| 南部戦跡と史跡 |

| 1.糸満、八重瀬の戦跡・史跡 2.与那原、南城の史跡 |

|

(はじめに) 今年も1月下旬、史跡・戦跡巡りに出かけた。 今回は、、昨年計画しながら、訪れることができなかった史跡・戦跡に加え、島尻東部の与那原、南城、八重瀬の史跡・戦跡などを中心に日程を組んだ。 |

| ・首里城公園と那覇市街 |

|

1. 首里城公園 首里城正殿裏側の御内原(うーちばる)地区は復元整備中で、これまで全く公開されていなかったが、このほどその一部の整備が終了し、公開されたので、今回はその部分を見学するのを主目的とした。また、別途日没後のライトアップの光景を撮影に行った。 (2019年12月追記) 2019年10月31日未明、首里城正殿を含む主要建造物が火災により消失した。正殿、北殿、南殿から裏側の御内原の施設は殆ど焼け落ち、文字通り灰燼に帰した。正殿を望む奉神門も半焼状態とのことである。 首里城は、1945年の沖縄戦により徹底的に破壊され、その跡地には米軍の指令に基づき設立された琉球大学が置かれていた。しかも、琉球大学の本館は、正殿の位置に正殿と同じ向きに建てられていたという。 沖縄の本土復帰後、1979年に琉球大学が移転し、1989年より首里城再建が始まり、30年の歳月をかけて2019年2月に御内原地区が完成し、首里城再建が終了したばかりなのである。折角完成したのに、何ということであろうか。残念でならない。 御内原に関しては、2014年にその一部が完成し、公開されたのを機に見学した。それが下記の記事である。それ以降の復元の様子を見る機会は失われてしまったのは残念というほかない。首里城が早い機会に元の姿を取り戻すことを祈りたい。 |

|

(継世門) 今回の順路としては、首里駅から龍潭通りへ入ってすぐ左折し、首里城の重要な門である継世門へ向かった。 継世門(別名「添継御門(すえつぎうじょう)」)は1546年に、当時猛威を振るっていた倭寇に備え、防備の薄かった城の東南部に城壁を築造したときに設けられたもので、普段は生活物資の搬出入を行う裏門ながら、首里城で最も美しい門とされていた。王位継承の際、王子がこの門から儀式の場(世誇殿)に向かったことから、この名がある。門の両側には築造の経緯を記した石碑がある。1998年復元された。 城内からは行くことが出来ず、一旦外へ出て、赤マルソー通りから行くことになる。正殿へ向かう観光ルートは、修学旅行や団体客で混雑していたが、こちらはメインルートから外れているため、見学者は全くいなかった。 1879年3月末、琉球王国解体により首里城が明け渡される際、最後の琉球国王尚泰は、正門たる歓会門ではなくこの門から首里城を後にし、中城御殿(龍潭の前、旧県立博物館跡)へ向かったという。まるで葬列のようであった、という記述を読んだ記憶がある。 なお、大城立裕「小説琉球処分」では、同日夜歓会門を通って退出したことになっている。ルート的には、歓会門から出るのが自然のようにみえるが、継世門からの退出が史実だとすると、正門から堂々と退出して欲しかった、という著者の気持ちを表したものかもしれない。 |

| (写真はクリックで拡大します。) | ||||

|

|

|

||

| 継世門 | 同左 | 城壁 |

|

(御内原) 首里城整備計画における総面積は4.7haで、そのうちこれまで公開されていたのは2.8haであり、政治・行政空間である「正殿」や「御庭」、祭祀空間である「京の内」など、いわば表の部分が中心である。これに対し、正殿裏側一帯は「御内原」と呼ばれる生活儀礼空間で、女性によって全てが仕切られる、女官部屋や台所・湯屋などが置かれる男子禁制(王を除く)スペースだった。2013年末に「御内原」東側の一部4棟が、復元整備を終了し、2014年1月24日より公開された。 資料の乏しい中、復元は必ずしも容易ではなかったと想像されるが、出来上がった印象は現代的で、古い王宮といった感じは余りしない。評価は分かれるような気がする。 ルートとしては、従来の南殿2階から近習詰所→黄金御殿→奥書院→正殿2階となる。  ・近習詰所 国王の身の回りの世話を行う役人20名余りの詰所。2階で南殿・黄金御殿・奥書院と渡り廊下で連結されている。近習詰所と黄金御殿の間には鈴引之間と呼ばれる小座敷で仕切られここで女官達が鈴を引き、表との連携を取っていたとされている。 ・黄金御殿(くがにうどぅん) 正殿南側に隣接し、2階が国王や王妃の居室、寝室になっていた。創建年代は不明だが、1709年に正殿などと共に焼失し、1715年に再建された(展示場として整備)。御内原の中心的建物。 ・寄満(ゆいんち) 黄金御殿の東側に繋がっており、国王とその家族の食事を料理した場所で、包丁(料理人)、あがま(女中)、御水使、下代と呼ばれる人々が働いていた(多目的施設、収蔵庫として整備)。 ・奥書院 国王が執務の合間に休息する場所。 |

|

|

|

||

| 御内原入口 | 近習詰所 | 連絡用の鈴 |

|

|

||

| 奥書院 | 黄金御殿 |

|

(お庭、宮殿内部) ・ここ数年にわたって行われていた、朱色の漆塗装の塗り替え工事は終了したようだ。 書院・鎖(さす)之間は、南殿と渡り廊下で繋がる正殿に次ぐ大規模な建物。 正殿、北殿内部の展示は以前と変わっていないようだ。 |

|

|

|

||

| 正殿 | 北殿 | 南殿 |

|

|

|

||

| 御書院(国王の日常執務場所) | 内炉の間(御書院の裏) | 鎖之間(王子などの控室) |

|

|

|

||

| 2階御差床(うさすか、玉座) | 1階御差床(国王専用階段が見える) | 遺構(正殿1階床下) |

|

(城壁、門など) ・御内原への出入口としては、北殿裏側に通用門の右掖門(2000年復元)があり、現在お庭からの出口専用の門になっている。その奥に表門の淑順門(2010年復元)が置かれている。右掖門を出ると、歓会門まで一直線の石畳の下り坂になっており、下り切った所が久慶門で、その前に寒水川樋川と呼ばれる、龍樋と並ぶ首里城の水源がある。貯水池は龍樋より大型だが、龍樋の水に比べ濁りがあり、城内での雑用水(防火用水)などに利用されていたようだ。 また、城壁の最下部には沖縄戦で残った石積みの遺構がある。 |

|

|

|

||

| 淑順門 | 右掖門 | 右掖門から久慶門へ向かう石畳道 |

|

|

|

||

| 石積みの遺構 | 寒水川樋川 | 同左 |

|

(新装なった守礼門、首里高校甲子園記念碑) ・昨年は改修中だった守礼門は綺麗に出来上がっていた。 ・守礼門から首里城公園を出ると左側が玉陵で、その前が首里高校である。米軍占領下の1958年3月、首里高校が沖縄の高校として初めて甲子園の全国高校野球大会に出場した際、持ち帰った甲子園の土が、検疫で差し止められ、那覇港に捨てられてしまった。それを知った日本航空の客室乗務員が、甲子園浜で採取した石を高校に贈り話題となった。この記念碑には、その石が埋め込まれている。 |

|

|

||

| 守礼門 | 首里高校「友愛の碑」(甲子園出場記念碑) |

|

(首里城夜景) |

|

|

||

| 守礼門 | 龍潭から首里城を望む |

|

2. 那覇市街の史跡・戦跡 今回の那覇市街は、今まで行っていなかった県庁近くの史跡等を中心にした。 (那覇市歴史博物館、パレット久茂地) 那覇の大空襲とそれに続く沖縄戦で、沖縄の歴史的な文物は、殆どが焼失した。当館は、那覇市の市史編纂部署が、長年にわたって収集してきた焼失を免れた文書・資料、工芸品等の資料を展示するために、2006年国際通り入口の「パレットくもじ」4階に開設した。こじんまりとした歴史博物館である。尚家関係の美術工芸品や古文書は、当館に寄贈されており、国宝に指定されたものもある。 「パレットくもじ」は、沖縄初の市街地再開発事業(那覇市施行)により、1991年に完成した複合商業ビルである。国際通りを挟んで斜め前の、老朽化して魅力のなかった地元百貨店、「リウボウ」が核テナントとして入居した。因みに戦前この場所には、那覇で最も程度が高いと言われた甲辰国民学校があった。 |

| (写真はクリックで拡大します。) | ||||

|

|

|

||

| 那覇市歴史博物館エントランス | 展示室入口 | バレットくもじ |

|

(城岳公園) 県庁や県警本部の東隣のブロックに県立那覇高校がある。城岳公園は、同校の南側、標高30mほどの、古く三山時代には按司の館があった高台を公園として整備したもの。 戦時中城岳の地下には全長500mに及ぶ県庁職員用の横穴式防空壕が作られ、1944年10月10日の「10・10空襲」以降、この壕を軍に譲渡し、県庁を首里・識名台の県庁壕へ分散配置する翌3月下旬まで、ここに県庁の機能があった。入口は、十数カ所あったが、現在は一カ所を除き全てコンクリートで密閉されている。 また、地上には軍の通信所が置かれていたため、激しい戦闘があった。戦後は、一時遊園地になっていた。 |

|

|

|

||

| 南側から見た城岳公園 | 城岳壕北側出入り口 | 同左 |

|

二中健児の塔 那覇高校前身の県立二中の生徒も鉄血勤皇隊、通信隊に動員され、147名中124名が戦死した。その割合は、 動員された各校の中で最も高い。教師等関係者を含む戦死者は合計195名。慰霊碑は、1957年かって生徒たちがスポーツを競った奥武山に建立されたが、創立80周年の1995年に懐かしい学校前の当地に移設された。校門前から公園に上った右手にある。 城嶽御嶽 公園南端にある城嶽御嶽は、600年前に進貢船などの船員の安全を祈願するために建立された拝所である。 |

|

|

|

||

| 二中健児の塔 | 城岳嶽 | 城岳嶽碑文 |

|

(大典寺と積徳高等女学校慰霊の碑) 久茂地交差点から若狭方面に向かう松山通りへ入ってすぐの、那覇商業高校手前にある浄土真宗本願寺派の寺院。薩摩藩ではキリシタンに加え、阿弥陀如来に対する強い信仰をもつ浄土真宗も禁教とされていた。このため、薩摩藩支配下の琉球においても、浄土真宗は禁止され、大典寺が創建されたのは明治末期である。因みに、沖縄においては、現在も祖先崇拝の伝統宗教が中心で、仏教信者はキリスト教徒よりも少ないという状況のようである。 境内には、積徳高等女学校関係者の沖縄戦における犠牲者の慰霊碑が建立されている。積徳高等女学校は、1918年(大正7)大典寺住職により設立された家政女学校を前身とする高等女学校で、現在のゆいレール美栄橋駅近くにあったが、戦後廃校となった(糸洲壕の項参照)。 |

|

|

||

| 積徳高等女学校慰霊之碑 | 大典寺 |

|

(新孔子廟) 2013年3月に、若狭の護国寺隣から発祥の地である久米 (福州園北西隣)に移設された。 |

|

|

|

||

| 至誠門 | 大成殿 | 大成殿内部 |

|

(辻の御嶽) 辻は、王府公認の公娼街であり、明治末期には沖縄の遊郭は当地一カ所に統合されたが、1944年の10・10空襲により消滅した。辻の御嶽は、ここで働く遊女(ジュリ)が崇拝した御嶽である。小さな森(当間森トウマムイ)の中にある。 辻遊郭の開祖は、訳あって遊女に身を落とした首里御殿の王女3名とされており、その墓が御嶽への登り口の左にある。王家に属する男と遊女の間に出来たが、王家の系譜には入れられない女子が結構いたことが背景にあるのではないか。 この地域は、現在は那覇有数の歓楽街になっているようだが、昼間は人気のない町である。 |

|

|

|

||

| 辻御嶽への登り口 | 辻御嶽 | 三王女の墓 |

|

(壷川東公園・軽便鉄道) 壷川駅東側300mほどの住宅地にある市営の公園で、その一角に南大東島で使われていた軽便鉄道の機関車が展示されている。 南大東島では、サトウキビ運搬用に古くから軽便軌道が敷設されており、昭和初期には29kmに及んだ。当初は蒸気機関車であったが、戦後はディーゼル機関車になり、トラックに全面転換する1983年まで稼働した。 |

|

|

|

||

| 南大東島のディーゼル機関車 | 蒸気機関車下部 | 同左 |

| ▲「首里城公園と那覇市街」のトップへ |

| |

| (中城城跡・三の郭と裏門) |

| ・読谷、中城、琉球大学、浦添 |

|

1. 読谷の史跡・戦跡 今回の読谷行きは、「尚巴志の墓」を訪れることが目的であり、併せて2012年に建立された「サトウキビ畑の碑」、「チビチリガマ」に寄ることにした。 (尚巴志の墓) 琉球三山を統一し、琉球王朝を開いた第一尚氏二代尚巴志(1372〜1439)の墓は、首里城近くにあったが、尚円(金丸)のクーデターの際、家臣の平田子、屋比久子の二人により、三代、四代と共に遺骨が持ち出され、ここ読谷・伊良皆に墓が造られた。 場所は、米軍嘉手納弾薬庫地区の中の黙認耕作地の奥にあり、地図の表示もなく分かり難い。今回は、読谷村商工観光課に問合わせ、丁寧に行き方を教えて頂いた。嘉手納方面から国道58号を北上し、「伊良皆」交差点のすぐ先を右へ入ると左折できる道がある。ここは、かっての街道とのことであるが、農道のような感じで、800m位で「上ヌカー」という湧水に到着する。戦前までは伊良皆部落の水源だった。今でも水量は豊富で、小型トラックにタンクを積み、ポンプで水を汲み上げて農地まで運んでいる人がおられた。この方に、ここから少し戻った所に墓への入り口があると聞いた。念のためハブの心配はないかと問うたところ、この季節なら大丈夫とのことだった。 入口から山道を行くと数分で墓地に着く。鬱蒼としたガジュマルなどの茂みの中にあり、いかにも隠した、という感じである。この一帯は、「佐敷森」というそうだ。第一尚氏の故郷佐敷に因み、名づけられたのであろう。沖縄では、先祖代々の大きな墓を造るのが普通であり、第二尚氏は首里にあの玉陵を築造したのに比べると、第一尚氏は、尚巴志の父初代尚思紹が、知念の自衛隊の中(佐敷ようどれ)、統一の功労者尚巴志が米軍基地の中とは、いかにも落差が大きい。 |

| (写真はクリックで拡大します。) | ||||

|

|

|

||

| 墓地への入口の石碑 | 墓地への道 | 陵墓 |

|

|

|

||

| 岩山の洞窟を利用した墓所 | 墓所遠景 | 上ヌカー |

|

(サトウキビ畑の碑、チビチリガマ) 「さとうきび畑」は、作曲家寺島尚彦が摩文仁の丘を訪ねたときに着想し、作詞・作曲した11分に及ぶ長い歌で、沖縄戦で亡くなった父親の顔を知らない一人の少女が、さとうきび畑に探しに行く悲しみをテーマにした歌である。1967年に発表した後、1969年に森山良子がレコーディングし、折からの沖縄返還問題への関心の高まりなどを背景に、広く歌われるようになった。 2012年に、読谷村のチビチリガマ先のさとうきび畑の中に歌碑が建立された。この歌には、作者が摩文仁のさとうきび畑(現在の平和祈念公園の場所)の中で、「むかし海の向こうからいくさがやってきた」、と詠った部分があるが(歌詞2番)、米軍が最初の本島上陸作戦を行ったのが読谷村であることから、歌碑の建立地として相応しいと判断したという。ここまで来てチビチリガマを素通りはできない。 |

|

|

|

||

| サトウキビ畑の碑 | 同碑から読谷の海を望む | チビチリガマ |

|

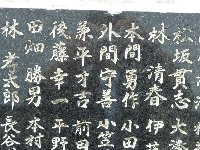

2. 中城城跡から琉球大学 (中城城跡と周辺) 中城城跡 ・中城城跡を訪れるのは4回目だが、前3回はいずれも余り時間がとれなかった。中城城跡には、ボランティア文化財ガイドによる無料案内があり、今回はこれをお願いし丁寧に見て回ることができた。 この城の築城は14世紀から始まり、1440年に座喜味から移ってきた護佐丸により完成された。中城湾に臨む標高160mの崖上に築かれており、左に勝連半島、右に知念半島、久高島を望む、展望の良い立地である。 構造は、一、二、三の郭に南、西、北の郭を加えた六郭からなっている。沖縄戦での破壊が少なく、当初の遺構を殆どそのまま残しており、遺構が最もよく保存されているグスクである。 ・1853年にペリーが琉球に立ち寄った際測量し、その石造構造は賞賛すべきものであると、「日本遠征記」に記されているという。ペリー隊が見たのは、「相方積み」と呼ばれる不定形の自然石をかみ合うように削って組み合わせた、三の郭の城壁で、最も進んだ石積み技法とされている。また、一の郭と二の郭城壁は、「布積み」と呼ばれる、矩形の石を組み上げる工法によっている。 ・正殿のあった一の郭には、護佐丸の滅びた後は間切番所が建てられ、廃藩置県後は中城村役場になっていたが、沖縄戦で焼失した。見学ルートは、県道に近い裏門から入り、正門から出るようになっている。  (中城城跡共同管理協議会ホームページから引用(掲載了承済))

(中城城跡共同管理協議会ホームページから引用(掲載了承済)) |

|

|

|

||

| 世界遺産登録の碑 | 裏門前の広場(正面三の郭) | 裏門 |

|

|

|

||

| 三の郭城壁(相方積み) (ペリー探検隊が賞賛した) | 裏門内の見張り台と北の郭 | 北の郭の大井戸 |

|

|

|

||

| 北の郭から三の郭へ上る急な階段 | 三の郭(ミーグスク=新城) | 同左 |

|

|

|

||

| 二の郭から三の郭を見下ろす | 二の郭城壁(布積み) | 二の郭 |

|

|

|

||

| 二の郭 | 同左 | 同左 |

|

|

|

||

| 二の郭から久高島を遠望 | 二の郭の拝所(シライ冨ノ御イベ) | 一の郭(復元工事中)とアーチ門 |

|

|

|

||

| 一の郭(復元工事中) | 南の郭・着替御嶽(中森の御イベ) | 同左・久高島遥拝所(小城ノ御イベ) |

|

|

|

||

| 南の郭・首里遥拝所 | 南の郭から正門へ向かう階段 | 正門 |

|

護佐丸の墓 護佐丸の墓は、中城城跡の中ではなく、東側の台グスクと呼ばれの丘にあり、沖縄で最も古い亀甲墓とされている(1687年築墓)。護佐丸から7代後の子孫までの遺骨が安置されている。 台グスクは、中城村では最も高い標高170mの絶景の地であり、護佐丸以前に中城を統治していた按司(先中城按司)の居住地との伝えがあるが、詳細は不明という。 吉の浦発電所 城跡(二の郭) から見下ろす中城湾の埋立地(当初は旧三菱石油の製油所だったと記憶)に、沖縄初のLNG火力発電所が建設されている。各25万kwの1号機が2012年11月、2号機が2013年5月に運開した。最終的には、4号機までの合計出力100万kwの発電所とする予定である。因みに、沖縄電力は、原子力発電所を持たないため、本土の多くの電力会社のような経営上の不安定要素がなく、経営は安定している。 |

|

|

|

||

| 護佐丸の墓登り口の碑 | 台グスクを登る階段 | 護佐丸の墓 |

|

|

|

||

| 護佐丸の墓 | 二の郭から吉の浦発電所を望む | 県道から吉の浦発電所を望む |

|

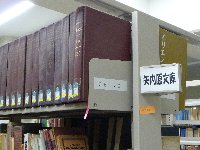

(琉球大学矢内原文庫) 中城から浦添へ抜ける途中に琉球大学がある(本部西原町。キャンパスは中城村にまたがっている)。同大学附属図書館には、「矢内原忠雄文庫」があると聞いていたので、これを閲覧すべく寄ることにした。 東京大学総長であった矢内原忠雄(1893〜1961)は、1957年1月来沖し、前後7回にわたる講演を行った。(注1) 矢内原は戦前、新渡戸稲造の後任として、東京帝大経済学部において「植民政策」を講じており、戦後米国の統治下で事実上植民地化した沖縄の実態を視察するとともに、沖縄の人たちに希望や勇気を与えようとしていたものと思われる。 当初は教職員組合研修講師としての招聘の話であったが、琉球大学の招聘の形にしたことにより、本土からの戦後日本を代表する知識人の来沖として、広い層の県民が聴講するところとなり、好意的に受け入れられたという。琉球大学では、5千人もの聴衆が集まり、会場がないために野外の運動場での講演会になった。(注2) 当時中学生だった池間誠氏(現一橋大学名誉教授、国際経済学)は、名護市で行われた「戦後の教育理念」という講演を聞いて感動し(注3)、長じて大学人となってから、矢内原の息吹を沖縄に残したいと、子息である矢内原勝教授(慶應義塾大学)に、一部蔵書の琉球大学への寄贈を要請した。こうして、1987年に当文庫が実現したのである。 「矢内原忠雄文庫」は主著「植民及び植民政策」、「南洋群島の研究」の原稿など南洋群島調査資料を主体とし、図書と直筆原稿等で構成されている(注4)。 現在一般に閲覧できるのは、開架式書棚2面の、経済学を中心とする戦前からの図書である。多分一番新しいのは、亡くなる2年前の還暦記念論文集(昭和34年)でないか。他の資料は、貴重資料として、別途管理されており、閲覧には事前許可が必要とのこと。なお、図書館へは、学外者でも殆ど自由に入れる(出身県を記入する用紙が置かれているが、チェックはない)。 構内を少し散策したが、本土の大学ではすっかり見られなくなったという「立て看」があった。多くの学生が車通学らしく、広大な駐車場が、夥しい量の車で一杯だったのには驚かされた。 (注1)沖縄における7講演は、「主張と随想 世界と日本と沖縄について」(1957、東京大学出版会)に収録されている。 矢内原の沖縄への思いは、この本の「序」に、「読者は紙背に流れる言外の意をもくみとり、彼地に対して一層の関心と注意をもたれることを希望する。」とわざわざ付言していることから読み取れよう。 (注2)鴨下重彦他「矢内原忠雄」(2011、東京大学出版会) この講演で、沖縄における人口増加の対策として、移民を慫慂している部分には違和感がある。当時主流だったマルクス経済学的な資本主義経済に関する悲観的見方がベースにあるものと思われる。 (注3)矢内原はこの沖縄行きに際し、屋我地村(現名護市)のハンセン氏病療養施設「沖縄愛楽園」を見舞うことを条件とした。名護での講演会が実現したのは、そのためであろう。 (注4)垣花豊順「『矢内原忠雄文庫』に学ぶ大学教育の理念」(琉球大学図書館報 1995.5)による。 |

|

|

|

||

| 琉球大学南門 | 首里の杜碑 | 図書館正面 湯川秀樹の揮毫「学而不厭」がある |

|

|

|

||

| 矢内原文庫(撮影許可済) | 同左 | 同左 |

|

|

| 構内の立て看 |

|

3. 浦添 (前田高地平和之碑) 琉球大学前から県道29号を浦添方向へ向かい、沖縄自動車道を渡ってすぐの「西原入口」を右折すると、「浦添城跡霊園」へ入る道がある。この霊園脇の坂を登り、左側の霊園入口を入る。霊園内の左右がお墓で埋まった急坂を登り切ると平坦な広場があり、その奥に「前田高地平和之碑」がある。場所としては、浦添城跡の尾根を北側へ少し下った所であろう。 この慰霊碑は、沖縄戦の勝敗を事実上決めたといわれる、前田高地の激しい戦いで犠牲となった、北海道、山形及び沖縄県出身の兵士からなる大隊戦没者を祀り、1979年に建立された。北海道出身者が多いことから、碑文は当時の堂垣内北海道知事の書である。 戦闘に参加し、生還された方の氏名の中には、先年亡くなった「おもろさうし」の研究で著名な沖縄学者外間守善法政大学名誉教授(1924〜2012)の名前が見える。教授は沖縄師範の生徒から入隊し、初年兵としてこの戦闘を戦い、奇跡的に生還した。そして前田高地の戦いについて語るのに60年を要したという教授は、「私の沖縄戦記 前田高地・六十年目の証言」(角川学芸出版、2006)を著し、この戦闘の生々しい実相を明らかにしている。筆舌につくし難い沖縄県民の辛酸、艱難辛苦を知ってもらうためにこの本を著した、とされているが、知るべきは、我々本土の人間であることは言うまでもなく、心から重く受け止めるべきである。 なお、水曜日は休業日で霊園入口の門扉は閉鎖され車では入れないようだ。徒歩であの坂道を登るのは相当な難行であろう。 |

|

|

|

||

| 前田高地平和之碑 | 同左 | 生存者・篤志者寄附者名簿 |

|

(浦添大公園・当山の石畳道) 浦添大公園は、多くの自然林が残る丘陵を利用した10haに及ぶ総合公園で、浦添城跡や浦添ようどれはその一部をなす。沖縄戦では、「前田高地」と呼ばれた。 浦添市内には琉球王国時代の首里城と各地を結ぶ街道が石畳の道として残っているが、浦添大公園内の「当山(とうやま)の石畳道」は、17世紀後半に整備された、いわゆる普天間街道(首里城〜浦添間切の番所〜宜野湾間切)の一部約200mを修復保存したものである。谷底を流れる牧港川に架かる「当山橋」を挟む、「馬転ばし」と呼ばれる急勾配の坂道で、交通の難所として知られていたところである。この道を通って国王は普天間宮に参詣し、また各地の年貢が首里城へ運ばれた。石畳は、殆ど昔のままのようで、やはり歩きづらい。 浦添城跡霊園前の道を更に奥へ行ったところにある。 |

|

|

|

||

| 史跡碑 | 石畳道降り口から | 石畳道・当山橋を望む |

|

|

|

||

| 当山橋 | 石畳道 | 普天間街道石柱 |

|

(浦添城跡) 当山の石畳道から浦添大公園の中を横切り南側に出、浦添城跡を散策して那覇に帰った。 「浦和の塔」は、「浦添」の「平和」から命名したもので、津々浦々の平和を願って、1952年に浦添村民により建立された。「ディーグガマ」は、戦時中は住民の避難壕として使われ、戦後は5000柱余の納骨堂も造られたという。「浦添王子の遺跡」にある王子とは、第二尚氏三代尚真王の長男ながら、王位継承をめぐる骨肉の争いに敗れ、廃嫡され王位につけなかった人物のことのようだ。死後浦添ようどれに葬られるが、後に玉陵に移された。 |

|

|

|

||

| 伊波普猷の墓 | 浦和の塔 | ディーグガマ |

|

|

||

| 浦添王子の遺跡 | 復元された城壁 |

| |

| 浦添城跡から嘉数台(左端に球形の展望台)〜普天間飛行場を望む |

| ▲「読谷、中城、琉球大学、浦添」のトップへ |

| |

| (具志頭城跡から見た眼下の海岸) |

| ・南部戦跡と史跡 |

|

今回の南部行きに際しては、ガマの単独入壕は危険であることと、昨年道に迷ったところもあることからガイドをお願いした。また、史跡に関しては、これまで行っていない東御回りの地を中心に回ることにした。 1.糸満、八重瀬の戦跡・史跡(末尾の地図を参照) (県庁と島田知事) 最初に、戦時下の沖縄県庁と島田叡知事(1901年生まれ、1925年内務省入省)について記しておきたい。 1945年初頭の沖縄県庁は、沖縄で戦闘が始まることを恐れた職員の本土への逃亡が後を絶たず、当時の泉知事からして本土へ出張して不在が多いなど、崩壊状態にあった(同知事は、結局沖縄に帰らず、香川県知事に横滑り)。 このような中、1945年1月31日島田叡知事が単身着任した。島田知事は、強力なリーダーシップの発揮により県庁の立て直しを図り、懸命に戦時行政の任を果たした。この間、予想される県民の食糧不足に対処すべく、台湾米の確保のため、制空権・制海権を喪失した中、自ら危険を顧みず台湾に赴くなど、戦時下の修羅場の中で、沖縄県民のために尽力した。 県庁は3月下旬、米軍上陸を目前にして、識名台や首里地区などの壕に分散移転したが、米軍が迫るに従い、5月下旬以降島田知事一行は南部への避難行を余儀なくされ、艦砲射撃、機銃掃射の中、壕を転々とした上、6月5日に摩文仁の北4kmほどの、「轟の壕」(糸満市伊識)へ辿り着いた。 しかしながら、すでに県庁機能は完全に喪失しており、1945年6月15日、知事は県庁の活動停止(解散)を命じた。沖縄県の行政機構がなくなったのである。知事は、軍司令部のある摩文仁へ向かった。 また、首里陥落の直前、軍の会議に同席した知事は、司令部の南部への撤退は、多くの住民を道連れにする愚策であるとして反対し、首里での玉砕を唱えたが、牛島司令官は、「本土作戦を有利にすべく、一日でも長く戦い続けるべきだ」という意味の主張をしたという (注1)。これが沖縄戦の本質であろう。 大本営も、32軍司令部も、この時点で沖縄戦は既に事実上敗北であることは十分に認識していた。その上で、司令部の身近に米軍が迫るまでの1か月の間、「最後の一人まで、一尺の土地まで戦い抜くべきだ」として死闘に及んだのである。司令部としては、住民を知念方面に避難させようとの意図はあったようだが、その方針を示したのは知事自身が南部へ逃避している5月末であり、遅きに失したと言わざるを得ず、大混乱の修羅場の中、県民の多大な犠牲を強いることになったのである。 いずれにしても、内務官僚島田叡は、もっと知られてよい人物である。 (注1) 大田昌秀「写真記録 これが沖縄戦だ」改訂版(1977、琉球新報社)における、仲宗根政善「序」 による。ただし、南部撤退の方針を聞き及んだ知事が強く反対する旨申し入れた、という説もある。 |

|

(島守の塔、島田知事終焉の地碑他(平和祈念公園)) 著名な英文学者中野好夫(旧制第三高等学校野球部で島田知事の1年後輩)が、戦後関係者と面談した結果や(注2)、元読売新聞記者田村洋三の調査(注3)によると、島田知事、荒井退造警察部長ら4名の県関係者は、轟の壕を出た後、摩文仁の丘の麓にある軍医部壕に入った。そして、6月26日に島田知事が荒井部長と共に壕を出ところまでは確認されているが、その後のことは、自決、戦死のいずれか、真相は不明で、未だに遺骨も確認されていない。1971年に至り、知事の最期を目撃し、自決であったとの旧日本陸軍軍人の証言が前掲田村著に紹介されている。 戦後間もなく県民の中から島田知事の遺徳を讃える声が沸きあがり、1951年軍医部壕の前に、慰霊碑「島守の塔」及び島田知事と荒井部長の「終焉之地」碑が建立された。「島守の塔」の慰霊碑は、知事以下戦没県職員458名を合祀している。 (注2) 中野好夫「最後の沖縄県知事」(1961、文芸春秋新社) (注3) 田村洋三「沖縄の島守 内務官僚かく戦えり」(中央公論新社2003)は、丹念な現地取材や壕の調査に基づき、本土から赴任してきた二人の内務官僚(島田知事及び荒井警察部長)が、沖縄戦下において、いかに困難な仕事に取り組み、尽力したかについて、詳細に記述している。 |

|

|

|

||

| 島守の塔の碑 | 島守の塔全景 | 県知事及び県職員の慰霊塔 |

|

階段の最上段に知事、警察部長終焉の地碑が建立されている。その後ろの崖下に口を空けているのが、軍医部壕の入口のようだ。 敷地内には、島田知事を慰霊し、讃える多くの碑が建立されている。 旧制三高野球部OB有志による鎮魂の碑には、島田の同期の投手山根斉の歌「島守の 塔にしずもる そのみ魂 紅萌ゆる うたをききませ」が記されている。三高寮歌「逍遥の歌(紅萌ゆる)」は、島田も好んで歌ったに違いない。三高文丙同級の俳人山口誓子の歌碑は、「島の果 世の果繁る この丘が」。また、階段上り口左に仲宗根政善歌碑、右に北白川祥子歌碑が建てられている。 |

|

|

|

||

| 知事、警察部長終焉の地碑 | 軍医部壕入口 | 旧制三高野球部OB有志鎮魂の碑 |

|

|

|

||

| 山口誓子歌碑 | 仲宗根政善歌碑 | 北白川祥子歌碑 |

|

(健児の塔) 健児の塔は、摩文仁の丘を挟んで島守の塔の反対側の麓になる。今年も寄ることにした。1946年に金城和信氏が建てられた最初の塔を掲載する。 昨年気が付かなかった、名嘉元浪村という人の歌碑がある。伊江島出身の歌人の方のようだが、御子息が鉄血勤皇隊で戦死されたのであろう、子を喪った親の嘆きが伝わってくる。 |

|

|

|

||

| 当初の健児の塔 | 壕の入口 | 壕内部 |

|

|

||

| 火炎放射器で焼かれた岩肌 | 名嘉元浪村歌碑 |

|

(轟の壕) 今回は、轟の壕、糸洲壕、山城陸軍病院本部壕、荒崎海岸及び八重瀬のヌヌマチガマに関し、「沖縄観光ボランティアガイド友の会」にガイドをお願いした。同「友の会」は専ら修学旅行の団体のガイドをしており、個人のガイドは稀のようだった。 轟の壕は、全長100mの3層からなる自然壕で、沖縄戦末期、地元住民や他地域からの避難民、島田叡知事以下の県庁職員など多数が避難していた。その数、千人以上と言われている。 前述のとおり、島田知事はこの地で県庁の解散を命令したことから、轟の壕は「沖縄県庁最後の地」とも言われている。島田知事は、壕を去るに際し、残された職員に対し、「生きていくよう」にと、訓示=事実上の告別の辞を述べたという。 轟の壕内部の実態については、生存者の証言による生々しい実態が明らかにされている。(前掲注3)(注4) それによれば、住民や県庁職員より後からこの壕に入ってきた日本兵は、知事らが出て行って間もなく、彼らを壕内の湿地帯に追い立て、自らは乾燥地帯を占拠した。さらに、住民の食糧を奪う、子供を射殺する等の蛮行に及び、避難民を恐怖に陥れた。その後、食糧が不足し、餓死者が続出、また、米軍の馬乗り攻撃も始まり、多数の死傷者が出た。このような状況下でも、日本兵は住民の脱出を許可しなかった(出たら撃つ)。 最終的に、自力で脱出し米軍の捕虜になったハワイ帰りの婦人(夫婦という説もある)の呼びかけにより、25日約600名(注5)の住民が、米軍に救出・保護された。救出された人達は、友軍と思っていた日本軍兵士に対する憎しみを口にする状況であったという。 轟の壕における正確な死者数は不明。住民の救出直後、米軍は内部に残る日本兵もろとも壕を爆破したが、日本兵は別の出口から脱出し、捕虜になり、日本軍兵士の中心人物は、戦後米軍収容所の宣撫班員になっていたそうだ。 (注4) 石原昌家「沖縄の旅・アブチラガマと轟の壕」(2000、集英社文庫) (注5)糸満市ホームページによる。 下図は石原昌家「沖縄の旅・アブチラガマと轟の壕」による轟の壕内の見取図である。 |

|

・場所は、那覇方面からのバイパスが、国道331号(旧)に合流してすぐの、南部病院の先500m程の交差点を右へ入ったところで、国道から入口の階段が見えるので、分かり易い。 地上から壕へ降りるところの、糸満市の整備した階段の部分は歩きやすい。まず、左手に拝所が設えられている場所がある。ここが3層構造の一番上の地下1階部分上層の入口である。少し降りた右手に特高課長らがいた中層が見えるが崩落していて近づけない。足元が悪くなり、下層の入口になる(上図赤マル出入口部分)。下層の入口は小さく、人一人が屈んでやっと通れる程度しかない。当初はもっと広いものだったが、避難民が脱出した後の米軍の爆破により、このようになったようだ。 ・下層の内部は、小さな懐中電灯だけでは必ずしもよく判らないが、地面も天井も突起が多くかなり天井の低い部分もある。歩き難く,頭も数回ぶつけた。板でも敷かなければ、人間が座ることはできない。加えて湿度が高く気温も相当高い。今回は乾燥していたが、雨が降ったりすると地面は湿地帯化するという。1945年の梅雨は長かったので、壕内の川の水量は増して、住民の居た湿地部分は極端に劣悪な環境であったに違いない。そのようなことを思い巡らしながら壕を出たが、インパクトは大きく、愕然といった感じで言葉にならない。 |

|

|

|

||

| 壕敷地内への階段上部から | 壕への降り口 | 壕への階段 |

|

|

|

||

| 上層(地下1階)拝所 | 下層(地下3階)へ | 下層への入口 |

|

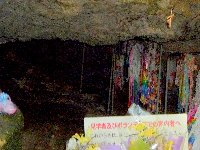

(糸洲壕(ウッカーガマ)) 轟壕の南東1km足らずの畑の中にある広い自然壕で、入口を「ウンジャーガマ」、出口を「ウッカーガマ」と呼ぶ。10・10空襲以降住民が避難していたが、豊見城の24師団第二野戦病院本部壕が危険となるに及び、1945年5月下旬に同野戦病院部隊がここへ移動し、長野、富山、石川出身の将兵・現地召集兵、積徳高等女学校看護隊(ふじ学徒隊)と傷病兵が収容された。このため、住民は外へ出されたが、その後軍民混在の状態となった。 6月17日から米軍の馬乗り攻撃が始まり、野戦病院の解散命令が出された。これに対し小池勇助隊長(軍医少佐、長野県佐久出身)は、直ちに解散しては危険と判断し、暫く留保していたが、牛島中将の自決と事実上の戦闘の終結を確認し、26日に解散した。その際、「決して死んではいけない。家族の元へ帰りなさい、そしてこの戦争の最後を国民に知らせるように」という意味の言葉で学徒看護隊員を送り出したという。そのため、25名の積徳高女看護隊では、22名が生還した。小池隊長は、その直後自決した。 積徳高女関係者の沖縄戦における犠牲者の慰霊碑が那覇市内大典寺に建立されていることは、前述のとおりである。 「鎮魂之碑」の脇の細い道を下っていくと、病院壕らしい天井の高い広い洞窟になるが、奥は天井の低い鍾乳洞で、水が流れており、学徒達の足はふやけて歩くのにも困難をきたしたという。 |

|

|

| ||

| 糸洲壕鎮魂之碑 | 壕の入口を望む 岩肌が火炎放射器で焼けたまま | 焼け焦げた岩肌(拡大) |

|

|

| ||

| 壕入口の空間から外を望む | 慰霊碑(拝所) | 奥の壕への入口 |

|

(山城陸軍病院本部壕) 伊原第一外科壕の更に南のサトウキビ畑の中にある。南風原陸軍病院壕の南部撤退に伴い同病院本部はここに移動した。6月14日壕入口付近に艦砲の直撃弾を受け、病院長、衛生兵、学徒らが戦死。病院は解散となり看護婦や学徒らが壕から脱出し、他の壕へ分散した。 壕の前に沖縄陸軍病院勤務の関係者43名を祀る慰霊碑が建つ。塔の傍には、沖縄戦終結後60年の2005年に元第三外科軍医長田紀春氏の歌碑が建てられた。 「春くると ひたすら待ちし 若草の 萌え立ついのち 君は捧げぬ」、 「水汲みに 行きし看護婦 死ににけり 患者の水筒 四つ持ちしまま」 |

|

|

|

||

| 陸軍病院本部壕跡の碑 | 壕の入口 | 壕内部 |

|

|

|

||

| 壕内部 | 沖縄陸軍病院之塔 | 長田紀春氏歌碑 |

|

(荒崎海岸、ひめゆり部隊散華の地) 昨年は、道に迷い断念した。今回はガイドをお願いし、スムーズに到着。アダンの林を抜け、鋭く尖った、ゴツゴツした岩場の海岸へ出ると、岩場の上をコンクリートで固めた細い歩道が造られているので、歩き難いことはない。 ひめゆり部隊の一部と教員は、米軍の攻撃を逃れ、ここ荒崎海岸まで辿り着いたが、米軍の急襲で追い詰められ、海には米国艦船がひしめいていたこの場所で、10名が手榴弾により集団自決を図った。確かに緊迫の度合いは極限に達し、切羽詰った状況だったが、一緒に行動していた誰かが、「シンカン(信管)」と叫び、手榴弾を持っていた少女が咄嗟に信管を引いて爆発させ、10名が亡くなった、というのが実際のところという(ガイドさんの話)。一方、同じ海岸の喜屋武岬寄りには、仲宗根先生の引率するグループがいたが、生還している。引率者の違いによるものか、無念この上ない話である。 「ひめゆり学徒散華の跡」の碑の碑文、「岩陰に 一筋の黒髪乙女らの自決の地なり 波もとどろに」(仲宗根政善)。 この岩場の海岸は、当時も今も変わらないと思われる。歩道がなければ、とても歩けるようなところではないこんなところを逃げ惑ったのか、ということは現地に行かなければとても実感できない。裸足の学徒もいたらしい。近年になっても、近くの岩場の隙間などから、遺骨や校章が見つかることがあるそうだ(2009年)。 |

|

|

|

||

| ひめゆり学徒散華の跡碑 | 碑文 | 米兵が迫ってきた陸側 |

|

|

| 前面の海 |

|

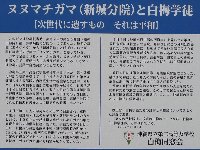

(ヌヌマチガマ) 平和祈念公園から東へ5km程の、八重瀬町役場の先を入った運動公園近くの畑の中にある、全長500mの自然洞穴で、東西に洞口があり、西側が「ヌヌマチガマ」と呼ばれている(東側「ガラビガマ」は私有地で立ち入り禁止)。 沖縄戦開始前は、第24師団の治療室として使用していたが、1945年4月下旬、八重瀬岳中腹の同師団第一野戦病院が、軍医、看護婦各1名、女子学徒(白梅学徒隊46名中)5名を派遣し新城分院として開設した。中部・首里戦線から送られてくる負傷兵の治療が行われ、負傷兵は最も多い時で1000名を越えたと言われる。人員と薬品の不足で治療と呼ぶにはほど遠かったことは、他の壕と同様。6月3日、第一野戦病院の南部撤退に伴い同分院は閉鎖された。 その際、移動できない500名にものぼる重傷者へ青酸カリが投与され、自決が強要されたが、死に切れないものは銃剣でとどめを刺されたという。その上で、移動できる者は、移動したのだから、これは殺人と言わざるを得ないであろう。この修羅場に立ち会わされた生徒たちは生涯消えないトラウマを負ったという。解散を言い渡された女子学徒は、各自南部戦線を彷徨することとなった。 壕の奥へ入ることはできるが、他の壕同様足元が悪く、屈んで歩く必要があるなど、やはり体力も必要のようだ。無理はしないことにした。 |

|

|

|

||

| 白梅同窓会による説明板 | 白梅看護隊之壕碑 | 壕への降り口 |

|

|

||

| 壕入口の空間から奥の壕への入口 | 同左 |

|

(ギーザバンタ(慶座絶壁)) 八重瀬町南端の断崖絶壁の海岸で、約4km先の摩文仁へ連なっている。沖縄戦最末期、ここでも米軍に追い詰められた多くの住民や兵士が身を投げた。米兵はここを「スーサイド・クリフ」と呼んだそうだ。 糸満側からは、国道331号平和祈念公園前を過ぎて500mほどの糸満観光農園手前の農道のような道を海側に入る。 |

|

|

|

||

| ギーザバンタ | 下の海を覗く | 東(具志頭)方向を望む |

|

なお、観光農園は、糸満市の第三セクターである。テーマパークや第三セクターには関心があるので、ここで触れておく。 農業をテーマにしたテーマパークで、アイデアは悪くないと思うのだが、一見して経営に問題がありそうなので、市の評価書を見ると、想像通り経営不振に陥っているようだ。国の補助金などにより、立派な施設を整備したものの、採算が取れないというテーマパークの典型である。いずれ事業縮小等抜本的な対策が必要となるはずであり、対策が早ければ早い方が良いのだが、結局遅くなり、市民負担になるという、責任体制の不明確な三セク共通の悪弊に陥っているような気がする。アセロラとパッションフルーツのワインが売り物らしい。 また、観光農園敷地内に風力発電機3基が設置されているが(合計出力1,800kw、1号機運開1,999年)、地デジ化に伴い近隣に電波障害が発生し、全面運転中止となっている。糸満市が国(NEDO)の援助で設置したもののようだが、停止中も月1,200千円の経費負担がかかっているという。

|

|

(具志頭城跡(具志頭園地)) 具志頭城跡一帯は沖縄戦跡国定公園の一部として整備されている。「具志頭園地」と呼ばれており、城址地区と海浜地区の二つの地区からなっている。 具志頭城は14世紀中頃に具志頭按司が築城したもので、標高約50mの琉球石灰岩丘陵上の海に面した断崖先端部に位置している。ただ、城跡の遺構は殆ど見当たらないが、グスクの中央部に「城内之嶽・神名アカズ森の御イベ」という拝所がある(駐車場の前)。 米軍は沖縄本島上陸に際し、ここ港川への上陸を装った陽動作戦を展開していたので、当地でも米軍の激しい攻撃があった。そのため、具志頭村戦没者慰霊碑の「魂粋之塔」(1953、どこにでもある忠魂碑と勘違いし撮影せず)及び「慰霊顕彰碑」(1993)をはじめ、「甲斐之塔」(1966年、22千柱うち沖縄戦没者550)、「土佐之塔」(同年、18.5千柱うち沖縄戦没者832)などが建立されている。 現在は、展望台が整備され、素晴らしい太平洋の絶景を見ることができる。手前には、当園地の海浜地区が望める。また、断崖絶壁を利用したパラグライダーのフライトエリアとして注目を集めているらしい。 海浜地区は、巨大なキノコ岩が並ぶ景勝の地である。 なお、八重瀬町では、国道から名所等への案内標識が殆ど整備されていないので、要注意である。今回は、具志頭歴史民俗資料館の職員に道順を聞いた。町役場から200m位南城側の金物屋の角を曲がれば到着する。 |

|

|

|

||

| 具志頭城内之御嶽 | 拝所 | 甲斐之塔 |

|

|

|

||

| 具志頭村慰霊顕彰碑 | 土佐之塔 | 城跡からギーザバンタ方向を望む |

|

|

|

| 海浜地区の風景 | 同左 |

|

クラシンジョウ 海浜地区へ行く途中の崖の階段を上ると、日本軍が自然壕に接続して構築した、全長150mの壕「クラシンジョウ」壕跡がある。当然米軍の上陸を想定したものであるが、戦闘の状況等詳しいことは分かっていないようだ。 平和学習などの見学者が多いため、管理責任等の問題もあり、2013年秋から有料化された。標識、説明板等何も設置されておらず、上り口の道路沿いに無断立入り禁止と連絡先電話の掲示だけがある(NPOが管理し、平和学習の団体以外の見学は認めないそうだ)。階段を登り切るとその上に拝所があり、岩石の割れ目のような谷を下り、壕口が望めるところまで行ってみた。海側を向いて砲台もあったようだ。保存状態は良く、入り易い壕らしい。 |

|

|

|

||

| 道路からの上り口 | 階段 | 階段最上段前の拝所 |

|

|

|

||

| 階段最上段から谷を望む | 壕口を望む | 壕口 |

|

(具志頭歴史民俗資料館) 当地で発見された「港川人」や沖縄自由民権運動の父と呼ばれる謝花 昇に関する展示を中心とする八重瀬町立の資料館(2001年開館)。 港川人は、町内雄樋川河口近くの採石場で発見された、旧石器時代約1万8千年前のものと推定される完全体に近い形の人骨化石(5体分以上)を地域の名称に因んで命名したものである。遺跡は、1968年に那覇市在住の故大山盛保氏によって、発見された。石灰岩の割れ目(fissure、幅1m、深さ20m)から発見されたことから、遺跡は「港川フィッシャー遺跡」と呼ばれている(私有地で施錠されているので、自由に入ることはできない)。 謝花 昇(じゃはなのぼる、1865〜1908)は、旧東風平(こちんだ)町の貧しい農家の息子として生まれたが、沖縄初の本土留学生に選ばれ、農科大学校(現東大農学部)を卒業し、県庁に勤務した。しかし、沖縄県民の立場から、鹿児島出身の知事の施策に反対し、退職を余儀なくされ、その後は本土並みの参政権獲得などの運動に従事したが、43歳で非業の死を遂げた。沖縄で条件付きながら参政権が認められたのは、謝花の死後8年、本土に遅れること22年の1916年である。 |

|

|

||

| 具志頭歴史民俗資料館 | 謝花 昇展示室 |

|

2. 与那原、南城の史跡 今回訪れたのは、大部分「東御廻り(あがりうまーい)」の巡拝場所である。知念城友利ノ御嶽は今年も工事中とのことで、寄らなかったが、それ以外は昨年までの分を含め全部回ったことになる。 那覇からは那覇東バイパスを通り、渋滞がなければ30分程度で与那原に着く。与那原から南へ下り、知念半島を海岸沿いに回り、南城へ入るコースをとった。その後、八重瀬の史跡・戦跡を巡った後、糸満へ入り、南部を一周する形で那覇へ戻る一日コースだ。 (東御廻り) 古来より、沖縄では太陽の昇る東方のことを”あがり”と呼び、そこに理想郷・二ライカナイのある聖なる方角であると考えられていた。「東御廻り(あがりうまーい)」とは、琉球の人達の祖先といわれる、アマミキヨが渡来し、住みついたと伝えられる、首里から見て東方にあたる現南城市を中心とする霊地巡拝の旅である。 古くは国王や聞得大君が、アマミキヨ伝説によりその足跡を辿る、東方巡礼が王府の重要行事であった。また、聞得大君の即位式も斎場御嶽で行われた。一般の拝所巡礼は、王家の祖霊崇拝の影響を受けて広まったものとみられる。 現在では癒しやレクリエーションも兼ねた拝所巡礼で、一般的なコースは、次の14カ所を回るものである。「東御廻り」に関する総合的なサイトとしては「東御廻り.com」を参照。 園比屋武御嶽(すぬひゃんうたき):首里城外(出発地) 与那原御殿山(よなばるうどぅんやま):与那原町 与那原親川(よなばるうぇーがー):与那原町 場天御嶽(ばてぃんうたき):南城市佐敷 佐敷上グスク(さしきうぃぐすく)・上城之御嶽:南城市佐敷 テダ御川(てぃだうかー):南城市知念 斎場御嶽(せーふぁうたき):南城市知念 友利ノ御嶽(とむいのたけ):南城市知念 知念城内 知念大川(ちねんうっかー):南城市知念 ミントングスク(みんとぅんぐすく):南城市玉城 ヤハラヅカサ:南城市玉城 浜川御嶽(はまがーうたき):南城市玉城 浜川受水走水(はまがーうきんじゅはいんじゅ):南城市玉城 雨つづ天つぎ御嶽(あまつづてんつぎうたき):南城市玉城 玉城グスク内

|

|

(与那原の史跡) 与那原御殿山 那覇方面から与那原交差点を左折して200m位の町立図書館の裏にある。 古くは海辺であったことから、別名「浜の御殿」とも呼ばれている。天女が舞い降りた場所とされ、聞得大君の即位儀礼(御新下り:おあらおり)の折にはこの地に仮御殿が造られ、聖水の儀式・御水撫でを行なった。国王や聞得大君の聖なる島久高島参詣の発着地でもあり、ここ与那原の浜から久高島へ渡った。拝所は沖縄戦によって消失し、現在は元の場所から若干移動している。 与那原親川 御殿山の南200m程の「町立網曳資料館」脇の親川広場の一角。車の場合、図書館か資料館のどちらかに駐車して回るとよい。 親川は、聞得大君の御新下りの際に、霊力を得る儀式・御水撫(うびなでぃ)が行なわれた霊泉で、御殿山に舞い降りた天女が御子を出産したときに、この親川の水を産井に使ったと伝えられている。ここは古くから与那原の人々にとっても貴重な飲料水や生活用水、正月の若水や子どもの産水を汲む井泉でもあった。現在も水量は豊富のようだった。 |

|

|

|

||

| 御殿山 | 親川 | 与那原節の碑(親川) 与那原節は、琉球舞踊「前ぬ浜」の唄。 |

|

聖クララ修道院聖堂 東御廻りとは無関係だが、沖縄である意味最も有名な建築物である。 与那原交差点近く、与那原警察の奥にあり、国道329号で中城の方から与那原の町に入ると、高台の洒落た建物が目に入って来るのですぐそれとわかる。 1958年竣工の聖堂(聖クララ教会、設計片岡献)が、沖縄で唯一「日本近代建築DODOMOMO100選」に選定(2003年9月)されたことから、沖縄の建築物として著名な存在になった。敷地内には、修道院3棟、聖堂の他、幼稚園が併設されている。芝生が敷き詰められた庭が美しい。聖堂は、北側一面がステンドグラスを含むガラス張りになっており、南国沖縄風というのか頗る明るく開放的な雰囲気である。ただ、祈るには、少し明るすぎるのではないか、という感じがしないでもない。 DOCOMOMOは、近代建築の記録、保存を目的とする国際学術組織(本部パリ)で、上野の国立西洋美術館、国立屋内総合競技場(代々木)、ソニービルなどが選定されている。その後、「150選」に拡大され、沖縄では那覇市民会館(1967年竣工)が選定された。 |

|

|

|

||

| 全景 | 中庭と聖堂 | 建物西側壁 |

|

(南城の史跡) 南城市は、琉球開闢伝説に因む場所が多数あることと、第一尚氏の発祥の地であることから史跡の大変多い町である。東御廻り拝所14カ所のうち、11カ所が南城市にある。 南城市は、名所等のガイドサインが非常によく整備されているので、それに従って行けば、道に迷うことはまずない。 場天御嶽(佐敷地区) 与那原を後にして国道331号を南下すると、間もなく南城市佐敷地区に入る。馬天港の先、「新里」を右折する。あとはサインに沿って行けば、小高い丘へ上り、場天御嶽へ着く。 この場所は、「イビの森」と称し、村の氏神が祀られていたところである。 伊平屋島を逃れて佐敷に移り住んだ尚巴志の祖父佐銘川大主の住居跡が近くにあったが、1959年の水害(崖崩れ)により埋没したため、この地へ移され、この場天御嶽に祀られている。二つの井戸を含め6つの拝所が点在しているが、いび御嶽以外はこの時移設されたものである。 また、この地は尚巴志の父・尚思紹が生まれた場所だといわれている。いずれにしても、ここが第一尚氏の発祥の地である。 |

|

|

|

||

| 案内板 | 石段 | 場天御嶽 |

|

|

|

||

| いび御嶽 | 御天竺御嶽 | 伊平屋御嶽 |

|

佐敷上グスク、上城之御嶽 国道331号沿いの佐敷小学校東側の鳥居から入った丘の上に広場がある。この一帯が、尚巴志とその父尚思紹の居城跡だが、尚巴志が佐敷から首里へ居城を移す際に、城郭の石を全て運び出して首里城建設に使用したと言われており、石垣は発見されていない。遺構らしきものとしては、石段途中にグスク時代の火の神を祀ったとされる、「カマド跡」がある。女官の働いていた場所とされている。 尚巴志500年祭(1928年)を機に、尚氏一族を祀って建立されたのが月代宮であり、本殿の裏に「上城之御嶽」という由緒ある御嶽がある。 |

|

|

|

||

| 月代宮 | カマド跡 | 月代宮拝殿伊平屋御嶽 |

|

|

|

||

| 拝殿裏の祠 | 上城之御嶽 | カンヒザクラ |

|

知名崎、テダ御川(知念地区) 太陽(テダ)神がここに降臨したと伝えられている井泉で、琉球国王が麦の初穂祭で久高島を参拝する際、ここで湧水を飲んで休息し、祝女たちがオモロを謡い、航路安全を祈願したという。 現在は枯れている。 中城湾に突き出した知念半島の先端で、目の前に久高島が見える。国道331号を入ると、駐車場がある。 |

|

|

|

||

| 駐車場からテダ御川へ向かう遊歩道 | テダ御川 | 古い碑銘 |

|

|

| 久高島を望む |

|

ヤハラヅカサ、浜川御嶽(玉城地区) 百名ビーチは、アマミキヨが久高島から初めて沖縄本島に上陸した神聖な場所とされており、それを示すのがビーチの中に建てられたヤハラヅカサである。満潮時には海中に沈んでしまい、干潮のときにしか姿を現さない。浜川御嶽は、アマミキヨが、ミントングスクへ移るまで仮住まいをしたところとされている。 国道331号を知念側から来ると、「下田」が百名地区への入口になるが、海岸沿いをそのまま行き、百名ビーチへの入口を入ってすぐ左折すると浜川御嶽の手前に駐車スペースが用意されている。「受水・走水」の前の道路は、浜川御嶽の手前で行き止まりになるが、こちらからも来ることができる。 |

|

|

|

||

| ヤハラヅカサ | 同左 | 浜川御嶽 |

|

ミントングスク(玉城地区) アマミキヨが浜川御嶽から丘陵部(標高110m)へ進出して開いた安住の地とされている。城跡的な遺構はないが、祭祀遺跡として古代からの由緒ある御嶽である。沖縄貝塚時代の土器片や貝殻などが出土しており、古くから人が住んでいた地である。 仲村渠バス停先の県道に面した個人敷地内にあり、事前に許可を頂く。庭の奥にグスクへの上り口があり、料金箱が置かれているので、管理料100円を入れる。 |

|

|

|||

| 地主さんの庭から上り口を望む | 城跡の様子 | 同左 |

|

|

||

| 拝所 | 同左 |

|

玉城城跡、雨つづ天つぎ御嶽(玉城地区) 百名地区の県道137号を上がって行き、「県立玉城青少年の家」の大きな案内に従って行くと、その奥が玉城城跡である。 琉球の始祖アマミキヨが築いたという伝説により、沖縄最古のグスクと言われる城であるが、石垣の積み方などから600年前の築造と推定されているようだ。一の郭、二の郭、三の郭からなる階段状の山城だが、二の郭と三の郭の城壁は米軍が建設資材用として持ち出してしまい、一の郭のみ残っている。以前は一の郭までかなりの坂道を登ったようだが、現在は階段が設置されており、一気に一の郭まで行くことができる。階段からの眺望も素晴らしい。 本丸跡には、東御廻り最後で、琉球開闢御嶽の一つでもある「雨つづ天つぎ御嶽」がある。 石の城門がハート形に見えるので、若い人に人気とか。 |

|

|

|||

| 城址入口の石碑 | 一の郭への階段 | 同左 |

|

|

|||

| 城壁 | 城門 | 同左・内部から |

|

|

|||

| 拝所 | 雨つづ天つぎ御嶽 | 一の郭内部の様子 |

|

垣花樋川(玉城地区) 南城市玉城地区の太平洋を望む見晴らしの良い高台にある樋川で、1985年環境省選定の名水百選の当初31ヶ所のうちの一つに選ばれた。 写真などでよく見る大きな流れは男(イキガ)川と言い もう一方の女(イナグ)川と2系あるが、女川は、左側上流に造られており、見えない。川は、水遊びや、洗濯、野菜洗いなどにも使われ、村人たちの重要な生活の場となっていた。今でも水量は豊富だ。 県道137号を上り、垣花城跡のポールのあるところを入って行くと、案内板がある場所に着く。足元に注意、と書いてあるが、この場所から150m程度の急峻な石畳道を下りる必要がある。石畳はデコボコで、甚だ歩きづらい。女たちが、この坂道を使って生活用水を自宅まで運ぶのは、相当な重労働であったに違いなく、途中2ヶ所に休憩用に使われた石が残されている。 |

|

|

|||

| 男川全景 | 同左正面 | 男川奥の拝所 |

|

|

|||

| 池の様子 | 同左 | 同左 |

| ▲「南部戦跡と史跡」のトップへ |

|

(今回の行程概要は以下の通り) 第1日 [県庁周辺、首里城] ・羽田〜那覇空港 ・空港〜県庁前〜城岳公園(二中健児の塔、城嶽御嶽)〜汪桶川〜城岳壕(県職員防空壕) 〜久茂地〜大典寺〜新孔子廟〜県庁前〜おもろまち ・駅前発バス〜首里城前〜守礼門、龍潭端から城の夜景 第2日[南部戦跡] ・那覇〜豊見城道路・糸満道路〜平和祈念公園「島守の塔」 ・ひめゆり塔前(ガイドさん待ち合わせ) 〜轟壕〜糸洲壕〜〜山城陸軍病院壕〜荒崎海岸〜ヌヌマチガマ 〜ひめゆり前駐車場 (ガイド終了) 〜ギーザバンタ〜観光農園、風力発電〜健児の塔〜那覇 第3日 [読谷〜中城〜浦添] ・那覇〜読谷村〜尚巴志の墓〜さとうきび畑の碑〜チビチリガマ ・読谷〜中城城跡〜護佐丸の墓〜琉球大学図書館他 ・〜浦添城跡霊園入口〜前田高地平和の碑〜浦添城跡浦添大公園・当山の石畳道〜浦添城跡 〜新都心 第4日 [南部=与那原、南城、八重瀬] ・那覇〜与那原・聖クララ〜東御廻り親川〜御殿山〜場天御嶽〜佐敷グスク〜知名崎・テダ御川 〜玉城城跡〜ヤハラヅカサ、浜川御嶽〜ミントングスク〜垣花樋川 〜八重瀬歴史民俗資料館〜具志頭園地・城址公園〜海浜地区〜クラシンジョウ壕 〜健児の塔 〜那覇市内・壷川東公園〜辻の御嶽〜県庁前〜牧志〜サイオンスクエア〜牧志〜おもろまち 第5日 [首里、那覇市内] ・おもろまち〜首里〜継世門〜首里城公園レストハウス〜歓会門〜正殿・御内原地区 〜淑順門〜右掖門 〜久慶門〜寒水川樋川 〜首里高校 〜首里〜牧志〜平和通、牧志市場〜国際通り〜県庁前〜空港 ・那覇〜羽田 |

| ▲「南部戦跡と史跡」のトップへ |

| |

| 沖縄の観光案内・史跡等へのリンク | |

|